2. 中国科学院大气物理研究所,北京 100029;

3. 中国科学院大学,北京 100049

2. Institute of Atmospheric Physics, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100029;

3. University of Chinese Academy of Sciences, Beijing 100049

2017年5月7日,广州市花都区和增城区的局部区域出现了小时雨量超过180 mm、3小时雨量超过330 mm、24小时雨量超过500 mm的极端强降水事件(简称“5·7”极端强降水事件),这些不同时段累积降水量都超过了该地区50年一遇降水极值(Zheng et al, 2016),并导致了严重的经济损失。

极端强降水事件已受到广泛关注,如2012年7月21日、2016年7月20日北京的极端降水天气(谌芸等,2012;方翀等,2012;孙军等,2012;孙继松等,2015;符娇兰等,2017;雷蕾和孙继松,2017)。从我国的极端降水地理分布来看,南方极端强降水天气的降水量和强度往往比北方更强,持续时间往往也比北方更长(Zheng et al, 2016)。由于我国显著受到东亚夏季风影响,强降水天气经常是中低纬环流系统相互作用的结果(陶诗言等,1979),低纬环流系统为强降水提供充足的水汽,易于产生热带海洋型对流,其小时雨量往往可以达到80 mm以上,如1975年8月5日河南林庄1小时雨量达198.3 mm(丁一汇和张建云,2009),1978年7月11日辽宁缸窑岭1小时雨量达185.6 mm(水利部长江水利委员会水文局和水利部南京水文水资源研究所,1995;水利部水文局和南京水利科学研究院, 2006),1979年6月11日广东澄海东溪口1小时雨量达245.1 mm (黄士松, 1986)。进一步观察,从5月广东极端小时降水量来看,该次“5·7”极端强降水事件中超过180 mm的降水量也并非孤例,如1979年5月12日广东阳江茅洞1小时降水量达到了220.2 mm(黄士松, 1986)。但需要指出的是,我国已有的极端降水气候分布研究使用的是国家级气象观测站降水资料,由于高强度的降水往往由中小尺度系统直接产生,而中小尺度天气系统的时空尺度往往较小(俞小鼎等,2012;孙继松等,2015;郑永光等,2017),因此必然会存在一些历史极端强降水事件未被国家级气象站观测到的情况。

华南尤其广东是我国的暴雨多发地区,根据暴雨出现的时段,4—6月为华南前汛期(陶诗言,1980),其降水量可占全年降水量的40%~50%,甚至更多。与北方冷空气南下密切相关的中高纬槽脊分布(李真光等,1981;赵玉春和王叶红,2009)是有利于华南前汛期暴雨的主要大尺度环流形势,约92.5%的华南前汛期暴雨过程与南下冷空气活动有关。高安宁等(2009)对弱环境风场条件下的华南西部16例大范围暴雨的特征进行分析时指出,当华南西部处于高温高湿状态时,华北槽或高原槽东移南下加深诱发低层低涡切变或气旋性拐点,利于华南西部暴雨的出现。陶诗言(1980)和黄士松(1986)的研究表明,低空急流对华南前汛期暴雨的形成有极其重要的作用;赵玉春和王叶红(2009)总结指出,大约75%~80%的华南前汛期暴雨与低空急流有关,包括天气尺度的低层西南风或中尺度的偏南风强风带,并在大量总结前人工作的基础上,给出了华南前汛期暴雨发生的多尺度物理概念模型。从广州降水的气候分布来看,5月是广州全年降水量最多的月份,但5月上旬的极端强降水还是非常罕见的(黄士松,1986)。

这次“5·7”极端强降水事件具有降水强度极大、局地性强、降水系统移动缓慢等特点,但同已有的华南前汛期暴雨环境条件和概念模型相比,很多特征并不显著,如大尺度环流系统中并无显著的大槽大脊配合,探空资料表明边界层内偏南气流不超过6.0 m·s-1等。本文是“5·7”极端强降水事件分析(伍志方等,2018;傅佩玲等,2018)系列论文之一,着重基于加密自动气象站观测资料(简称自动站资料)、常规探空资料、中国气象局云-地闪电(简称闪电)定位网资料、新一代天气雷达和葵花8号静止卫星资料等多源观测资料,围绕7日00—07时降水和对流系统的演变和结构特征、触发和维持机制、移动缓慢成因等科学问题,对该次事件花都和增城极端强降水的中尺度特征和成因进行观测资料分析,以期为提高该类极端天气的预报水平提供参考,并为后续的深入研究提供基础。

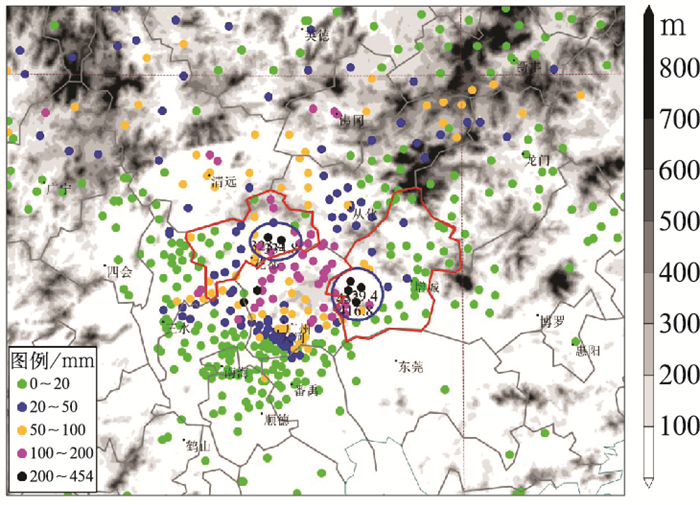

1 降水实况自动站降水资料显示(图 1),“5·7”极端强降水事件为高强度的短时强降水天气,局地性很强,降水时段较为集中,主要集中出现在7日凌晨至上午的广州花都区东部和增城区西部,累积降水量超过100 mm的面积仅约2000 km2(图 1中紫红色和黑色站点分布区域)。7日00—10时(北京时,下同)的自动站累计降水量分布表明,有6个自动站的累计降水量超过了200 mm(图 1中黑色圆点),超过300 mm(图 1中数字)的强降水中心有两个,分别位于花都区的东部和增城区的西南部,花都区站点最大累计降水量为334.8 mm,增城区站点最大累计降水量更高达453 mm,次大降水量为416.8 mm;因此,即使从24小时的暴雨等级标准来看,都远远超过了250 mm的特大暴雨标准。小时降水演变表明,“5·7”极端强降水事件的主要降水时段有两个:第一阶段01—04时的花都区降水和第二阶段05—08时的增城区降水。

|

图 1 2017年5月7日00—10时累计降水量分布 (不同颜色的圆点表示不同量级的累计降水量,超过300mm的降水量标注了具体数值;阴影为地势海拔高度;蓝色椭圆分别标注两个强降水中心;红色线条为花都区和增城区的行政边界) Fig. 1 Distribution of total rainfall during 00:00-10:00 BT 5 May 2017 (Different colorful dots represent different rainfall amount, with greater than 300 mm labeled with specific rainfall values; the shaded is the height above sea level; blue ellipses are heavy rainfall centers; red lines are administrative boundaries of Huadu and Zengcheng Districts) |

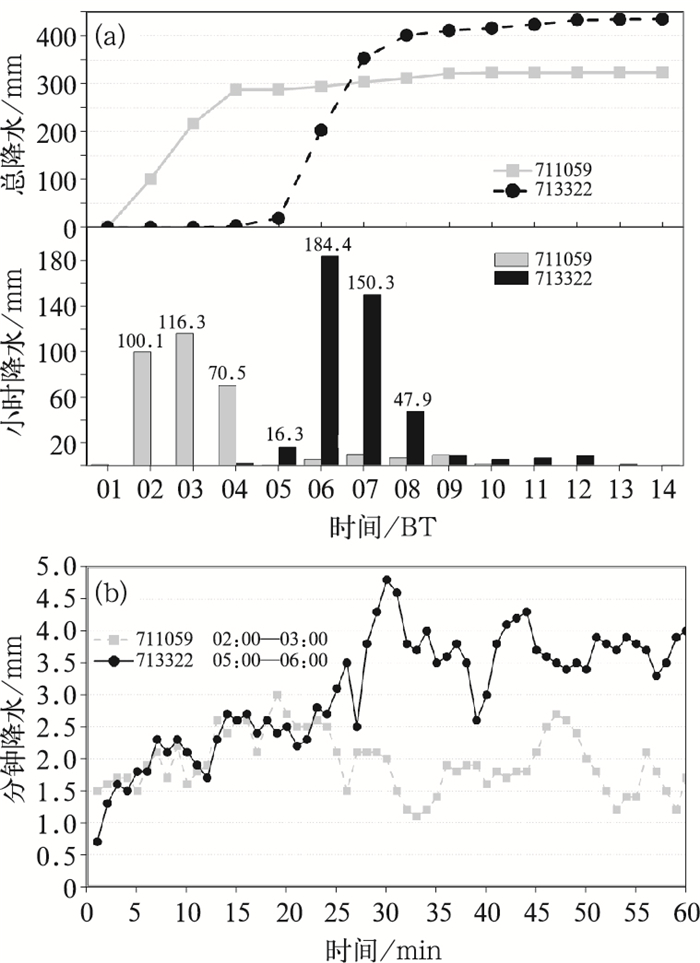

小时降水和分钟降水量的时间演变(图 2)进一步表明,此次过程中不仅累计降水量极端,短时雨强同样非常极端(图 2a),如第一阶段花都区花山镇01—02、02—03和03—04时的小时降水分别为100.1、116.3和70.5 mm,3小时累积降水量达到了286.9 mm;第二阶段增城区新塘镇05—06、06—07和07—08时的小时降水量分别为184.4、150.3和47.9 mm,3小时累计降水量高达382.6 mm(图 2a)。与国家级气象站的历史记录相比,增城区新塘镇184.4 mm的小时降水量可位列广东小时降水强度排名的第二位,而新塘镇06—08时382.6 mm的3小时降水量更是突破了广东3小时累计降水量纪录。

|

图 2 2017年5月7日(a)广州花都花山镇(711059,灰色)和广州增城新塘镇(713322,黑色)01—14时的小时降水和累计雨量变化及(b)两站小时降水最强时段内的分钟雨量变化 (小时降水超过10 mm的时次标注了相应的降水值) Fig. 2 Variation of hourly and total rainfall in Huashan Town (711059, gray) in Huadu District and Xintang Town (713322, black) in Zengcheng District during 01:00-14:00 BT 7 May 2017 (a), and the minutely rainfall during the maximum rainfall intensity hours for the two stations (b) (Those hours with rainfall greater than 10 mm are labeled with specific rainfall values) |

增城区新塘镇05—06时184.4 mm极端小时降水的分钟降水时间演变(图 2b)表明,前30分钟内降水强度呈逐渐增强的趋势,表明降水云团在不断增强,05:30左右达到每分钟约5.0 mm的极大值,随后强度有所降低,但均维持在每分钟4.0mm左右,并持续到06时,此降水强度与广州百年一遇10分钟降水量约为50 mm的量级接近(水利部水文局和南京水利科学研究院, 2006)。从此演变可以估算,新塘镇05—06时184.4 mm的小时极端降水中,大约120.0 mm的降水是在05:30—06:00的半小时内产生的,由此可见此次对流系统的降水强度之大和效率之高。花都区花山镇02—03时的小时降水达116.3 mm,对应的分钟降水量显示,在起始阶段降水量即达到了每分钟1.5 mm,表明记录开始时刻该站点正在遭受强降水云团的影响,但分钟降水量仍然呈不断增强的趋势,在02:20左右达到每分钟3.0 mm的极大值,随后分钟降水量呈现为波动状变化的特征。

新一代天气雷达观测显示,增城区新塘镇05—06时强降水时段的强雷达反射率因子强度变化较小,而02—03时花都区花山镇强降水时段的雷达反射率因子呈快速变化的特征;与花都区花山镇02— 03时的分钟降水量呈现多个差别较大的波峰和波谷,而增城新塘镇05—06时的分钟降水量在05:30—06:00一直维持高强度的分布特点相一致。

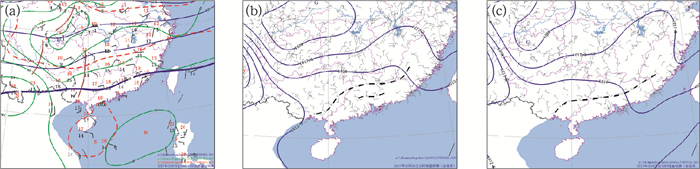

2 环流形势和环境条件2017年5月3—4日,江南华南刚刚经历一次暴雨过程。6日20时500和850 hPa形势显示(图 3a),6日夜间东北冷涡主要影响我国北方地区,南方主要受副热带高压和弱的高空短波槽影响,广东位于588线附近和850 hPa弱切变线附近。对应的地面图上,江南大部受一弱高压控制,云南有一低压系统存在,华南位于地面高压的南侧边缘(图 3b,3c)。6日20时地面风场显示(图 3b),华南地面存在两条切变线,偏北的切变线从广西东部向东北方向伸展,经过广东中北部,延伸至福建西南部,尺度相对较大,另一条位于珠江口地区,尺度较小。但7日02时的地面风场显示(图 3c),华南地区则只存在一条切变线,与6日20时切变线位置相比,西段位置变化不大,但中段已经压至珠江口地区,而东段则已经位于福建东南部。

|

图 3 2017年5月6日20时(a)500 hPa高度场(蓝色线条)、温度场(红色线条)及850hPa温度场(绿色线条)和站点填图,(b)地面天气图和(c)7日02时地面天气图分析 (地面图中蓝色线条为等压线,黑色短线为地面切变线;高空图中棕色短线为500 hPa槽线) Fig. 3 Synoptic pattern of (a) 500 hPa geopotential height (blue lines), temperature (red line), 850 hPa temperature (green lines), and site mapping, and surface weather charts at (b) 20:00 BT 6 and (c) 02:00 BT 7 May 2017 (Blue lines in surface chart are isobars, black short lines represent surface shear lines; brown lines represent the 500 hPa troughs) |

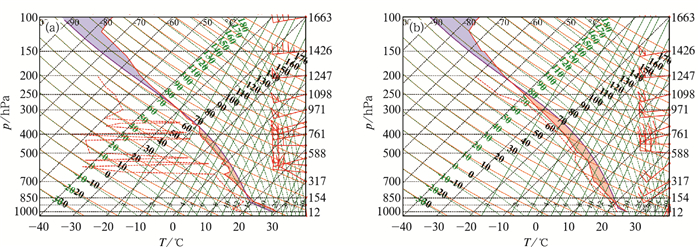

6日20时探空显示(图 4a),中高层为一致性的偏西气流,850 hPa左右有偏北气流的存在,但近地层均为一致性的弱偏南气流,垂直风切变很弱;广州周边大气具有一定的不稳定能量,但对流有效位能仅约为414 J·kg-1,且低层和中高层均有显著的干区存在,整层可降水量仅约为41 mm,这些是较有利于雷暴大风天气的探空曲线特征,而非较有利于极端短时强降水天气(田付友等,2017)。然而7日02时的探空分布特征(图 4b)与6日20时(图 4a)相比有了显著变化,地面露点从21℃左右升至25℃左右,近地层和中层的干区已经消失,从地面到300 hPa的温度露点差均较小,计算的相应整层可降水量约为59 mm,与GPS/MET水汽监测到的约60 mm以及NCEP分析资料计算的约53 mm的整层可降水量(图略)基本一致,相比于6日20时的41 mm显著增长;中高空气流基本维持不变,但700~800 hPa的气流从西偏北转为西偏南,800 hPa以下气流的大小略有增加,但风向由6日20时的南偏东转为南偏西,且中低层暖平流更为明显,温度0℃层高度有所抬高;随着气流和温湿层结的变化,抬升凝结高度从900 hPa附近降至950 hPa附近,最不稳定层对流有效位能也增加约为1000 J·kg-1,同时对流抑制能量从80 J·kg-1降至10 J·kg-1左右,显示广州周边的大气环境条件在6小时内均朝向有利于高强度短时强降水的方面调整(田付友等,2017)。需要说明的是,虽然02时清远探空气球施放时该站的南侧有对流天气发生(伍志方等,2018),但与NCEP分析资料给出的该时刻无降水天气的广州温湿风垂直廓线对比发现(图略),两者具有相当的相似性,因此02时清远探空具有足够的代表性来分析该次极端降水过程环境条件。

|

图 4 2017年5月6日20时(a)和7日02时(b)广东清远站探空曲线 (红色实线为温度廓线;红色虚线为露点廓线;红色填充区域为CAPE;右侧坐标轴标注的数字为相应等压面的位势高度,单位:dagpm) Fig. 4 Sounding curves at Qingyuan Station in Guangdong at (a) 20:00 BT 6 and (b) 02:00 BT 7 May 2017 (Solid red line is temperature; dotted red line is dew temperature; red filled area indicates the CAPE; numbers on the right side of vertical axis are geopotential heights of the isobaric surfaces, unit: dagpm) |

对比高强度降水需要的环境条件可知(Davis, 2001),02时(图 4b)的探空显示的超过50 mm的整层可降水量保证了大气水汽的充足,而1000 J·kg-1左右的最不稳定层对流有效位能满足了一定的能量条件,但与高强度短时强降水的气候特征相比又不属于异常大(Tian et al, 2015)。弱的环境垂直风切变、深厚的湿层,这些均符合高强度降水的环境特征(Davis, 2001)。这些探空资料的变化只是表明大尺度环境越来越利于高强度降水,但降水能否以及在何时何地出现,还取决于对流能否得到触发、是否持续和各方面条件的配合。

3 对流系统演变和结构特征本部分综合应用逐6分钟广州新一代天气雷达、逐10分钟葵花8号静止气象卫星和闪电观测资料分别对产生花都和增城极端强降水的对流系统演变过程和结构特征进行分析。

3.1 花都对流系统演变广州新一代天气雷达组合反射率因子和葵花8号11.2 μm红外通道相当黑体亮温(TBB)演变表明(图 5),6日23:36—23:42,花都区中部偏东区域,即花都北部小山(简称花都地形)的南侧开始出现近似东西向的弱回波,超过15 dBz的水平尺度小于10 km,为γ中尺度大小,最大反射率因子仅约22 dBz,云顶非常低(图略),TBB较高,最低TBB仅约4℃。23:48—23:54(图 5a),该对流继续加强,超过15 dBz的水平尺度达10 km左右,最大反射率因子超过35 dBz,达到了对流初生标准(Roberts and Rutledge, 2003; Lima and Wilson, 2008; Frye and Mote, 2010),最低TBB下降至-6 ℃左右。此时地面自动站均尚未观测到降水,地基闪电定位网未观测到闪电活动。

|

图 5 2017年5月6—7日不同时刻的广州雷达组合反射率因子(彩色填图)、葵花8号第14通道(中心波长11.2 μm)TBB(黑色等值线)、闪电(紫红色◆表示负闪、紫红色  |

7日00时(图 5b),对流显著加强,与半小时前相比位置基本没有移动(仍位于花都地形南侧),对流云团的外形大致呈现为圆形,水平尺度继续增大,超过15 dBz的范围大小仍为γ中尺度,但对流系统边缘的反射率因子梯度显著加大,超过30 dBz的范围大小与超过15 dBz的范围大小基本一致,此时最大反射率因子已超过55 dBz;最低TBB下降至约-8℃,但依然未观测到闪电活动。

00:30(图 5c),稳定少动的对流系统继续显著加强,超过35 dBz的水平尺度已达20 km左右,达到γ中尺度的上限值,对流系统的北侧、西侧和南侧的反射率因子梯度非常大,最大反射率因子仍超过55 dBz,但超过50 dBz的区域显著扩大;此时最低TBB下降至约-37℃,但TBB的最小值中心与最大反射率因子并不重合,强反射率因子位于最低TBB西南侧的TBB梯度大值区。

01时(图 5d)对流系统继续发展加强,与00:30(图 5c)相比,最强回波的位置仍然稳定少动,且最强反射率因子的强度仍维持在55 dBz,但强回波区的范围有所扩大,且强回波的东部开始出现强度30~40 dBz的层状降水区,对应的TBB均在-32℃左右,对流系统的西南侧反射率因子梯度依然非常大。此时最低TBB下降至约-52℃,且TBB低值中心与雷达最大反射率因子区基本重合,较多的负闪集中出现在强反射率因子与低TBB区域,表明对流云团垂直向上发展剧烈,并已经垂直向上伸展至相当高的高度,对流系统中存在过冷水滴、软雹、冰晶等混合相态水物质(Williams, 1989;2001)。地面自动站的降水记录显示,过去1小时有3个自动站的小时降水已经超过了20 mm。

此后的1小时内,最强反射率因子一直维持在55 dBz左右(图 5e),且位置仍然稳定少动,低密度的负闪集中在最强反射率因子区域,对流系统的西侧和南侧反射率因子梯度仍然非常大,反射率因子强度20~35 dBz的层云区已经扩展至相当大的范围,对应的TBB均在-42℃,但最低TBB与最强反射率因子的位置不再一致,最低TBB比强反射率因子的位置略偏北,表明此时对流系统自地面到高空向东北方向倾斜,此时强反射率因子区域的地面测站已观测到超过100 mm的小时降水量。尽管主对流风暴的西北侧和北侧均有弱对流系统发展,但强度均不强,最强反射率因子未超过50 dBz,对应的最低TBB约为-32℃,个别地面站点观测到了超过20 mm的短时强降水,但无闪电活动。

03时(图 5f),强反射率因子和强降水区仍然位于花都东部,02:18的雷达回波和卫星TBB特征在03时仍然维持,但弱回波区的范围显著扩大。最强对流风暴北侧的对流风暴仍然维持,但其最强雷达反射率因子仍均小于50 dBz,且对应的TBB最低值均高于-32℃,无闪电伴随,表明这些对流的垂直伸展高度均较低。至7日03时,在长达3个多小时的时间内,对流风暴在花都地形南侧形成之后,一直稳定在一个小范围局部区域内,并持续产生了高强度的降水天气。

04时(图 5g)闪电和降水变化显示,与前一时次相比,花都地区的对流呈减弱的趋势,最低TBB仍然维持在-42℃,但雷达强回波已经移到花都东南部,显著偏离了卫星低TBB区域,同时,前期一直存在的TBB梯度大值区也已经减弱,伴随的还有花都地区降水强度和闪电活动的减弱。

3.2 增城对流系统演变7日02—03时(图 5f),增城区的西部偏南与黄埔交界周边区域开始有对流生成和发展,这些都是在花都主对流系统东南侧形成的新生对流。03—04时,增城与黄埔交界区域不断有对流生成,并向北移动影响增城区西南部地区,形成“列车效应”(傅佩玲等,2018)。

至04时(图 5g),增城地区强雷达反射率因子一直维持在50dBz左右,但影响范围显著扩大,影响区域开始出现短时强降水,强反射率因子核心的东侧大面积强度25~40 dBz回波已经覆盖增城大部地区,但并未监测到闪电。04—05时,增城与黄埔交界区域不断有对流生成,并如“列车”般向北移动,影响增城区西南部区域(傅佩玲等,2018)。但到05时之后,“列车效应”不再显著,主要表现为强对流系统的原地维持。

05—06时是增城对流降水强度最大的时段。05:12(图 5h),增城西部的强雷达反射率因子继续维持在50 dBz左右,花都地区的对流云团已经减弱消亡。6分钟时间间隔的雷达回波演变显示,从花都地区移来的对流与增城本地发展起来的对流合并增强,使得增城地区的对流在短时间内强烈发展,多个自动站观测到了高强度的短时强降水。在这一过程中,最低TBB值始终维持在-42℃,TBB梯度大值区位于反射率因子最强的区域,但与雷达最强回波的空间位置偏离仍然明显。然而,在强对流风暴中仅观测到几个闪电,表明对流系统中的混合相水物质较少,主要为0℃层高度以下的液态水物质(参见图 6垂直剖面分布)。

|

图 6 2017年5月7日对流不同发展时刻的广州雷达反射率因子(a, c, e)和径向速度(b, d, f)剖面(a, b)00:00,(c, d)02:18,(e, f)05:30 (剖面位置见图 5相应时刻组合反射率因子图中白色实线所示;图中蓝色虚线为0 ℃层;横坐标下方标注中,上排数字是距雷达站的距离,下排数字是方位角,正北为0°,顺时针增加) Fig. 6 Profiles of reflectivity (a, c, e) and radial velocity (b, d, f) of Guangzhou radar at different times on 7 May 2017(a, b) 00:00 BT, (c, d) 02:18 BT, (e, f) 05:30 BT (The positions of profiles at corresponding time are marked in Fig. 5 by white lines; dashed blue lines represent the height of 0℃ temperature; upper numbers in the horizontal axis are the distance to the radar site, while the lower numbers are the azimuth with north to 0 degree, increasing clockwise) |

05:30(图 5i),强降水回波一直位于增城西部,05—06时两站观测到了超过100 mm的小时强降水,而184.4 mm的极端小时降水也出现在这一时次,但最强反射率因子仍然维持在50 dBz左右,最低TBB也维持在-42℃,且与雷达最强反射率因子的位置偏离仍然明显,且一直无闪电发生。至07时左右的这段时间内,对流风暴的前述雷达和卫星特征仍然长时间维持,即最强回波维持在50 dBz左右,最低TBB也维持在-42℃,且与雷达最强回波的位置偏离仍然显著,过程中仅有零星的闪电出现,然而由于对流的影响范围开始扩大,对流的回波结构变得较为松散,小时雨强减弱,表明对流发展最为旺盛的阶段已经结束。

总结前述分析,强对流云团最早在花都地形南侧山前得到触发,随后剧烈发展,但在00—04时的几个小时内,强回波的位置和最大强度基本维持不变,并持续产生了高强度的降水。04—05时花都地区的对流开始减弱,从花都区东移的对流风暴同增城与黄埔交界区域发展北移的对流合并增强,对流风暴再次剧烈发展,并在增城产生了184.4 mm的小时极端强降水天气。在整个过程中,最强雷达反射率因子基本维持在50 dBz左右,卫星TBB最低值维持在-42℃左右,但雷达反射率因子最强的区域与最低TBB区始终存在空间位置上的偏差,对流风暴的西南侧始终有反射率因子梯度大值区存在,这一区域同时也是卫星TBB梯度大值区,而最强降水也均出现在这一区域内。尽管在花都对流中观测到了少量的负闪,但在增城对流中只记录到几个闪电。

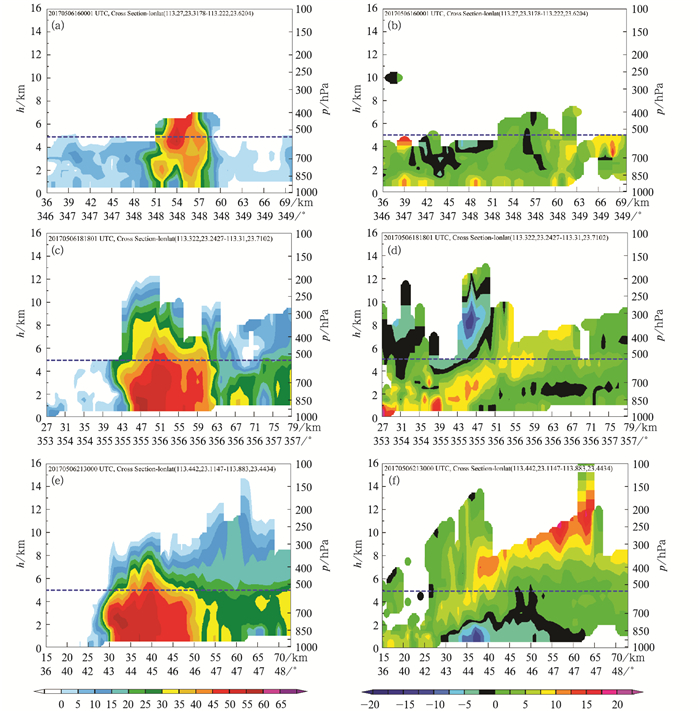

3.3 对流系统垂直结构和流场特征本部分给出花都和增城两个区域对流初生和成熟阶段的垂直结构特征(图 6)。图 6中蓝色粗虚线标注了由清远探空计算的大气0℃层(图 4),高度大致为5 km。花都与增城对流初生阶段的垂直分布特征存在较大差异:7日00时(图 6a),尽管花都对流的云底高度较低,但超过50 dBz的强反射率因子出现在5 km左右(0℃层)高度,为高质心对流结构特征;03:18,增城对流初生阶段(图略)的强反射率因子位于温度0℃层高度以下,为低质心对流结构特征。同样结合前述探空所示温度垂直廓线分布可知,花都(图 6c)和增城(图 6e)对流成熟阶段的强反射率因子质心也均在0℃层高度以下,云底高度较低,显示降水云团属于高效的热带型低质心降水云团(Maddox et al, 1977; Vitale and Ryan, 2013),该类型云团中的降水粒子相态以液态水为主,混合相态粒子含量较少,从而可以解释此次过程中降水效率高、闪电次数少的原因(Williams, 1989;2001);两者(图 6c和6e)共同的特征还包括对流结构密实,40 dBz反射率因子的垂直发展高度约6 km,50 dBz反射率因子的顶高约4~5 km,强反射率因子后侧为大面积的层状降水区。

花都对流初生时段的7日00时径向速度剖面图显示(图 6b),气流以远离雷达为主,即气流是向北运动的,这可能与此时对流刚刚发展,降水尚未形成(图 5b),因此与降水有关的下曳气流尚未完全形成有关,此时径向速度图上所显示的仍然是环境大气离开雷达的气流。径向速度大小表明大气低层气流速度可达8~10 m·s-1,已显著大于探空资料给出的风速大小(图 4),表明加强的低空气流非常有利于充沛的水汽输送。

对流发展旺盛时刻径向速度剖面图(图 6d, 6f)与初生时刻(图 6b)相比也有显著不同,在强回波的底部均存在朝向雷达的负径向速度区,同时,沿着雷达的径向,以强回波位置为起点,均存在一个随着距离的增大高度逐渐升高的离开雷达的径向速度大值区,为强的低空暖湿气流(径向速度达8~10 m·s-1左右或者以上)在发展旺盛对流系统的前侧倾斜上升运动区。由于这一向强对流后侧伸展的强上升气流作用,使得强反射率因子后部存在较大面积的反射率因子为25~35 dBz层状降水区,从而使得最强反射率因子和卫星最低TBB区产生空间上的偏离。

02:18(图 6d)的花都对流径向速度剖面图显示,除2~4 km高度的低层存在负径向速度区外,6~10 km高度的高空也有负径向速度区的存在,表明高空有偏北气流(见图 4b风垂直分布)进入对流系统中;05:30的(图 6f)增城对流径向速度剖面中则没有展示出明显的负径向速度区,这是因为该剖面的走向为东北西南向,而高空气流主要为西风气流(见图 4b风垂直分布),其在该剖面上表现为正径向速度的缘故。

05:30(图 6f),增城对流径向速度剖面图中低层朝向雷达的气流为对流风暴的下沉气流导致的冷池出流,而这种冷出流是对流风暴能够持续维持的重要机制(Parker, 2008)。后文给出的自动气象站观测表明,花都(03时,图 9f)和增城(06时,图 10c)对流成熟时刻导致的冷池与周边暖湿空气的温度差异均为2~3℃,而露点温度则差异不大,均在22~24℃。从不同仰角的径向速度分布图(图略)来看,这个负径向速度区与其东侧的正径向速度区形成了涡旋结构,这种结构有利于对流的长时间维持(伍志方等,2018)。

|

图 10 同图 9,但为2017年5月7日(a)04时,(b)05时和(c)06时 Fig. 10 Same as Fig. 9, but for (a) 04:00 BT, (b) 05:00 BT and (c) 06:00 BT 7 May 2017 |

以上分析表明,产生该次极端强降水的对流系统具有明显的高效率热带型低质心降水云团特征,因此降水效率非常高,而强反射率因子主要分布在0℃层高度以下,从而不利于闪电产生;对流发展旺盛时刻的雷达速度剖面显示了暖湿气流在低层冷气流上的强烈倾斜上升运动,这种倾斜上升运动是造成反射率因子大值区和卫星TBB低值区空间分布不一致的物理原因。总之,造成该次极端强降水的直接原因是产生了高强度降水的热带型低质心对流系统持续较长时间。

4 触发和维持机制图 1表明两个强降水中心附近均有一定海拔高度的中小尺度地形存在,其中花都区强降水中心的北侧为横向带状阶梯式的丘陵山地,海拔高度在300~580 m,最高点海拔581.1 m,增城区强降水中心周围多是海拔500 m以下的台地丘陵,尽管这一海拔高度的地形本身并不足以触发极端的强对流天气,但前述多源实况显示,对流是在花都地形南侧山前得到触发后,阶段式地向东南方向推移。自动站资料分析显示,以6日23时作为分界线,地面切变线的演变可以划分为向北推进和向南推移两个移向完全相反的阶段(图 7),而降水天气出现的时段与地面切变线系统向南推进有非常好的一致性。此外,地面加密资料分析显示,以花都地形为中心,花都北部一直存在一个温度显著低于周边地区的低温中心,并伴随对流发展的各个阶段,因此首先从低温中心的成因着手,再对系统的演变进行详细分析。

|

图 7 2017年5月7日对流系统触发之前(a)和触发之后(b)地面切变线的位置演变 (阴影为地形,蓝点及其标值为用于温度分析的两个自动站的位置示意及站号) Fig. 7 Evolution of surface shear lines (a) before and (b) after the triggered convective systems on 7 May 2017 (Shaded area is terrain; blue dots indicate locations of the two automatic weather stations used for surface temperature analysis with station numbers) |

自动站资料分析显示,以花都区北部的小山为中心,在6日傍晚即形成一低温中心。由于低温中心远早于降水出现,因此降水所导致的降温并非其成因。本部分通过分析低温中心内和邻近地区自动站地面温度的变化,对低温中心的成因进行分析。两站的直线距离约9km,位置可参见图 7a,其中713109站位于花都地形的中间位置,711059位于花都地形南侧的低海拔地区。

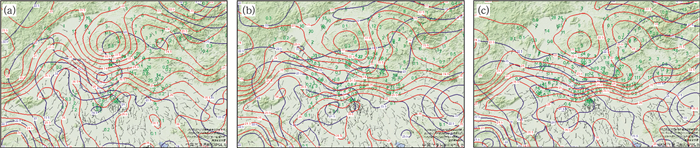

温度的逐小时变化显示(图 8),6日12—16时,由于植被等的影响,以713109站为表征的花都地形上的温度总体稍低于邻近的低海拔地区,但差别并不显著。16—20时,随着日照的逐渐减弱,两站的温度均显著降低,在这段时间内,713109站的温度从32℃降至24℃,平均每小时降低2℃,邻近的711059站的温度从16时的33℃降至20时的29℃, 平均每小时降低1℃,可见,山区的降温速度是邻近低海拔地区的两倍,至6日20时,两站间的温差已达5℃。6日午后至傍晚时段的静止卫星可见光图像(图略)显示,这一区域晴朗少云,且无明显的大尺度冷暖平流存在。因此,日落之后地形导致的快速辐射降温是花都低温中心的形成原因。

|

图 8 2017年5月6日12时至7日07时自动气象站的逐小时地面温度变化 (站点位置见图 7a) Fig. 8 Hourly surface temperature variation at the two automatic weather stations from 12:00 BT 6 to 07:00 BT 7 May 2017 (locations shown in Fig. 7) |

然而,6日20时还不是低温中心温度最低的时刻。图 8显示,6日22时,位于山区的713109站的地面温度稳定在22℃,邻近的711059站的温度在21—23时稳定在29℃,两站之间的温差高达7℃,即使是考虑花都5月平均0.5℃的热岛效应(曾侠等,2004)和地形高度对温度的影响[按平均海拔400 m,温度递减率0.65℃·(100 m)-1计算,约2.5℃],两站之间的温差仍然高达4℃。尽管此后711059站的温度一直稳定在22℃左右,但低海拔地区的713109站经历了又一次的快速降温,从6日23时的29℃降至7日02时的23℃。由第三部分给出的对流发展过程可知,这一次降温主要是由降水所导致,对流系统冷池使得受降水影响显著的713109站温度快速降低,但对花都地形的温度影响并不显著。7日04时之后,由于对流对花都影响的减弱,两站的温度均稳定在22℃左右。

以上分析表明,花都地形低温中心早于降水出现,即使考虑可能的热岛效应影响,地形辐射降温仍然是低温中心形成的最主要原因。这一低温中心伴随了强对流过程的始终,可推测其形成的局地环流对对流的触发起到了重要作用。

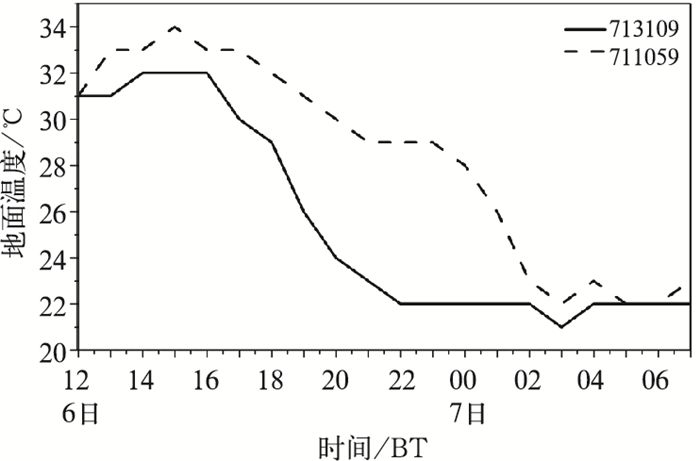

4.2 花都对流触发和维持机制花都对流大约于7日00时前后在花都地形南侧开始发展加强,尽管广东中部偏南地区存在一弱的缓慢向北推进的地面切变线。自动站观测显示,6日22时(图 9a),地面辐合线位于花都地形低温中心南侧的温度梯度大值区,其南侧为大范围温度高于27℃的暖区,有2~4 m·s-1的偏南风,暖区大部分地区的露点温度在23℃左右,显示了从南向北的暖湿气流输送。此外,在花都地形的东西两侧均有向北的暖性气流存在,西侧的暖中心出现了27℃的等温线,但相应的地面风场以偏北气流为主,地面露点与花都地形南侧相比也仍然偏低,表明虽然偏南暖气流已经向北推进到这一区域,但受到了地形及其局地环流的阻挡。

|

图 9 2017年5月6日(a)22时,(b)23时,7日(c)00时,(d)01时,(e)02时和(f)03时的地面加密自动站温度分析(红色等值线,0.5℃间隔)、露点温度分析(蓝色等值线,0.5℃间隔)和风场 (阴影为地形,绿色标值为站点整点时刻之前1小时的累计降水量) Fig. 9 The surface temperature (red lines, 0.5℃ interval) and dew temperature (blue lines, 0.5℃ interval) analysis and wind field at automatic weather stations at different times(a) 22:00 BT 6, (b) 23:00 BT 6, (c) 00:00 BT 7, (d) 01:00 BT 7, (e) 02:00 BT 7, and (f) 03:00 BT 7 May 2017 (Shaded area is terrain; green numbers are the corresponding hourly rainfall) |

与22时相比(图 9a),23时的地面分析(图 9b)显示,花都地形南侧的地面辐合线位置变化不大,略微向北推进,南侧暖区的影响范围有所减小,但中心最高温度升至28℃,同时温度梯度显著增强,从22时的3℃增大至5.5℃,与此同时,在花都地形南侧的山前出现了露点温度超过24℃的大值区,表明过去1小时内持续有暖湿空气向花都地形南侧输送,并在冷中心南侧堆积。地形两侧的温度分布显示,地形西北侧的弱暖中心有偏南风的存在,并可以分析出一个弱的切变线,表明偏南气流已经向北推动到这一区域。然而,尽管花都地形南侧出现了温度梯度的显著增强和露点温度的显著增大,但花都地形西侧弱暖中心的露点温度却变化不大,表明虽然花都地形的两侧有部分暖湿气流向北输送,但仍以花都地形南侧的暖湿气流堆积为主。

7日00时的地面分析显示(图 9c),花都地形南侧的地面切变线仍然稳定少动,但西段的切变线显著向南退缩,并与东段切变线连在一起,23时地面图上花都地形西侧的弱暖中心已经消失,同时与前一时次相比,部分自动站的偏南风已转为偏北风。地面风场和温度场的变化表明,图 3中的大尺度地面切变线已经影响到这一区域,即偏北风的存在是较大尺度的偏北冷空气影响到这一区域的结果,从而也表明,偏南暖湿气流绕过小山向北推进的过程中受到了大尺度弱冷空气的阻挡。与此同时,切变线南侧的24℃等露点温度区却在显著扩大,表明偏南暖湿气流的向北输送仍然显著。垂直风廓线探测显示(图略)暖湿气流的厚度达边界层顶以上。持续的偏南暖湿气流由于自由对流高度较低,对流抑制能量很小(图 4b),使得对流可能在某个辐合强烈的区域得到触发,而地形阻挡抬升作用显著的花都地形南侧的中间倒“Y”字形区域由于辐合作用最强,是最为有利的区域。雷达监测显示,在露点温度持续升高且切变线稳定维持的花都地形南侧倒“Y”字形的中间位置附近,7日00时前后(图 5b)对流已经出现,并随后得到快速发展增强。7日01时(图 9d),部分自动站已经观测到了超过20 mm·h-1的短时强降水,最大小时雨量达50 mm,且较强的降水主要集中在花都北部山前倒“Y”字形的中间位置。

由于高空引导气流一直偏弱(图 4),花都地形南侧对流得到触发之后,持续的偏南暖湿气流的输送(图 9e,9f)使得对流在这一区域稳定少动。7日02时(图 9e)花都地区的多个自动站观测到了短时强降水,其中最大小时雨量超过100 mm,地面温度显示已有明显的冷池存在。7日03时的实况显示(图 9f),强降水仍在持续,有三个自动站的小时雨量超过了100 mm,花都地形南侧倒“Y”字形区域仍然是主要的强降水区,且冷池持续增强,表明花都地形和冷池共同对对流的维持和发展起到了重要作用。

综合以上分析,珠江口北部地区的地面弱切变线在偏南气流的推动下缓慢向北推进,在花都地形以及低温中心局地环流和大尺度弱冷空气的共同作用下,暖湿气流在花都地形南侧不断堆积、辐合抬升,对流在地形抬升强迫最为显著且温度梯度最大的花都地形南侧倒“Y”字形的区域开始发展。对流发展之前,低温中心的存在一定程度上加强了地形的阻挡作用。如果没有花都地形,花都地形低温中心甚至不会出现,偏南暖湿气流将会向北推进到更远的地方,而对流最先得到触发的时间和地点将会完全不同。对流降水的出现使得地形低温中心南侧形成冷池,而受偏南暖湿气流的持续输送、地形阻挡和冷池的共同作用,使得对流在花都地形南侧不断维持和发展,并使得冷池持续增强。

4.3 增城对流触发和维持机制7日03时(图 5f)增城区已经有对流云团开始发展,主要集中在增城区西南部,但强度较弱。03时的地面分析(图 9f)显示,地面切变线此时尚未影响到增城地区,该地区在偏南和偏东两股暖湿气流的辐合和局地小地形的影响下,触发了局地性的对流。

图 7b显示,03—04时地面切变线向南移动的速度与前几个时次相比(图 7b)显著加快,在7日04时花都地区已经是一致性的偏北气流,预示着大尺度弱冷空气已经与对流所导致的冷池合并,从而推动了中尺度锋面在03—04时更快速的南移。图 8中两自动站的温度均显示了03时1℃左右的降温。中尺度锋面的快速南移影响增城区西部,与增城区西部已经存在的对流合并发展增强,对流进入剧烈发展阶段。但由于冷空气整体偏弱,偏南暖湿气流相对较强,因此补充的冷空气并不能推动中尺度锋面持续性地快速向南推动,因此,中尺度锋面在7日04时之后的时段内以较慢的速度缓慢向南移动(图 7b),从而使得增城区西部对流持续维持,并最终产生了3小时超过330 mm的极端强降水天气。

7日05时(图 10b)和06时(图 10c)地面分析显示,花都地区的冷池已经减弱,冷池推动的中尺度锋面主要向东南方向移动(即增城地区),而较强的降水主要出现在中尺度锋面后侧(即增城区西部地形的东侧)。从图 10b和10c可知,增城区的地形对降水出现的位置存在显著影响。

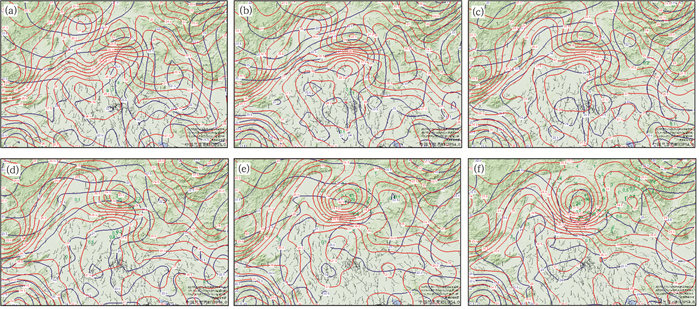

但无论地形如何影响,中尺度锋面的缓慢移动和长时间维持是增城对流和降水的决定性因素。对于04时之后中尺度锋面的缓慢南移,与冷池驱动的对流发展有关。大量的数值模拟研究表明(Feng et al,2015;Parker,2008;Tompkins, 2001; Droegemeier and Wilhelmson, 1985;张庆红等,2000),冷池可以驱动强对流天气的维持和发展。在冷池的推动下(图 11),中尺度锋面缓慢南移,锋前暖区具有不稳定能量的空气不断被迫抬升,对流单体不断得到触发和发展,发展旺盛的对流单体呈显著的后倾,而对流发展最为旺盛的区域也是降水最为集中的区域。图 6中对流发展旺盛时刻的速度剖面也展示了冷池驱动对流发展的证据,即在朝向雷达运动的冷池(负径向速度)的前沿不断有对流得到触发和发展,发展旺盛的对流使得冷池增强和维持,从而形成正反馈,推动对流系统的不断向南移动。此外,由于这一地区邻近广州市区,研究显示(Lin et al, 2011; Zhang et al, 2011),城市热岛效应也会增强暖湿气流(伍志方等,2018),从而对局地对流和强降水产生影响,但限于热岛垂直观测数据的缺乏和文字篇幅,本文不对热岛效应在本次强降水过程中的作用作进一步讨论。

|

图 11 冷池驱动的对流维持示意图 Fig. 11 Schematic diagram of cold-pool driven convective systems |

前述分析表明,对流在地形的影响下得到触发后,尽管维持时间较长,对流持续维持机理并不相同:第一阶段,即01—03时偏南暖湿气流的持续输送使得对流在花都地形南侧持续发展,但对流的影响范围有限,强降水也仅局限于地形南侧一个较小的范围内,且短时雨强较大;03—04时对流系统的快速南移阶段属于第二阶段,来自大尺度弱冷空气的补充使得冷池加强,从而推动了这一阶段对流系统的快速向南移动,对流不能稳定影响同一个地点,对应的小时间降水相比之前和之后的阶段均要偏弱,但也由于补充的冷空气整体较弱,使得对流系统的快速向南推动难以长时间维持;04时后中尺度锋面仍然缓慢南移,冷池驱动的对流发展机制很大程度上可以解释这一阶段对流的生消,东南向移动的对流系统与增城本地对流的合并增强是增城对流爆发性增强的重要原因。

4.4 对流移动缓慢原因McAnelly and Cotton(1986)的研究表明,构成对流系统的β中尺度对流单体的移向和移速关系到最强降水出现的位置。Doswell et al(1996)指出,某地的总降水量严重依赖于产生降水的对流系统的类型和移动方式。Corfidi et al(1996)研究表明,大尺度环境平均引导气流的方向和速度、对流系统的传播方向和速度与构成对流系统的β中尺度对流单体(meso-β scale element, MβE)的移向和移速之间具有很好的关系。本次过程的雷达观测显示,对流主要是上风向发展传播的,且雷达和地面自动站均未观测到远离对流系统的阵风锋,因此使用如图 12所示的方法来帮助理解本次过程中强降水单体长时间影响同一个地区的可能原因。

|

图 12 MCS内MβE的运动矢量VMβE与引导气流VCL和风暴传播矢量VPROP的关系示意图 (一般认为风暴的传播方向和速度VPROP与低空急流VLLJ大小相同方向相反;改自Corfidi et al, 1996) Fig. 12 The graphical representation of the motion (VMβE) of a MβE within a MCS as the vector sum of the leading flow in the cloud layer (VCL) and the propagation component (VPROP) [Propagation component (VPROP) is generally assumed to be equal to the low-level jet (VLLJ) in opposit direction; adapted from Corfidi et al, 1996] |

根据Corfidi et al(1996)可知,对流系统、引导气流和对流单体的移动三者的关系满足:

| $ {\mathit{\boldsymbol{V}}_{{\rm{M \mathsf{ β} E}}}} = {\mathit{\boldsymbol{V}}_{{\rm{CL}}}} - {\mathit{\boldsymbol{V}}_{{\rm{PROP}}}} $ | (1) |

而

| $ {\mathit{\boldsymbol{V}}_{{\rm{CL}}}} = \left( {{\mathit{\boldsymbol{V}}_{850}} + {\mathit{\boldsymbol{V}}_{700}} + {\mathit{\boldsymbol{V}}_{500}} + {\mathit{\boldsymbol{V}}_{300}}} \right)/4 $ | (2) |

式中, VMβE为MβE的运动矢量,VCL为引导气流,VPROP为风暴传播矢量,V850、V700、V500和V300分别为850、700、500和300 hPa的风矢量,可以根据探空资料计算得到。而

| $ {\mathit{\boldsymbol{V}}_{{\rm{PROP}}}} = - {\mathit{\boldsymbol{V}}_{{\rm{LLJ}}}} $ | (3) |

式中,VLLJ为低空气流的矢量,可以根据地面观测或探空资料获得,从而可以根据式(1)得到VMβE的大小及与VCL的夹角。

在对流系统传播速度的判定中,对于小时降水达到短时强降水的站点,计算其几何中心,并认定为对流系统当前时刻的中心位置,通过对比对流系统不同时次的中心位置,可以近似得到对流系统的传播速度和方向(Cofidi et al,1996),即VPROP。表 1显示,与强降水的两个集中时段相对应,对流系统的传播在01—03和06—08时的传播速度较慢,均小于1.5 m·s-1,与前述对流发展维持的几个阶段相对应,与其他地区对流的传播速度相比也慢的多(Laing et al, 2008),即使是传播速度相对较快的03—06时(与03时前后大尺度弱冷空气补充和增城地区对流合并发展有关),对流系统的传播速度也均小于3.0 m·s-1,且根据图 7可知,这一传播速度与切变线或中尺度锋面南侧前沿的偏南气流相当,表明尽管地面偏南气流的速度较小,但仍然满足式(3)。

|

|

表 1 逐小时VCL、VPROP和VMβE及VMβE与VCL夹角的变化 Table 1 Hourly variation of VCL, VPROP, and VMβE, and the angle between VMβE and VCL |

根据7日02和08时清远探空的850、700、500和300 hPa风矢量,通过取四个层次的风矢量均值,分别近似计算02和08时的引导气流VCL,并通过插值得到中间时次的VCL。结果显示(表 1),根据02和08时探空得到的VCL非常接近,为10 m·s-1左右的偏西南气流。根据相应时次的VCL和VPROP得到VMβE的移动速度在11.0 m·s-1左右,与引导气流VCL的大小几乎相同(表 1),VMβE与VCL的夹角非常小,仅03—04和04—05时的夹角为0.25°,与冷空气补充使得对流系统快速南移相对应,其他多个时次均小于0.10°。而根据雷达回波的演变计算得到的对流单体的移动速度均小于5.0 m·s-1,相较于表 1中的VMβE显著偏小,可能与对流单体存在快速的生消有关,而表 1中的VMβE为所有单体运动速度的均值。尽管如此,这一均值显著低于Corfidi(2003)给出的单体运动速度(约20.0~30.0 m·s-1)。

以上分析表明,尽管“5·7”极端强降水过程的中尺度对流系统自西北向东南缓慢移动,但对流系统中的单体几乎完全沿着引导气流的方向缓慢移动,也验证了前述雷达和卫星图像上对流单体移速非常缓慢的特征。或许正是因为引导气流不强、低空气流较弱,从而使得对流单体移动缓慢,不断生消的对流单体对同一个地点连续产生影响,从而使得降水集中在一个较小的区域,导致了花都和增城局地极端强降水天气的发生。

5 结论和讨论本文综合使用多种观测资料对2017年5月7日广东省广州市的极端强降水触发和发展时段的天气实况特征、环流背景及对流的触发和维持机制进行了较为详细的分析,得到如下一些结论:

(1) 此次特大暴雨过程的局地性强,降水强度大。影响花都的对流有弱闪电伴随,影响增城的对流基本无闪电,强降水回波结构密实,最强回波均低于60 dBz,50 dBz回波的顶高在5 km以下,为高效的低质心热带海洋型降水系统;其产生的高强度降水和较长的持续时间是导致该次极端强降水的直接原因。对流发展旺盛时段的雷达组合反射率最强回波与静止气象卫星最低TBB空间位置差异明显,可能与对流系统中的倾斜上升气流有关。

(2) 地形辐射降温是花都地形低温中心形成的原因,大尺度冷空气的影响突出了花都北部地形的作用。在持续的偏南暖湿气流输送的前提下,局地地形和大尺度环境的配合使得对流在花都地形南侧最先得到触发。

(3) 偏南气流的长时间维持是对流在花都地形南侧长时间持续的主要原因,大尺度冷空气的补充是对流系统在03—04时快速东南移动的主要影响因素,冷池驱动的对流发展可以解释增城地区对流的发展和维持,对流系统的碰并增强使得增城西南部地区的强对流在短时间内得到剧烈发展。

(4) 高空引导气流不强,近地层偏南气流较弱,使得对流系统的移动较为缓慢,对流系统中的强降水单体几乎完全沿着高空引导气流缓慢地移动,使得对流单体在花都地形南侧和增城西部一个较小的范围内不断地生消,雷达上显示为对流单体在同一个地点稳定少动,从而导致了局地极端强降水的出现。

需要指出的是,本文根据实况资料对广州“5·7”极端强降水的演变、结构、触发和维持机制,以及对流稳定少动的原因进行了分析,但很多问题需进一步深入研究,如小时雨量超过180 mm的极端降水强度的最为关键的物理因素到底是什么,虽然低质心的暖云降水效率高,但产生如此极端的小时雨量还是极其罕见的;此外,海陆环流是如何使得大尺度对流环境条件逐步得到改善的,城市热岛效应的作用如何,都尚有待于进一步的深入分析研究。

致谢:感谢国家气象中心周康辉、盛杰、刘鑫华、韩旭卿在资料准备和过程分析中提供的支持和帮助。

谌芸, 孙军, 徐珺, 等, 2012. 北京721特大暴雨极端性分析及思考(一)观测分析及思考[J]. 气象, 38(10): 1255-1266. DOI:10.7519/j.issn.1000-0526.2012.10.012 |

丁一汇, 张建云, 2009. 暴雨洪涝[M]. 北京: 气象出版社, 290.

|

方翀, 毛冬艳, 张小雯, 等, 2012. 2012年7月21日北京地区特大暴雨中尺度对流条件和特征初步分析[J]. 气象, 38(10): 1278-1287. DOI:10.7519/j.issn.1000-0526.2012.10.014 |

符娇兰, 马学款, 陈涛, 等, 2017. "16·7"华北极端强降水特征及天气学成因分析[J]. 气象, 43(5): 528-539. DOI:10.7519/j.issn.1000-0526.2017.05.002 |

傅佩玲, 胡东明, 张羽, 等, 2018. 2017年5月7日广州特大暴雨微物理特征及其触发维持机制分析[J]. 气象, 44(4): 500-510. DOI:10.7519/j.issn.10000526.2018.04.003 |

高安宁, 李生艳, 陈见, 等, 2009. 弱环境风场条件下华南西部大范围暴雨特征分析[J]. 热带气象学报, 25(S1): 9-17. |

黄士松, 1986. 华南前汛期暴雨[M]. 广州: 广东科技出版社, 244.

|

雷蕾, 孙继松, 2017. "7·20"华北特大暴雨过程中低涡发展演变机制研究[J]. 气象学报, 75(2): 685-699. DOI:10.11676/2017.054 |

李真光, 梁必骐, 包澄澜, 1981. 华南前汛期暴雨的成因与预报问题[C]//华南前汛期暴雨文集. 北京: 气象出版社.

|

水利部长江水利委员会水文局, 水利部南京水文水资源研究所, 1995. 水利水电工程设计洪水计算手册[M]. 北京: 中国水利水电出版社, 515.

|

水利部水文局, 南京水利科学研究院, 2006. 中国暴雨统计参数图集[M]. 北京: 中国水利水电出版社, 124.

|

孙继松, 雷蕾, 于波, 等, 2015. 近10年北京地区极端暴雨事件的基本特征[J]. 气象学报, 73(4): 609-623. DOI:10.11676/qxxb2015.044 |

孙军, 谌芸, 杨舒楠, 等, 2012. 北京721特大暴雨极端性分析及思考(二)极端性降水成因初探及思考[J]. 气象, 38(10): 1267-1277. DOI:10.7519/j.issn.1000-0526.2012.10.013 |

陶诗言, 1980. 中国之暴雨[M]. 北京: 科学出版社, 225.

|

陶诗言, 丁一汇, 周晓平, 1979. 暴雨和强对流天气的研究[J]. 大气科学, 3(3): 227-238. |

田付友, 郑永光, 张涛, 等, 2017. 我国中东部不同级别短时强降水天气的环境物理量分布特征[J]. 暴雨灾害, 36(6): 518-526. |

伍志方, 蔡景就, 林良勋, 等, 2018. 广州. 2017."5.7"暖区特大暴雨的中尺度系统和可预报性[J]. 气象, 44(4): 485-499. DOI:10.7519/j.issn.10000526.2018.04.002 |

俞小鼎, 周小刚, 王秀明, 2012. 雷暴与强对流临近天气预报技术进展[J]. 气象学报, 70(3): 311-337. DOI:10.11676/qxxb2012.030 |

曾侠, 钱光明, 潘蔚娟, 2004. 珠江三角洲都市群城市热岛效应初步研究[J]. 气象, 30(10): 12-16. |

张庆红, 陈受钧, 刘启汉, 2000. 台湾海峡中尺度对流系统的数值研究[M]//周秀骥. 海峡两岸及邻近地区暴雨试验研究. 北京: 气象出版社. http://www.wanfangdata.com.cn/details/detail.do?_type=degree&id=Y469959

|

赵玉春, 王叶红, 2009. 近30年华南前汛期暴雨研究概述[J]. 暴雨灾害, 28(3): 193-202, 228. |

郑永光, 陶祖钰, 俞小鼎, 2017. 强对流天气预报的一些基本问题[J]. 气象, 43(6): 641-652. DOI:10.11898/1001-7313.20170601 |

Corfidi S F, 2003. Cold pools and MCS propagation:forecasting the motion of downwind-developing MCSs[J]. Wea Forecasting, 18(6): 997-1017. DOI:10.1175/1520-0434(2003)018<0997:CPAMPF>2.0.CO;2 |

Corfidi S F, Meritt J H, Fritsch J M, 1996. Predicting the movement of mesoscale convective complexes[J]. Wea Forecasting, 11(1): 41-46. DOI:10.1175/1520-0434(1996)011<0041:PTMOMC>2.0.CO;2 |

Davis R S, 2001. Flash flood forecast and detection methods[M]//Doswell C A. Severe Convective Storms. Boston, MA: American Meteorological Society: 481-525. https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-1-935704-06-5_12

|

Doswell Ⅲ C A, Brooks H E, Maddox R A, 1996. Flash flood forecasting:An ingredients-based methodology[J]. Wea Forecasting, 11(4): 560-581. DOI:10.1175/1520-0434(1996)011<0560:FFFAIB>2.0.CO;2 |

Droegemeier K K, Wilhelmson R B, 1985. Three-dimensional numerical modeling of convection produced by interacting thunderstorm outflows.Part I:control simulation and low-level moisture variations[J]. J Atmos Sci, 42(22): 2381-2403. DOI:10.1175/1520-0469(1985)042<2381:TDNMOC>2.0.CO;2 |

Feng Z, Hagos S, Rowe A K, et al, 2015. Mechanisms of convective cloud organization by cold pools over tropical warm ocean during the AMIE/DYNAMO field campaign[J]. J Adv Model Earth Syst, 7(2): 357-381. DOI:10.1002/2014MS000384 |

Frye J D, Mote T L, 2010. Convection initiation along soil moisture boundaries in the southern Great Plains[J]. Mon Wea Rev, 138(4): 1140-1151. DOI:10.1175/2009MWR2865.1 |

Laing A G, Carbone R, Levizzani V, et al, 2008. The propagation and diurnal cycles of deep convection in northern tropical Africa[J]. Quart J Roy Meteor Soc, 134(630): 93-109. DOI:10.1002/(ISSN)1477-870X |

Lima M A, Wilson J W, 2008. Convective storm initiation in a moist tropical environment[J]. Mon Wea Rev, 136(6): 1847-1864. DOI:10.1175/2007MWR2279.1 |

Lin Chuanyao, Chen W C, Chang Paoliang, et al, 2011. Impact of the urban heat island effect on precipitation over a complex geographic environment in northern Taiwan[J]. J Appl Meteor Climatol, 50(2): 339-353. DOI:10.1175/2010JAMC2504.1 |

Maddox R A, Caracena F, Hoxit L R, et al, 1977. Meteorological aspects of the big Thompson flash flood of 31 July 1976[R]. NOAA Tecnical Report #ERL 388-APCL 41. Washlngton, DC: U. S. Government Printing Office, 83.

|

McAnelly R L, Cotton W R, 1986. Meso-beta-scale characteristics of an episode of meso-alpha-scale convective complexes[J]. Mon Wea Rev, 114: 1740-1770. DOI:10.1175/1520-0493(1986)114<1740:MSCOAE>2.0.CO;2 |

Parker M D, 2008. Response of simulated squall lines to low-level cooling[J]. J Atmos Sci, 65(4): 1323-1341. DOI:10.1175/2007JAS2507.1 |

Roberts R D, Rutledge S, 2003. Nowcasting storm initiation and growth using GOES-8 and WSR-88D data[J]. Wea Forecasting, 18(4): 562-584. DOI:10.1175/1520-0434(2003)018<0562:NSIAGU>2.0.CO;2 |

Tian Fuyou, Zheng Yongguang, Zhang Tao, et al, 2015. Statistical characteristics of environmental parameters for warm season short-duration heavy rainfall over central and eastern China[J]. J Meteor Res, 29(3): 370-384. DOI:10.1007/s13351-014-4119-y |

Tompkins A M, 2001. Organization of tropical convection in low vertical wind shears:the role of cold pools[J]. J Atmos Sci, 58(13): 1650-1672. DOI:10.1175/1520-0469(2001)058<1650:OOTCIL>2.0.CO;2 |

Vitale J D, Ryan T, 2013. Operational recognition of high precipitation efficiency and low-echo-centroid convection[J]. J Operational Meteor, 1(12): 128-143. DOI:10.15191/nwajom.2013.0112 |

Williams E R, 1989. The tripole structure of thunderstorms[J]. J Geophys Res Atmos, 94(D11): 13151-13167. DOI:10.1029/JD094iD11p13151 |

Williams E R, 2001. The electrification of severe storms[M]//Doswell C A. Severe convective Storms. Boston, MA: American Meteorological Society: 527-561. https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-1-935704-06-5_13

|

Zhang Dalin, Shou Yixuan, Dickerson R R, et al, 2011. Impact of upstream urbanization on the urban heat island effects along the Washington-Baltimore Corridor[J]. J Appl Meteor Climatol, 50(10): 2012-2029. DOI:10.1175/JAMC-D-10-05008.1 |

Zheng Yongguang, Xue Ming, Li Bo, et al, 2016. Spatial characteristics of extreme rainfall over China with hourly through 24-hour accumulation periods based on national-level hourly rain gauge data[J]. Adv Atmos Sci, 33(11): 1218-1232. DOI:10.1007/s00376-016-6128-5 |

2018, Vol. 44

2018, Vol. 44