酸雨是指pH值小于5.6的雨水、冻雨、雪、雹和露等大气降水。早在19世纪中叶英国化学家Smith首次提出“酸雨”(acid rain),瑞典政府把酸雨作为一个国际性的环境问题提出并引起了各国政府的广泛关注(Ottar,1976)。我国已经成为继欧洲、北美之后的第三大酸雨区(张新民等,2010),酸雨面积扩大之快、降水酸化率之高世界罕见。中国的酸雨监测和研究开始于20世纪70年代末,早期研究涉及内容主要包括酸雨形成机理与传输、酸雨影响、酸沉降控制策略、酸雨长期变化趋势等(曹洪法等,1993;丁国安等,1997),后期也不乏酸雨数据质控方法研究(汤洁等,2008;2010b)、酸雨成因分析(吴洪颜等,2008;蒲维维等,2012;石春娥等,2010)。赵艳霞等(2008)、汤洁等(2010a)、侯青等(2009)、巴金(2008)等均对20世纪90年代初至2006年中国区域酸雨变化特征进行了较为系统的研究,结果表明我国酸雨经历了最强期(1993—1998年)、强度降低期(1999—2002年)和持续加强期(2003—2006年)三个阶段,主要酸雨区位于长江以南广大地区;总体看来,我国酸雨区呈范围扩大、强度稍有减弱的趋势,北方酸雨区范围扩大明显且酸雨强度增强趋势明显,南方酸雨区范围基本保持不变,但“重灾区”由西南地区逐步转移至华中和华南地区。诸多研究表明,我国酸雨已升级为现阶段面临的严重环境问题。目前我国的酸雨区主要集中在长江以南的大部分地区以及长江、珠江三角洲地区,酸雨区域已经占领了我国的“半壁江山”,由此引发的酸雨污染问题也日益受到重视。

部分地区及省份也有开展酸雨方面的研究(巴金,2008;秦鹏等,2006;吴建明等,2012;徐梅等,2009;蒲维维等,2010;孙厚根等,2013),以酸雨特征研究居多,所得结论详细给出了各地区的酸雨分布特征,但是研究结果存在一定的区域性差异。湖北地处四川盆地以东,长江由西向东贯穿全境,地形西、北、东三面环山,形成一南向敞开的不完整盆地。特殊的地理环境使得湖北省形成了华中酸雨带。有学者对湖北的酸雨状况进行了研究, 也得出了很多有意义的结论,但因开展的较早,大多有一定的局限性,多数原因在于资料时间短、站点少,如杜光智等(2003)对湖北省的酸雨研究所用资料起止时间为1997—2001年,时序长度仅4年;廖洁等(2005)也开展过酸雨研究,仅限于武汉市,资料也只截止到2000年;张霞等(2007)对湖北西部酸雨特征研究资料截止到2002年,且只有宜昌、襄阳、巴东三站;许杨等(2008;2010)的研究仅限于2008年,侧重于2008年初雨雪过程酸雨特征研究,诸多学者的结论一致表明湖北地区酸雨问题不容小觑,但是关于“重灾区”湖北省的酸雨长期发展趋势及气候特征的分析鲜有进行,利用最新更全资料展开该区域的酸雨变化状况研究势在必行。

中国气象局于1989年开始建立气象部门的全国酸雨监测网(丁国安等,2004),湖北省气象部门自2006年起开始逐步加大酸雨监测力度,至2007年已基本形成了由32个酸雨监测站组成的酸雨监测网,部分站点如宜昌、武汉已有1992年至今累计近20多年的观测资料,这对于开展酸雨研究都是极其宝贵的原始资料。本文将采用湖北省酸雨资料,对全省酸雨的时空分布和形势演变特征开展了系统研究,并对影响湖北地区酸雨污染源进行了简要分析,以期为今后酸雨成因研究奠定基础,也为决策者制定酸雨防治对策提供理论依据。

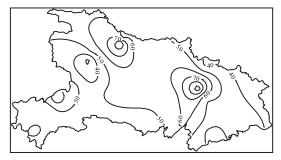

1 数据资料与方法酸雨统计数据来自湖北省32个气象酸雨监测站逐日观测数据(站点分布见图 1)。全省酸雨观测时间为2007—2014年,2007年1—5月仅十堰、房县、襄阳、巴东、恩施、宜昌、天门、武汉、金沙9站有资料记录,5月以后除神农架和随州外均有记录,但仍有站点资料缺测,2008年开始全省保持32站资料记录,武汉、宜昌站酸雨观测时间为1990—2014年,其中宜昌站1992年pH值因仪器故障致全年缺测;剔除了明显错误数据及pH<2.0和pH>9.0的记录,并采用了汤洁等(2010b)提出的κ-pH不等式法对资料进行了质量控制,去掉了不满足κ-pH不等式的记录。

|

图 1 湖北省酸雨监测站点分布 Fig. 1 Distribution of observing stations for acid rain in Hubei Province |

NO2数据来自SCIAMACHY(scanning imaging absorption spectrometer for atmospheric chartography)(Bovensmann et al, 1999)观测的对流层NO2柱含量资料(Level 2)(http://www.temis.nl/products/no2.html);武汉地区SO2、NO2数据来自武汉市环境状况公报(自2000年开始对外发布)。

所用酸雨数据按照中国气象局颁布的《酸雨观测业务规范》有关降水pH值和κ值(电导率)计算方法进行加权处理。各站酸雨平均pH值及发生频率按照各站降水样本量分别进行统计(中国气象局,2005)。

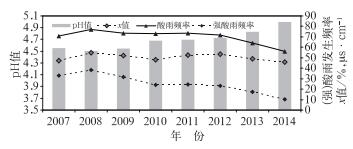

2 2007—2014年湖北省酸雨变化特征 2.1 年际变化特征由2007—2014年酸雨各表征值逐年变化情况来看(图 2),湖北省降水pH值呈现先减小后增大的变化趋势,2007年全省降水pH值为4.56,自2008年开始全省降水pH值持续增大,表明酸雨强度不断减弱,2007—2014年降水pH值持续高于4.50;酸雨频率呈波动下降趋势,强酸雨频率自2010年开始呈现明显减少趋势,2007年全省酸雨频率为70.6%,强酸雨频率为32.9%,2014年分别降为56.3%、10.0%;κ值呈波动变化型。整体而言,自2008年开始,全省酸雨状况有转好的趋势,2014年酸雨强度、酸雨发生频率、强酸雨发生频率及κ值分别为5.00、56.3%、10%和45.8 μs·cm-1,均为近8年来最低值。

|

图 2 2007—2014年湖北省酸雨逐年变化趋势 Fig. 2 Changing trend of acid rain in Hubei Province during 2007-2014 |

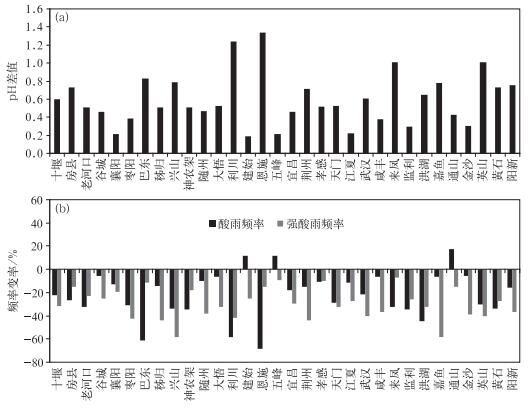

将2014和2008年全省酸雨状况对比分析可以看出(图 3),2014年较2008年pH均值上升了0.49个单位,且全省各站pH值均不同程度上升,恩施、利川、英山、来凤4站上升超过1个pH值单位,建始仅上升0.19个单位。由2008和2014年酸雨分布图(图略)可以看出,湖北省2008年全省基本为弱酸雨控制区,鄂西部分地区、江汉平原大部及鄂东南部分地区为强酸雨区,而2014年全省以弱酸雨为主,局部地区甚至出现非酸雨区;湖北省2014和2008年pH差值图显示(图略),大部地区pH值上升了0.2~1.0个单位,鄂西南西部pH值增加最明显,其次是鄂西北西部及鄂东东部小范围地区。

|

图 3 2014年与2008年各站pH值(a)、酸雨和强酸雨频率(b)差值图 Fig. 3 The differences of pH (a), frequency of acid rain and strong-acid rain (b) between 2014 and 2008 |

2014年酸雨频率与2008年相比,共29站降低,恩施、巴东、利川3站降低超过50%,通山、五峰、建始等发生频率分别上升了17.8%、11.8%和11.7%,其中建始站自2010年开始酸雨频率保持为100%,即该站“逢雨必酸”,也是湖北省唯一一个酸雨频率保持为100%的站点;强酸雨频率全省站点无一例外均有所降低,兴山、嘉鱼2站强酸雨频率下降接近60%。酸雨频率降低主要体现在鄂西地区,尤其是三峡河谷、鄂西南及江汉平原地区,但鄂东局部地区酸雨频率却有所上升。

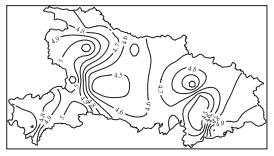

2.2 年均酸雨空间变化特征 2.2.1 降水pH值2007—2014年湖北省全省降水pH值平均为4.68,属于弱酸雨等级,32个酸雨监测站显示年均降水pH值在4.42(嘉鱼)至5.20(房县)之间,其中嘉鱼、秭归、江夏、宜昌、金沙、襄阳、武汉共7站pH值低于5.6,为强酸雨等级,其余25站属弱酸雨等级,强酸雨区域主要位于鄂西北北部及东部、鄂西南西部、三峡河谷地区、鄂东南西部及南部。整体而言,湖北省酸雨强度中部高于东、西部,具体分布情况见图 4。

|

图 4 2007—2014年湖北省酸雨平均pH值空间分布 Fig. 4 Spatial distribution of average pH values of acid rain of Hubei Province during 2007-2014 |

2007—2014年湖北省酸雨平均发生频率为69.5%,强酸雨发生频率为24.4%。酸雨频发区主要位于南部大部地区及鄂西北东部(图 5),低发区主要位于鄂西局部及鄂东北局部,建始站酸雨发生频率居于全省首位为94.2%,另有金沙站酸雨发生频率超过90%,其他站点除房县、来凤外均超过50%;强酸雨发生频率和酸雨发生频率分布型较为类似,同样呈现中部高东西低南部高北部低的分布型,金沙站强酸雨频率超过50%为全省强酸雨发生频率最高地,江夏、嘉鱼、秭归、宜昌等24站超过10%,建始、通山等6站不足10%。值得注意的是建始站,该站酸雨发生频率自2010年开始连续保持为100%,但是强酸雨发生频率较低,表明该地为酸雨高发区,但以弱酸雨为主。

|

图 5 2007—2014年湖北省酸雨(a)及强酸雨(b)发生频率空间分布 Fig. 5 Frequcency spatial distribution of acid rain (a) and severe acid rain (b) in Hubei Province during 2007-2014 |

降水电导率κ值能反映降水的洁净程度,即κ值越小降水杂质越少,湖北省2007—2014年年平均电导率为50.3 μs·cm-1,电导率呈现中部高东西低的分布型(图 6),高值区主要位于鄂西北东北部及鄂东北西部,孝感、谷城2站电导率高于90 μs·cm-1,建始站为67.0 μs·cm-1位于第三,另有洪湖、十堰等23站介于40~70 μs·cm-1,大悟、金沙等6站低于40%,其中神农架最低为27.3%,这与该地海拔高、绿地覆盖广、空气污染少等环境因素是密不可分的。

|

图 6 2007—2014年湖北省降水电导率空间分布 Fig. 6 The precipitation conductance distribution of Hubei Province during 2007-2014 |

由酸雨表征要素的逐月变化情况来看(图 7),湖北省酸雨强度1—7月逐渐加强,1月pH值为4.25,之后逐渐增大,至7月pH值达到最高为4.90,年内4—11月pH值保持在4.5以上,表明该阶段全省为弱酸雨等级,其余月份为强酸雨等级,降水pH值季节分布可以看出(图略),冬季强酸雨区域分布最广,除东西部小范围外全省大部地区pH值<4.5,夏季大部分pH值大于4.5;降水电导率逐月变化基本呈“U型”分布,1月出现最高值,7月出现最低值,且6—9月维持在50 μs·cm-1以下;酸雨发生频率各月均高于50%,和降水电导率变化趋势较为一致,最高、最低值分别出现在1月(83.7%)、7月(54.9%),响应于酸雨频率的变化,强酸雨发生频率最高、最低值同样分别出现在1月(44.6%)、7月(11.0%),且4—9月强酸雨频率均低于30%,夏季均低于15%。由酸雨逐月变化情况可以看出,湖北省酸雨强度夏弱冬强,发生频率夏少冬多,电导率夏低冬高。

|

图 7 2007—2014年湖北省酸雨逐月变化图 Fig. 7 onthly variation of acid rain in Hubei Province during 2007-2014 |

选取酸雨观测资料较长的武汉站和宜昌站作为湖北省东部和西部的代表站,从酸雨强度和酸雨κ值进行历史比较,反映湖北省酸雨变化状况。

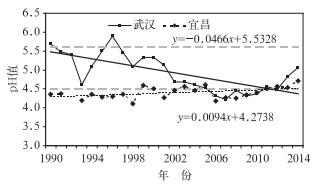

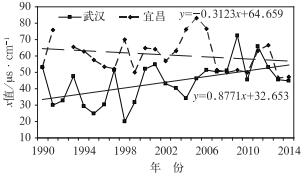

3.1 酸雨强度变化武汉站年均pH=4.86,为弱酸雨等级,年际变化阶段性特征明显(图 8)。2005年以前酸雨强度整体较弱,pH值均>4.5,1990年(pH=5.69)、1996年(pH=5.89) 为非酸雨,1996年为近24年来武汉降水酸性强度最弱年;2005年之后武汉酸雨强度趋于增加,2006—2012年7年间武汉站酸雨持续强酸雨等级,其中2007年(pH=4.22) 为武汉降水酸性强度最强年,之后出现逐渐减弱的趋势。

|

图 8 1990—2014年武汉站和宜昌站降水pH值强度年际变化 Fig. 8 Interannual variation of pH values of precipitation in Wuhan and Yichang during 1990-2014 |

宜昌站年均pH=4.40,为强酸雨等级,酸雨强度整体呈减弱的趋势,年际变化相对较为平稳。2011年以前宜昌站多数年份维持强酸雨水平,其中20世纪90年代1990—1998年期间pH值持续低于4.5,2011年开始酸雨等级保持为弱酸雨。与武汉站相比,除2005、2007、2009、2010、2012年强度略低于武汉站外,其余年份均高于武汉站。

2014年武汉站pH值为5.07,酸雨强度为2002年以来最低值;宜昌站pH值为4.71,酸雨强度为有记录以来最低值。整体而言,宜昌酸雨强度强于武汉。这是因为酸雨受地理环境、气象条件影响明显,宜昌处于山地丘陵地区,静风、逆温出现频率高,大气混合层高度低,造成扩散条件差,酸性气体不易扩散,张霞等(2007)就指出宜昌的大气环境和丰沛的云水资源不利于污染物的扩散和远距离输送,却有利于污染物与空气中水分子的充分结合,且酸雨观测点位于猇亭等重工业区的下风方向,而武汉地处鄂东沿江地区,地形开阔,风速大,逆温出现频率相对较小,故宜昌较武汉相比更容易出现酸雨污染。

3.2 降水κ值变化图 9为武汉和宜昌站降水κ值年际变化情况。武汉站年均κ值为39.1 μs·cm-1,近20多年来整体呈增加的趋势。2008年以前呈波动变化,κ值维持在60.00 μs·cm-1以下,最高值出现在2009年为72.4 μs·cm-1;宜昌站年均κ值为59.80 μs·cm-1,变化相对较为平稳,最高值出现在2005年为83.2 μs·cm-1。除2008、2009、2011年宜昌κ值略低于武汉外,其余年份均高于武汉,且在2007年之前两站κ值差异较大;其中武汉站2014年降水κ值为近10年来最低值,整体而言,宜昌降水污染程度重于武汉。

|

图 9 1990—2014年武汉站和宜昌站降水κ值年际变化 Fig. 9 Interannual variation of precipitation conductance in Wuhan and Yichang during 1990-2014 |

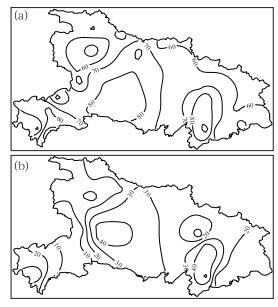

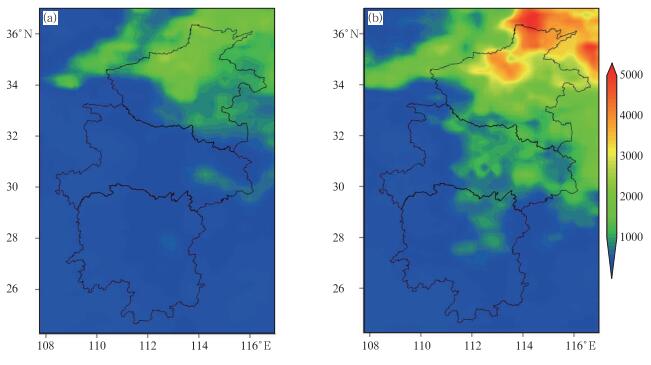

酸雨的形成是一个极其复杂的理化过程,与酸性前体物SO2、NOx等的排放有密切关系(王明星,1999)。依据环境卫星遥感监测反演对流层NO2垂直柱浓度分布结果显示(图 10),2003—2011年,中部三省NOx浓度显著增加,尤其是河南中北部、湖北中东部、湖南中北部等人口密集,工农业活动水平较高的地区。湖北上空的年均NOx含量分布范围呈现扩散加重趋势,从2003年仅武汉市区周边范围扩散到整个湖北中东部,鄂西北地区也大幅度上升。NO2柱浓度年平均值均值成倍增加,江汉平原、宜昌东部地区以及鄂东北地区平均含量与2003年相比增加2倍以上。除鄂西南地区含量变化不大外,其他地区增长在1~3倍。

|

图 10 2003年(a)和2011年(b)华中区域对流层NO2柱浓度分布(单位:1013分子·cm-2) Fig. 10 Tropospheric NO2 vertical column density of 2003 (a) and 2011 (b) over Central China (unit: 1013 molec·cm-2) |

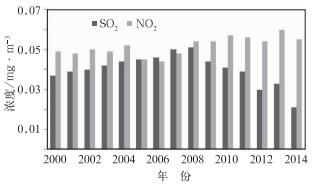

通过武汉城区2000年以来NO2、SO2浓度演变图可以看出(图 11),武汉市城区2000—2014年NO2浓度多高于SO2。整体而言,SO2呈减少趋势、NO2呈增加趋势。相关研究给出关于酸雨已开始由单纯的硫酸型向硫酸和硝酸混合型转变的结论(Tang et al, 2005; Liu et al, 2006),武汉地区SO2减少、NO2增加趋势也有可能导致酸雨类型逐渐从硫酸主导型向复合型转变。另外2008年以来NO2与SO2间浓度差值明显加大,但是总浓度值趋于减小,这也许是武汉地区近年来酸雨强度趋于减弱的原因之一。

|

图 11 2000—2014年武汉市污染物浓度逐年变化 Fig. 11 Variation of pollutant concentration in Wuhan during 2000-2014 |

另外值得注意的是,根据探空资料分析发现宜昌站1500 m高度处风速小于武汉站,这个高度通常被认为是大气中SO2及其衍生物平流所在高度(胡倬,1984),风速偏小不利于局地污染物扩散;且武汉站1500 m高度处风速呈略减少趋势(图略),而宜昌站则呈略增加趋势,这也可以从一定程度上解释武汉站酸雨强度、κ值增加而宜昌减小的原因。

5 结论(1) 湖北省降水酸性属于弱酸雨等级,酸雨强度呈现先增强后减弱的变化趋势,强酸雨区域主要位于三峡河谷地区于三峡河谷地区及鄂西部分地区、鄂东南西部及南部;酸雨频率呈波动下降趋势,强酸雨频率自2009年开始呈现明显减少趋势,酸雨频发区主要位于南部大部地区及鄂西北东部;年均电导率主要呈现中部高东西低的分布型;整体而言,湖北省酸雨2007年以来有趋于好转的态势,2014年酸雨强度、发生频率和电导率均为近8年来最低值。

(2) 湖北省4—11月酸雨强度为弱酸雨等级,酸雨频率低于80%,强酸雨频率低于32%,κ值维持在60 μs·cm-1以下,酸雨强度冬强夏弱,发生频率冬多夏少,电导率冬高夏低。

(3) 武汉为弱酸雨等级,2005年以后酸雨强度趋于增加,2006—2012年持续为强酸雨,电导率呈增加趋势;宜昌为强酸雨等级,但酸雨强度整体呈减弱趋势;宜昌酸雨强度、降水污染程度均高于武汉。

(4) 湖北上空NOx含量分布范围呈现扩散加重趋势,武汉地区SO2呈减少趋势、NO2呈增加趋势,这种变化有可能导致酸雨类型逐渐从硫酸主导型向复合型转变。

巴金, 2008. 中国地区酸雨的长期演变及时空分布特征分析[M]. 北京: 中国气象科学研究院, 8-22.

|

曹洪法, 舒俭民, 刘燕平, 等. 1993. 酸沉降对两广地区农作物、森林影响的经济损失//国家环境保护局. 大气污染防治技术研究. 北京: 科学出版社, 844-851.

|

丁国安, 徐晓斌, 房秀梅, 等, 1997. 中国酸雨现状及发展趋势[J]. 科学通报, 42(2): 169-173. |

丁国安, 徐晓斌, 王淑凤, 等, 2004. 中国气象局酸雨网基本资料数据集及初步分析[J]. 应用气象学报, 15(增刊): 85-94. |

杜光智, 黄晓华, 黄霞, 2003. 湖北省酸雨的时空分布规律及成因分析[J]. 长江流域资源与环境, 12(4): 378-381. |

侯青, 赵艳霞, 2009. 2007年中国区域性酸雨的若干特征[J]. 气候变化研究进展, 5(1): 7-11. |

胡倬, 1984. 酸雨的气象解释及可测性探讨[J]. 环境科学, 5(1): 73-76. |

廖洁, 朱志超, 侯祺棕, 2005. 武汉市酸雨分布规律及其成因分析[J]. 工业安全与环保, 31(3): 39-40. |

蒲维维, 于波, 赵秀娟, 等, 2012. 北京地区酸雨的天气影响要素及降水化学特征分析[J]. 气象科学, 32(5): 565-572. |

蒲维维, 张小玲, 徐敬, 等, 2010. 北京地区酸雨特征及影响因素[J]. 应用气象学报, 21(4): 464-472. DOI:10.11898/1001-7313.20100410 |

秦鹏, 杜尧东, 刘锦銮, 等, 2006. 广东省酸雨分布特征及其影响因素[J]. 热带气象学报, 22(3): 298-300. |

石春娥, 邱明燕, 张爱民, 等, 2010. 安徽省酸雨分布特征和发展趋势及影响因子[J]. 环境科学, 31(6): 1675-1681. |

孙根厚, 汤洁, 2013. 1992—2010年泰山地区酸雨变化特征及其趋势分析[J]. 气象, 39(3): 347-354. DOI:10.3969/2013jms.0024 |

汤洁, 徐晓斌, 巴金, 等, 2010a. 1992—2006年中国降水酸度的变化趋势[J]. 科学通报, 55(8): 705-712. |

汤洁, 徐晓斌, 杨志彪, 等, 2008. 电导率加和性质及其在酸雨观测数据质量评估中的应用[J]. 应用气象学报, 19(4): 385-392. DOI:10.11898/1001-7313.20080401 |

汤洁, 俞向明, 程红兵, 等, 2010b. 酸雨观测中pH测量负偏差来源[J]. 应用气象学报, 21(4): 458-463. |

王明星, 1999. 大气化学[M]. 北京: 气象出版社, 161-162.

|

吴洪颜, 濮梅娟, 商兆堂, 等, 2008. 江苏省2006年酸雨分布特征及其与气象条件的关系分析[J]. 气象科学, 28(5): 563-567. |

吴建明, 邹海波, 贺志明, 2012. 江西省酸雨变化特征及其与气象条件的关系[J]. 气象与减灾研究, 35(2): 45-50. |

徐梅, 祝青林, 王丽娜, 等, 2009. 京津地区酸雨变化特征及趋势分析[J]. 气象, 35(11): 78-83. DOI:10.7519/j.issn.1000-0526.2009.11.010 |

许杨, 杨宏青, 2008. 年初湖北省酸雨过程酸雨特征及成因[J]. 长江流域资源与环境, 17(1): 128-131. |

许杨, 杨宏青, 2010. 湖北省2008年酸雨特征及成因分析[J]. 环境科学与技术, 33(11): 97-101. |

张霞, 李兰, 魏静, 2007. 湖北西部城市酸雨特征及其与气象条件的关系[J]. 暴雨灾害, 26(2): 175-178. |

张新民, 柴发合, 王淑兰, 等, 2010. 中国酸雨研究现状[J]. 环境科学研究, 23(5): 527-532. |

赵艳霞, 侯青, 2008. 1993—2006年中国区域酸雨变化特征及成因分析[J]. 气象学报, 66(6): 1032-1042. DOI:10.11676/qxxb2008.092 |

中国气象局, 2005. 中国气象局酸雨观测业务规范[M]. 北京: 气象出版社, 4-24.

|

Bovensmann H, Burrows J P, Buchwitz M, et al, 1999. SCIAMACHY: Mission objectives and measurement modes[J]. J Atmos Sci, 56(2): 127-150. DOI:10.1175/1520-0469(1999)056<0127:SMOAMM>2.0.CO;2 |

Liu Junfeng, Song Zhiguang, Xu Tao, 2006. Study on ionic composition of rainwater at Guangzhou and the primary factors of rainwater acidity[J]. Chinese J Environ Sci (in Chinese), 27(1): 1998-2002. |

Ottar B. 1976. Organization of long range transport of air pollution monitoring in Europe//Dochinger L S, Seliga T A. Pennsylvania, lst Internat Symp Acid Precipitation and the Forest Eco System, 105-117.

|

Tang A H, Zhuang G S, Wang Y, et al, 2005. The chemistry of precipitation and its relation to aerosol in Beijing[J]. Atmos Environ, 39(19): 3397-3406. DOI:10.1016/j.atmosenv.2005.02.001 |

2016, Vol. 42

2016, Vol. 42