2. 中国气象科学研究院灾害天气国家重点实验室,北京 100081;

3. 北京大学,北京 100871;

4. 南京大学,南京 210093;

5. OU CAPS, Norman, OK 73072, USA;

6. 广东省气象台,广州 510080;

7. 江苏省气象台,南京 210008;

8. 江苏省气象科学研究所,南京 210008

2. State Key Laboratory of Severe Weather, Chinese Academy of Meteorological Sciences, Beijing 100081;

3. Peking University, Beijing 100871;

4. Nanjing University, Nanjing 210093;

5. OU CAPS, Norman, OK 73072, USA;

6. Guangdong Meteorological Observatory, Guangzhou 510080;

7. Jiangsu Meteorological Observatory, Nanjing 210008;

8. Jiangsu Institute of Meteorological Sciences, Nanjing 210008

2016年6月23日,江苏省盐城市阜宁县和射阳县发生由龙卷导致的特大灾害,导致99人死亡、800多人受伤,大量基础设施损毁;24—27日,中国气象局派出调查组赴江苏阜宁进行现场天气调查以确定导致此次特大灾害的天气成因、强度和灾害分布。龙卷是小概率事件,达到或者超过F4(EF4) 级的龙卷发生概率更低。全球每年大约发生2000多个龙卷。美国是龙卷发生频率最高的国家,每年可超过1200个,其中1950—2011年每年平均发生超过10个F4(EF4)和F5(EF5) 级的龙卷。范雯杰等(2015) 统计我国1961—2010年共记录到EF4级龙卷4次,未记录到EF5级龙卷;其中1969年8月29日EF4级龙卷导致河北霸县和天津市150人死亡,1977年4月16日湖北安陆等地EF3级龙卷造成118人死亡,1978年4月14日陕西省乾县EF3级龙卷造成84人死亡。

由于龙卷的时空尺度小,因此几乎没有气象观测站直接观测到龙卷,更不可能观测到龙卷中的最强风速以及风场水平分布;如果强龙卷直接袭击气象测站,其观测设备几乎肯定会被摧毁。对于发生在距离业务多普勒天气雷达站点100 km以内的超级单体龙卷,雷达通常能够观测到中气旋或者龙卷式涡旋特征(Tornadic Vortex Signature, TVS)结构,但由于雷达观测资料的时空分辨率等的制约,尚不能用这些观测估计地面风速来得到龙卷强度(Doswell et al, 2009);虽然美国车载移动多普勒天气雷达观测到了部分强龙卷个例的近地面风速分布,但目前与可预见的将来还不可能用其来对龙卷进行业务化观测。因此,现场天气调查仍是分析和确认龙卷和下击暴流等导致的灾害性大风强度和精细分布的最重要必需手段。通过航拍和现场拍摄灾情照片与视频、走访目击者等可以确定灾害的发生时间和地点、灾情、风向、灾害路径长度和宽度等,并可给出灾害持续时间、估计不同地点的最大风速和风灾级别。

Fujita于1971年提出了Fujita等级来估计龙卷、台风等的风速,现在美国已形成了比较完整规范的龙卷和下击暴流所致风灾强度等级和现场调查体系(Fujita et al, 1970; Fujita, 1974;1978;Bunting et al, 1993; Doswell, 2003; Doswell et al, 2009; Frelich et al,2012; Edwards et al, 2013; Atkins et al, 2014)。Fujita(1981) 总结了强对流风暴导致的龙卷大风、直线大风1和下击暴流2所致大风共三类灾害性大风的地面流场特征:龙卷灾害路径相对狭窄,通常导致辐合旋转性风场;而下击暴流所致大风通常是辐散的直线或者曲线型大风。Fujita(1981) 也指出,仅从地面灾害调查来看,有时很难区分是弱龙卷还是直线大风或者下击暴流所导致的大风灾害。

1直线大风不同于龙卷大风,指的是近地面气流无明显曲率,近似为直线。

2下击暴流指的是强对流天气系统中产生的局部性强下沉气流,到达地面后会产生辐散型或直线型的灾害性大风。按照尺度的不同,下击暴流分为微下击暴流和宏下击暴流。

我国从20世纪70年代起就有文献给出了龙卷风灾调查结果(辽宁丹东市气象台,1975;杨起华等,1978;林大强等,1984;刁秀广等,2014),但这些调查工作相对比较简单,只有时间、地点、路径宽度、灾害损失等部分情况;Meng等(2014) 给出了2012年7月21日北京特大暴雨期间发生的一次龙卷过程的详细调查结果;2015年6月1日下击暴流导致“东方之星”客轮翻沉使得442人遇难,中国气象局派出调查组赴事发长江两岸进行了现场天气调查(郑永光等,2016;Meng et al,2016),郑永光等(2016)和Meng等(2016) 分别基于现场调查结果给出了风灾的多尺度特征和风速估计;朱文剑等(2016) 详细分析了2015年10月4日“彩虹”台风龙卷的风灾特征和雷达资料特征。此外,我国也有较多关于龙卷气候特征、环境条件和雷达资料特征等的研究工作(俞小鼎等,2008;王毅等,2012;李改琴等,2014;周后福等,2014;范雯杰等,2015;郑媛媛等,2015;朱江山等,2015;Yao et al, 2015;陈元昭等, 2016;Xue et al, 2016;曾明剑等,2016)。但总体来看,我国对龙卷的研究还不够深入,如已有龙卷强度等级标准对我国的适用性、龙卷的生成和发展机制等,最近,郑永光等(2015) 对包括龙卷天气在内的强对流天气机理、监测和预报技术等进行了综述。

本文首先回顾国际上已有的风速等级标准,然后基于现场天气调查结果评估2016年江苏阜宁龙卷和2015年“东方之星”翻沉事件周边区域的风灾强度,从而进一步探讨这些等级标准存在的问题,并对未来工作进行展望,以加深对风灾强度等级估计的认识,为未来发展适合我国国情的风灾等级以及相关调查和评估工作提供参考。

1 风速等级如前所述,由于气象观测的局限性,目前很难直接对小尺度风灾的风速大小给出定量观测,因此,现场天气调查仍是目前确定小尺度风灾强度的主要手段。通过现场调查确定风灾强度可以满足公众和相关研究人员的了解风灾强度的需求,可以了解风速与建筑物结构性能的关系,并可以从气候角度了解和评估龙卷和下击暴流等导致的小尺度风灾给公众和基础设施所带来的风险。但由于通过灾害程度来评估风速存在较大不确定性,因此需要一定的等级来表征不同物体受灾程度所指示的风速范围。

1.1 蒲福风级最早的规范估计风速的等级是蒲福风级,又称为B等级,由英国人弗朗西斯·蒲福(Francis Beaufort)于1805年综合前人的工作成果,根据风对海面的影响程度而定出的风速等级,19世纪50年代蒲福风级应用于风对陆地物体的影响程度估计。蒲福风级也是我国日常天气预报中使用的风速等级。最初的蒲福风级总共13个等级,为0~12级;12级风速为32.7~36.9 m·s-1。1946年,蒲福风级扩展为18个等级,最大为17级(56.1~61.2 m·s-1),但13~17级主要用于估计热带气旋风速。

蒲福风级与风速有以下经验关系:

| $ v=0.836\text{ }{{B}^{3/2}} $ |

式中,v为地面10 m风速,单位m·s-1; B为蒲福风级。

1.2 T等级T等级又称为TORRO等级,由蒲福风级扩展而来,是英国人G. Terence Meaden于1972—1975年设计,专门用来评估龙卷强度的风速等级,但T等级也可以用于任何风速估计(Elsom et al,2001),包括下击暴流、热带气旋、温带气旋等。T等级主要应用于英国和部分欧洲国家。目前的T等级将风速共划分为11个级别,分别为T0至T10;不过,T等级是开放的,未来也可能会根据需要增加新的级别。T0风速为蒲福风级8级,平均为18.9 m·s-1(蒲福8级风速范围为17.2~20.7 m·s-1);T10风速为121~134 m·s-1;两个级别之间的平均风速差为12 m·s-1。

T等级与风速和蒲福风级分别有以下关系:

| $ \begin{align} &v=2.365\text{ }{{\left(T\text{ }+4 \right)}^{3/2}} \\ &T\text{ }=B/2-4 \\ \end{align} $ |

式中,v为地面10 m处3 s平均阵风风速,单位m·s-1; T为T等级; B为蒲福风级。

1.3 F等级Fujita在美国(Fujita et al, 1970) 开创性地开展了现场天气调查工作,他通过1968—1970年的龙卷观测试验于1971年提出了藤田(Fujita)等级(Fujita, 1971),又称为藤田-皮尔森(Fujita-Pearson)等级或者F等级,用来估计龙卷和台风等导致的风灾强度。20世纪70年代初,F等级被美国天气局采用作为估计龙卷强度的官方标准。需要指出的是,Fujita(1971) 也基于龙卷影响面积提出了从小到大不同尺度龙卷的划分标准,并根据龙卷强度和尺度来综合判定龙卷的致灾性。F等级和T等级两者是分别独立提出的用于估计龙卷强度的风速等级。F等级在除了英国以外的世界各地得到了广泛使用。

Fujita(1971) 最初提出的F等级共有13个级别,分别为0至12级。F0起始风速为18 m·s-1(蒲福风级8级),F1起始风速为33 m·s-1(蒲福风级12级),F12起始风速为声速330 m·s-1(1马赫);两个级别之间的平均风速差为21 m·s-1。目前,仅F0~F5级用于龙卷、下击暴流等导致的风灾强度估计。从理论上分析,龙卷导致的最大极端地面风速可以达到或者可能超过F5级(Fiedler et al, 1986;Fiedler, 1998),但目前尚没有实际地面观测来证实,不过多普勒天气雷达观测到一些强龙卷个例距地面100 m高度以下的最大风速可超过120 m·s-1,可达140 m·s-1 (Bluestein et al, 1993;Wurman et al, 2007)。

F等级与蒲福风级、马赫数3的关系如图 1。F等级与风速有以下关系:

| $ v=6.3{{\left(F+2 \right)}^{3/2}} $ |

|

图 1 F等级与蒲福风级、马赫数关系曲线(Fujita, 1971) Fig. 1 Relationship of F-scale with Beaufort wind scale and Mach number (Adapted from Fujita, 1971) |

3马赫数是流体力学中表示物体速度与声速的比值,是一个无量纲数。1马赫即为1倍音速。

式中,v为地面10 m最快1/4 mile(约400 m, 1 mile≈1.6 km)平均风速4,单位m·s-1;F为F等级。

4Fujita (1971) 在F等级中定义的风速指的是“最快1/4 mile(约400 m)”平均风速。对于风速60 mph (26.7 m·s-1,1 mph=mile·h-1),“最快1/4 mile”平均风速对应于15 s平均值;对于风速200 mph (88.9 m·s-1),“最快1/4 mile”平均风速对应于4.5 s平均值。美国的标准地面风速指的是1 min平均值,而我国一般指的是2 min平均值。

T等级与F等级有近似两倍的关系(Dotzek et al, 2003; Meaden et al, 2007; Feuerstein et al, 2011),被Meaden称为TF等级(Meaden, 2004),即:

| $ T\text{ }=\text{ }F\times 2 $ |

式中,T为T等级,F为F等级。

综合Fujita(1971;1981) 工作,确定风速F等级的标准如表 1。对于龙卷而言,F0和F1级龙卷属于相对较弱的龙卷;F2至F3级龙卷则属于强(strong)龙卷;F4和F5级龙卷则属于猛烈(violent)龙卷;而F3~F5级龙卷又属于强烈(intense)龙卷,F2~F5级龙卷又称为有重大影响的(significant)龙卷。需要指出的是,美国在灾害调查发现的沥青路面被剥掉(scouring)这一灾害现象(Doswell, 2003) 通常被认为是至少F2级龙卷的灾害标识,但在F等级中并未列出。

|

|

表 1 F等级风速标准 Table 1 Fujita wind speed scale |

5Fujita于1971年提出的F等级中把“树木树叶被剥光和被剥皮”列为F4级,但Fujita 在1981年发表的论文中把此灾害标识列为F5级。T等级则把树木被剥皮的不同程度分别确定为T7~T11级(大致为F3~F5级)(Feuerstein et al, 2011)。

1.4 EF等级虽然F等级得到了广泛应用,但使用F等级进行风速估计也存在很多问题。比如F等级没有进行过校准,尤其对F3~F5级的龙卷风速存在明显的高估(Doswell et al,2009)、低等级的龙卷风速存在低估,无法估计没有灾害标识物(DI)区域(比如空旷地带)的致灾风速等级,主要的DI是结构良好的框架房屋等。因此,美国得克萨斯技术大学(TTU)风科学和工程中心(Wind Science and Engineering Center)联合多个部门专家从2000年起对F等级进行修订,称为改进的藤田等级,又称为EF等级(表 2)。

|

|

表 2 F等级与EF等级风速对比 Table 2 Comparison of F-scale and EF-scale wind speeds |

EF等级主要调整了F等级每一级别龙卷所对应的风速上下限,并采用了28类DI,且每一类DI给出了多个灾害等级(DoD);DI 4(双倍宽的结构房屋)的灾害等级最多,有12个DoD;DI 25和26(通讯塔、路灯杆和电线杆等)的DoD最少,只有3个DoD (Wind Science and Engineering Center, 2006)。EF等级的DI以各类不同建筑结构的房屋或建筑物为主,共有23类;树木划分为硬木(hard wood,又叫做阔叶木)和软木(soft wood,又叫做针叶木)两类DI;其他DI还包括电线杆、电力线铁塔、通讯铁塔等。EF等级中去除了F等级中有关飞射物的DI,也未把沥青路面被剥掉这一灾害现象列为DI和DoD。还与F等级不同的是,EF等级中的风速为地面10 m处3 s平均阵风风速。

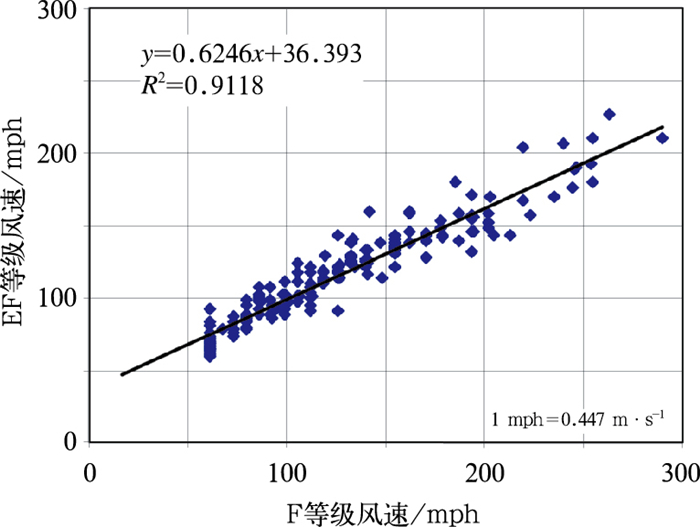

不同于B等级、T等级和F等级,EF等级是完全基于灾害程度确定的风速等级,其不同的级别与风速没有明确的数学关系式,且不同级别风速和灾害标识物DoD的关系只是经验性的,并非是客观的,尤其对于高等级的风速估计(Wind Science and Engineering Center, 2006)。虽然EF等级是对F等级的改进,但EF等级估计的风速与F等级估计的风速依然具有很好的线性相关关系,如图 2(Wind Science and Engineering Center, 2006)。

|

图 2 F等级与EF等级风速相关曲线(Wind Science and Engineering Center, 2006) Fig. 2 Correlation between F-scale and EF-scale wind speeds (Adapted from Wind Science and Engineering Center, 2006) |

2007年美国官方开始采用EF等级标准,目前已有加拿大(Sills et al, 2014)、法国、日本等国也采用了该等级标准,并根据当地的DI对其进行了修正。由于EF等级具有如此多的DI,每一类DI又有多个DoD,因此范雯杰等(2015) 对EF等级的DI和DoD进行了归纳和总结,给出了一个简化的EF等级标准。但需要说明的是,范雯杰等(2015) 把Wind Science and Engineering Center未列入EF等级标准的F等级DI(如飞射物)列入了其归纳简化的EF等级标准中。

1.5 S等级萨菲尔-辛普森(Saffir-Simpson)飓风风速等级,又称为S或者SS等级,是专门用来估计飓风风速的等级。S等级于1971年开始提出,1974年后在美国得到广泛应用;最近的修订是在2012年。S等级不同于我国的热带气旋等级,其使用的是1 min平均风速(我国热带气旋等级采用的是2 min平均风速),共有5个等级,分别为1到5级,1级最弱,5级最强;S1级风速为33~42.5 m·s-1,与我国的台风级热带气旋风速阈值标准相当,其起始风速与F1级相同;S5级风速不低于70 m·s-1,其起始风速与F3级相同,接近EF4级,大大高于我国的超强台风级热带气旋风速阈值标准(51 m·s-1,蒲福风级16级)。

S等级与风速有以下近似关系:

| $ v\approx 1.825\text{ }{{\left(S\text{ }+\text{ }6 \right)}^{3/2}} $ |

式中,v为地面10 m处1 min平均风速,单位m·s-1;S为S等级。

2 F和EF等级估计实例如前所述,2015年6月1日由下击暴流导致的“东方之星”翻沉事件(郑永光等,2016;Meng et al, 2016)和2016年6月23日阜宁严重龙卷灾害都造成了巨大的社会影响,都有翔实的现场调查资料;由于F等级目前仍是最为广泛被用来估计下击暴流、龙卷等的风速等级,而EF等级虽然尚未得到广泛采用,但其是对F等级的改进,因此本文主要采用F等级和EF等级两种标准来对这两个典型实例进行强度等级估计,同时也将辅以已有文献中部分实例图片进行补充说明。对比分析这两种等级标准的估计结果还可以进一步展示它们之间的具体差异。此外,由于T等级与F等级有近似两倍的关系,因此估计得到了F等级,也就近似确定了T等级。

2.1 现场调查概况中国气象局调查组赴湖北监利(郑永光等,2016;Meng et al, 2016)和江苏阜宁都携带了智能手机(具有照相、录像、地图、指南针、GPS定位等功能)、相机、GPS定位仪和无线网络通信等装备,在现场拍摄调查的同时与周边居民进行了交流调查,并使用无人机对现场进行了航拍。

“东方之星”客轮翻沉事发江段东岸为湖北省监利县,西岸为湖南省华容县;该江段周边陆地区域包括农田和滩涂,植被种类较多。整个调查过程发现主要风灾地点19处,但除顺星村(风灾路径长度约1200 m、宽度约300 m)外的其他地点的受灾面积(不超过4×104 m2)都较小。这次调查使用了无人机仅对老台深水码头和四台村养猪场附近树林等部分受灾地点进行了航拍(郑永光等,2016)。

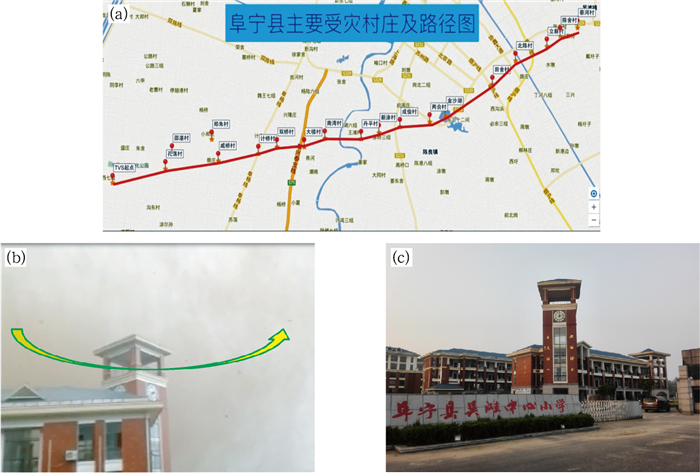

2016年6月23日阜宁龙卷灾害区域(图 3a)东西方向长度超过30 km,最大宽度约4 km,最窄约500 m,远远超过2015年6月1日“东方之星”客轮翻沉事件周边区域的受灾面积。阜宁受灾区域大部为农村,也有几个工厂受灾;灾区人烟较稠密,河网密布;受灾房屋多为砖木结构(屋墙为砖砌、屋顶为木材所制梁和檩),少部分受灾房屋为水泥砖砌和混凝土预制楼板结构;受灾树木多为杨树。这次调查使用了多架无人机对阜宁整个受灾区域进行了全面航拍。

|

图 3 阜宁龙卷灾害路径(a)、阜宁县吴滩中心小学教师手机拍摄的龙卷漏斗云视频截图(图中箭头表示龙卷旋转方向)(b)和调查组拍摄的阜宁县吴滩中心小学(c) Fig. 3 Damage track (a), tornado tuba cloud photo taken by one teacher in Wutan Primary School (b) and photo of Wutan Primary School (c) |

在阜宁灾害调查过程中,调查组在阜宁县吴滩中心小学(图 3b和3c)发现了该学校多位教师用手机拍摄的漏斗云视频(图 3b),视频中可以清晰看到旋转的漏斗云和正在空中旋转的被卷到空中的地面物体碎片(图 3b中灰色小块状分布即为碎片)。结合该视频和江苏盐城新一代多普勒雷达径向速度资料分析的中气旋和TVS结构(张小玲等,2016),可以完全确定这次灾害由超级单体龙卷造成。这是因为根据美国气象学会2013年修订的龙卷定义就是“从积状云下垂伸展至地面的强烈旋转空气柱,且经常可看到漏斗状云和/或地面旋转的碎片/沙尘”(American Meteorological Society,2013)。但需要说明的是,由于该龙卷漏斗云尺度较大,吴滩中心小学教师拍摄的视频不可能给出类似2015年10月4日广东“彩虹”台风龙卷视频(朱文剑等,2016) 的漏斗云全貌。

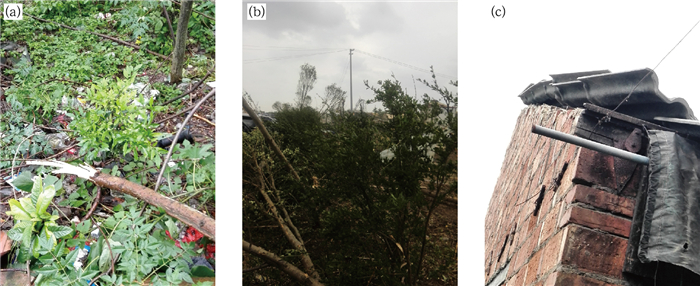

2.2 F和EF等级估计F0和EF0级风速会导致轻度破坏(表 1和表 2),通常会导致树枝折断(图 4a和4b),一般不会对结实的房屋导致明显的损坏。对于屋顶的屋瓦被大风吹动,但未被完全吹离原位置(图 4c),属于F0级灾害(Feuerstein et al, 2011),但未达到EF0级;这是因为EF0的起始风速较F0级高的缘故。但如果少量(少于20%)屋瓦被吹离原位置或者掉落地面,则为F1级和EF0级灾害。

|

图 4 F0或者EF0级灾害(a)湖南岳阳顺星村树枝折断;(b)江苏阜宁计桥村树枝折断;(c)湖北监利四台村被大风吹动的屋瓦 (其中图a和c为2015年6月1日灾害;图b为2016年6月23日灾害;图a和b都为F0和EF0级灾害,图c为F0级灾害,但不是EF0级灾害) Fig. 4 F0 or EF0 damage(a) broken tree branches at Shunxing Village, Yueyang County, Hunan Province; (b) broken tree branches at Jiqiao Village, Funing County, Jiangsu Province; (c) slightly displaced tiles at Sitai Village, Jianli County, Hubei Province (Figs.a and b occurred on 1 June 2015, and Fig.b occurred on 23 June 2016. Figs.a and b belong to F0 and EF0 damage; and Fig.c belongs to F0 damage, but it is not EF0 damage) |

F1和EF1级灾害属于中等程度破坏。一些树被连根拔起或者折断、屋顶的屋瓦被刮掉都属于F1级灾害(图 5)。软木类树木(松树、杨树、杉树、柏树等)折断和硬木类(橡树、枫树、桦树、白蜡树)树木被连根拔起属于EF1级灾害,如2015年6月1日湖北监利四台村附近水渠两侧(图 5a)和顺星村附近(图略)杨树折断、2016年6月23日江苏阜宁板湖文化公园附近村庄杨树折断(图 5b)。不少于20%屋顶屋瓦被刮掉属于F1级和EF1级灾害,如图 5c和5d中为2016年6月23日阜宁龙卷所致;而在2015年6月1日长江监利段两岸村庄中发现部分房屋的少量屋瓦(图略)被吹掉,未超过20%,因此这些房屋灾害等级估计为F1级,未达到EF1级。

|

图 5 F1和EF1级灾害(a)湖北监利四台村附近水渠两侧杨树;(b)江苏阜宁板湖文化公园附近村庄杨树;(c)江苏阜宁王滩村房屋屋瓦被刮掉;(d)江苏阜宁计桥村房屋屋瓦被刮掉(无人机拍摄) (图a为2015年6月1日灾害;图b、c和d为2016年6月23日灾害) Fig. 5 F1 and EF1 damage(a) snapped aspens at Sitai Village, Jianli County, Hubei Province; (b) snapped aspens near Banhu Cultural Park, Funing County, Jiangsu Province; (c) completely untiled roofs at Wangtan Village, Funing County, Jiangsu Province; (d) partially untiled roofs at Jiqiao Village, Funing County, Jiangsu Province (Fig.a occurred on 1 June 2015, and Figs.b, c and d on 23 June 2016) |

F2和EF2级灾害属于相当大的破坏,主要灾害标识为刮走房屋的屋顶或者折断大树(图 6)。图 6a房屋右侧部分的屋顶被刮掉,既为F2级又为EF2级灾害。从F等级来看,森林中大多数树木被连根拔起或者折断或者夷平为F3级,图 6b和6c符合这个标准;但从EF等级的DI和DoD标准来看,使得软木类树木折断的3 s平均风速下限为88 mph(39 m·s-1),属于EF1级;上限为128 mph(57 m·s-1),则属于EF2级。使得硬木类树木折断的3 s平均风速下限为93 mph(41 m·s-1),仍属于EF1级;上限为134 mph(59 m·s-1),属于EF2级。因此,必须是较多的较大树木折断才可能估计较高的风速,才能够达到EF2级灾害强度(图 6b和6c)。

|

图 6 江苏阜宁2016年6月23日F2或EF2级灾害 (a)王滩村被部分刮掉屋顶以及掀掉屋瓦的房屋;(b)王滩村被大风吹断的大树;(c)板湖附近被大风吹断的大杨树 Fig. 6 F2 or EF2 damage on 23 June 2016 in Funing County, Jiangsu Province (a) roof structure partly destroyed at Wangtan Village; (b) snapped large aspens at Wangtan Village; (c) snapped large aspens near Banhu Village |

F3和EF3级灾害属于严重破坏,主要的灾害标识是结构良好的房屋屋顶被刮走和部分墙壁倒塌。图 7a和7b为被龙卷损毁的计桥幼儿园,图 7c为王滩村附近损毁的房屋,从中可以看到屋顶被完全刮走,第三层部分墙壁倒塌,符合F3和EF3级灾害标识特征。但需要指出的是,图 7a、7b和7c中的房屋建筑结构比美国结构良好的房屋(EF等级中的DI 2) 更结实,因此,致灾风速应当属于EF3级风速范围的高端。图 7d为王滩村完全倒塌的房屋,属于砖木结构,但砖砌的屋墙未使用水泥,因此不如美国使用了水泥和砖砌墙的结构良好的房屋结实。美国结构良好的房屋完全倒塌属于F4和EF4级灾害标识,但根据Fujita于1992年提出的F等级估计矩阵(Fujita, 1992),应当降低一个F级别,因此图 7d中灾害应估计为F3和EF3级强度。通讯塔和电力线塔(图 7e和7f)未归入F等级灾害标识;但从EF等级来看,完全倒塌的通讯塔或者电力线塔为EF3级强度;对于T等级,这属于T6级强度,相当于F3级强度(Feuerstein et al, 2011)。从图 7e和7f还可以看到,倒塌的通讯塔和电力线塔都有明显的扭曲。图 7g为北陈村附近被破坏的厂房,从EF等级标准来看,属于DI 21的DoD 7,为EF3级强度。阜宁龙卷灾害调查也发现北陈村部分树木树叶被剥光和被剥皮的现象,从F等级来看,树木树叶被剥光和被剥皮(图 7h)属于F5级,但从EF等级的风速标准来估计则仅为EF3级;对于T等级,这属于T8~T9级强度,相当于F4级强度(Feuerstein et al, 2011)。但需要说明的是,图 7h中的树木只是上半部树皮部分被剥掉,并非整棵树完全被剥光。

|

图 7 江苏阜宁2016年6月23日F3或EF3级灾害 (a)计桥村幼儿园(手机拍摄);(b)同图a,但为无人机航拍;(c)王滩村损毁的房屋;(d)王滩村完全倒塌的房屋;(e)计桥村扭曲倒塌的通信塔;(f)丹平村扭曲倒塌的电力塔(无人机航拍);(g)北陈村附近被损坏的厂房(无人机航拍);(h)北陈村树叶被剥光和被剥皮的树木 Fig. 7 F3 or EF3 damage on 23 June 2016 in Funing County, Jiangsu Province (a) partly destroyed kindergarten at Jiqiao Village (taken by a cell phone); (b) same as Fig.a, but taken by a drone; (c) partly destroyed house at Wangtan Village; (d) completely destroyed houses at Wangtan Village; (e) twisted and collapsed free-standing truss tower at Jiqiao Village; (f) twisted and collapsed metal truss tower at Danping Village (taken by a drone); (g) destroyed industrial facilities at Beichen Village (taken by a drone); (h) debarked aspens at Beichen Village |

F4和EF4级灾害为摧毁性破坏,主要灾害标识是整个结构良好的房屋被夷平成为碎片。如前所述,由于多数阜宁灾区的受灾房屋结构不如美国结构良好的房屋结实,因此阜宁灾区中被龙卷夷平的房屋多数应被评估为F3级和EF3级灾害。但阜宁也有多座水泥砖砌和混凝土预制楼板结构二层房屋(图 8a和8b)的顶层完全被毁,这种房屋的墙体中并使用了较细的钢筋加固(图 8b),外墙体加贴了瓷砖,是类似美国的二层Townhouse(EF等级中的DI 5) 的结构,但由于阜宁的房屋未使用木质结构,因此应比后者更结实;这类阜宁的房屋也有点类似美国的初中或者高中学校的二层教学楼结构(EF等级中的DI 16),但房屋长度比DI 16小得多,估计结实程度略差。根据EF等级中DI 5和DI 16中,顶层完全坍塌和损毁的DoD风速为133~186 mph(59~83 m·s-1),估计导致图 8a和8b灾害的风速为170~175 mph(75~78 m·s-1)左右,为EF4级。使用加拿大补充的EF等级的C-3(砖和/或石结构教堂)和C-4(结实的砖石房屋)DI的DoD标准(Sills et al, 2014) 来估计图 8a和8b也为EF4级灾害。图 8c为法国一次龙卷导致的类似图 8a和8b房屋结构的F4级灾害(Feuerstein et al, 2011) 实况,从中可看到该房屋使用了木质结构,因此其并不比图 8a和8b中使用水泥预制板的房屋更结实。图 8d为阜宁蔡河村完全倒塌的水塔,其结构为水泥砖砌和外立面全部涂抹水泥,并使用了细钢筋加固,因此判断该水塔应该与美国结构良好的房屋结实程度相近,因此也估计其为F4级和EF4级灾害。图 8e为在北陈村发现的被龙卷抛出400~500 m左右空集装箱,重约1~2 t,具有明显的扭转痕迹,如此大的飞射物为F4(甚至F5级)(Doswell, 2003)和T8级灾害(Feuerstein et al, 2011),但如1.4部分所述,由于工程人员难以估计此类灾害的风速,这未被归入EF等级灾害标识(Wind Science and Engineering Center, 2006),所以不能用来估计EF级别。

|

图 8 F4或EF4级灾害(其中图a、b、d和e为2016年6月23日江苏阜宁灾害) (a)立新村受灾二层房屋;(b)立新村另一受灾二层房屋;(c)2008年8月3日法国一次龙卷导致的F4级灾害(Feuerstein et al, 2011);(d)蔡河村损毁的水塔;(e)北陈村发现的被龙卷抛出400~500 m左右的空集装箱 Fig. 8 F4 or EF4 damage (Figs a, b, d, and e occurred on 23 June 2016 in Funing County, Jiangsu Province) (a) top-story collapsed two-story house at Lixin Village (taken by a cell phone); (b) same as Fig.a, but for another two-story house; (c) F4 damage caused by a tornado on 3 August 2008 in France (Feuerstein et al, 2011); (d) completely destroyed water tower at Caihe Village; (e) twisted empty container thrown over 400-500 m away at Beichen Village |

如前所述,我国尚未记录到F5或者EF5级龙卷,因此无法给出我国的相应实例。F5或者EF5级灾害标识主要是结实的框架结构房屋被从地基彻底吹走(图 9a);导致图 9a灾害的龙卷发生在1999年5月3日美国Oklahoma州,移动多普勒雷达观测到距离地面32 m高度的最大风速可达135 ± 5 m·s-1(Wurman et al, 2007)。从F等级来看,美国的评级实践中通常把完全被剥光树皮的树木(图 9b)作为F5级的灾害标识(Feuerstein et al, 2011),但从EF等级来看,则仅为EF3级;对于T等级,则属于T10~T11级强度(Feuerstein et al, 2011)。

|

图 9 F5或EF5级灾害(取自Feuerstein et al, 2011) (a)1999年5月3日美国Oklahoma州Moore龙卷导致的仅剩地基的房屋;(b)完全被剥皮的树木 Fig. 9 F5 or EF5 damage (Feuerstein et al, 2011) (a) buildings blown away from foundation, seen on 3 May 1999 in Oklahoma State of the United States; (b) completely debarked solitaire tree ruins |

调查组在阜宁现场调查过程中还发现了一些龙卷导致的难以置信现象,这些现象目前尚不能根据已有的风速等级标准进行评级或者估计风速。比如在调查过程中,调查组询问阜宁吴滩镇救灾负责人得知,有一根水泥制的电线杆被龙卷拔出,被卷走不知下落,这种现象在美国的强龙卷灾害现场调查中也曾发现过(Doswell, 2003);在北陈村调查时发现有一段电力线在强风的作用下由拇指粗紧密缠绕状态变成蓬松的缠绕状态(图 10a);大楼村多棵杨树的树干在龙卷强风及其切变作用下变成了蓬松的片状状态(图 10b);立新村(该村有如图 8a和8b多座二层水泥砖砌楼房的顶层完全被毁,评估为EF4级灾害)停在河道里的水泥制小船被大风吹翻倒扣在河岸边(图 10c),这可能表明龙卷导致的贴近地面层的风速也非常高,也可能与龙卷风暴中的气压低、上升运动强相关,这似乎与美国龙卷灾害调查中发现的沥青路面被剥掉这种现象的形成机制类似(Doswell, 2003)。1764年的德国Woldegk F5级龙卷把一个仅突出地面0.3 m高的橡树树桩完全拔了出来(Feuerstein et al, 2011)。2011年4月27日美国龙卷大爆发期间,发生在Mississippi州Philadelphia附近的一个EF5级龙卷不仅把大片路面剥掉,更是剥掉了多块深度达0.5 m的草地(Knupp et al, 2014)。

|

图 10 江苏阜宁2016年6月23日龙卷导致的难以置信现象 (a)北陈村被强风导致的蓬松状电线;(b)大楼村呈片状的杨树主干;(c)立新村被强风吹到河岸倒扣的水泥制小船 Fig. 10 Incredible damage on 23 June 2016 in Funing County, Jiangsu Province (a) fluffy electric line caused by violent winds at Beichen Village; (b) flaked aspen trunk at Dalou Village; (c) completely capsized cement boat thrown from water to a bank at Lixin Village |

需要指出的是,在对阜宁龙卷进行灾害调查的过程中,调查组发现了大量被扭曲呈麻花状的树木和彩钢板残骸、一座信号塔(图 7e)和多座电力塔(图 7f),其旋转性风场特征已不仅仅体现在多个灾害指示物所组成的整体倒伏或损毁方向,而是集中展现于灾害物个体的受损情况,其旋转之强烈在国内龙卷风灾调查中亦十分罕见。

3 讨论和展望如前所述,要估计龙卷、下击暴流等导致的大风风速等级,由于直接测量这些小尺度风速不具有可行性,因此需要详细的地面现场调查资料来进行分析受灾房屋的结构、树木的状况和灾害程度等,从而估计最大可能风速。虽然蒲福风级、F等级、T等级与风速有明确的数学关系,而EF等级与风速没有明确的数学关系,但在实践中,由于缺少龙卷和下击暴流等的直接测风数据,因此基于灾害程度来估计这些风灾的强度等级是必不可少的。需要强调的是,既然是根据灾害程度进行估计,必然存在不确定性,而且由于建筑结构和植被等不同灾害标识物的差异和致灾机制的复杂性,这种不确定性还可能会比较大。因此,虽然F等级、T等级和EF等级中不同级别的风速范围并没有重叠,其精确度看似为1 mph或者1 m·s-1,但实践中对风速的估计误差是要远大于这个数值。Fujita在1992年就已经意识到不同的建筑物结构,导致其相同程度损坏的风速是不同的,因此Fujita提出了一个共有6级的基于灾害程度的F等级,加以配合建筑物结构的结实程度来估计风灾的F等级(Fujita, 1992)。Frelich等(2012) 也明确指出EF等级中关于树木灾害的DoD并不能完全满足风灾强度等级估计需要,实际工作中需要综合更多的树木本身和环境等因素来进行评估判断。

由于蒲福风级、F等级、T等级与风速的3/2方的线性关系并没有明确的物理含义,因此Dotzek(2009) 提出了一个新的风速等级——E等级。E等级由具有明确物理含义的质量通量密度、能量密度(压力)或者能量通量密度导出(Dotzek,2009)。但如前所述,基于灾害程度的风速估计必然存在较大误差,因此即使采用E等级,其估计误差同样不会比其他等级标准的估计减小。目前,E等级尚未得到实际应用。

虽然EF5级风速范围显著低于F等级中的F5级,但Doswell等(2009) 根据移动雷达测得的距地表 100 m内的最大龙卷风速达到或者超过140 m·s-1这一事实,认为强龙卷会有可能产生F5级上限142 m·s-1这样的极端地面风速。在美国的龙卷等级评估实践中,确实也会根据移动雷达测得的风速来调整龙卷的EF等级,比如美国Oklahoma州El Reno/Piedmont 2011年5月24日龙卷强度的估计(Edwards et al, 2013)。未来如何更好地使用雷达资料来客观估计龙卷强度,仍将是一个难题。

虽然EF等级已经具有较多种类的灾害标识物和灾害等级,但由于不同国家的建筑物结构不同,还有一些灾害标识用来估计风速存在困难,比如大的抛射物、水泥电线杆、电力线、水塔等这些灾害标识物并未列入EF等级中,因此EF等级还需要不同的国家根据具体情况进行修改补充完善,增加具有代表性的灾害标识物,比如加拿大(Sills et al, 2014) 就对其进行了补充。因此,我国气象部门也需要联合多个专业部门在已有风速等级基础上制定适合我国国情的风速等级标准。

Doswell等(2009) 提出估计龙卷强度的等级标准要具有广泛应用性、准确性和一致性。广泛应用性能够保证在世界上任一个国家都能适用,因此需要不同国家工程和气象专家的广泛参与;准确性是保证强度估计可靠性的基础,因此需要等级标准增加客观性、减少经验性,但这也是最难于实现的任务;一致性能够使得能够对龙卷强度进行气候特征、长时期变化分析,也使得发生在不同国家或者地区的龙卷能够进行强度对比。但由于灾害标识物的差异性和致灾机制的复杂性,这些要求都会使得龙卷强度等级标准是一个非常复杂的系统,因此其本身就可能不具有便利性、简捷性等特点以方便具体实施,但我们可以制作简单方便的软件系统或者手机APP软件,以用于具体评估过程中,从而提高可操作性。

通常人们用最大强度来表示下击暴流或者龙卷的强度,并未使用平均强度,例如前文评估2016年6月23日阜宁龙卷强度为EF4级,表示其达到的最大强度为EF4级,但事实上其造成更多的灾害为EF1、EF2或者EF3级(图 5、图 6和图 7)。人们也已经意识到下击暴流或者龙卷的强度仅是其致灾性的一个方面(Forbes et al, 2001),比如Fujita(1971) 就综合考虑龙卷的强度和尺度来评估龙卷的致灾性,核电厂厂址选择的龙卷评估(国家核安全局,1991)、Thompson等(1998)和Agee等(2014) 设计的龙卷灾害指数都是既考虑了龙卷强度又考虑了路径长度和宽度。事实上,下击暴流或者龙卷的持续时间和移速不同,其致灾性也不同。因此,基于翔实的现场调查和无人机航拍资料,下一步还需要对2016年6月23日阜宁龙卷导致的灾害进行更详细的评估,给出每一个受灾点的灾害等级,从而给出阜宁龙卷的强度空间分布特征,并评估其总体致灾性。

通常超级单体龙卷强度较强(Davies-Jones et al, 2001; Agee et al, 2009; Bluestein, 2013),而下击暴流最大强度仅可达F3级(Fujita et al, 1981)。已有较多文献(如Fujita, 1978; Forbes et al, 1983; Wakimoto, 1983; Kessinger et al, 1988; Forbes et al, 2001; Davies-Jones et al, 2001; Wilson et al, 2001; Bluestein et al, 2003; Atkins et al, 2005; Trapp et al, 2005; Agee et al, 2009) 给出了下击暴流和龙卷同时导致灾害的个例或者气候分布特征。Fujita(1978) 在美国一次大范围龙卷和下击暴流过程现场调查中发现了10个下击暴流、17个微下击暴流和18个龙卷。因此,龙卷灾害经常同时伴随下击暴流灾害,从而我们也需要进一步分析阜宁龙卷中是否存在下击暴流灾害及其灾害强度。

与下击暴流显著不同的是,龙卷旋转性非常强,中心气压低,与环境之间的气压梯度大,水平风速大,垂直上升运动也非常强(与水平风速同量级),风水平切变大;而且龙卷中会产生多个抽吸涡旋(Fujita, 1981),而抽吸涡旋的风速可达母体涡旋的1.3~2倍(Fiedler et al, 1986; Fiedler, 1998)。由于龙卷涡旋对建筑物的动力作用以及建筑物内部与龙卷之间气压梯度力的作用,加之在空中旋转飞射的物体残骸碎片作用和建筑物本身结构的复杂性,因此龙卷的致灾机制较下击暴流更为复杂,其强度估计也存在更大的不确定性。

4 结论本文系统总结了目前得到较多应用的风速等级,包括常用的蒲福风级,主要应用于下击暴流和龙卷风灾估计的T等级、F等级和EF等级,以及美国用于飓风风速估计的S等级。蒲福风级、T等级、F等级和S等级都与风速有一个明确的数学关系,但EF等级是完全基于灾害的等级,其与风速没有明确的数学关系。还需要指出的是,这些风速等级中所使用的平均风速有所不同:T等级和EF等级为3 s平均风速,F等级为最快1/4 mile(约400 m)平均风速,S等级为1 min平均风速。

通过现场调查资料分析估计,2016年6月23日江苏阜宁龙卷强度为EF4级,这是我国自1961年以来的第五个EF4级龙卷;而2015年6月1日导致“东方之星”客轮翻沉事件的下击暴流强度仅为EF1级。EF4级龙卷在我国非常罕见,EF5级龙卷在我国尚未记录到。阜宁龙卷也导致了一些令人难以置信的现象。通过这两个灾害实例对比分析了EF等级与F等级的估计结果,进一步展示了这两种等级标准之间的差异。

翔实的现场调查依然是估计下击暴流或者龙卷强度的主要手段,而无人机航拍能够提供更大视角范围的灾害状况资料,已经成为现场调查不可缺少的重要工具。由于灾害标识物结构和致灾机制的复杂性,风灾强度的估计必然存在一定的不确定性,尤其龙卷强度的估计较下击暴流有更大的不确定性。如何应用业务天气或者移动雷达资料来客观估计龙卷强度仍是未来的一项艰巨任务。

目前的风灾强度等级仍需进一步完善;增加灾害标识物和灾害等级,提高其客观性、普适性、准确性、一致性和便捷性是风灾评估工作的必然需求。但要全面评估下击暴流或者龙卷的致灾性,需要综合考虑强度、路径长度和宽度、持续时间和移动速度等更多因素。因此,未来需要详细评估2016年6月23日阜宁龙卷导致的每一个受灾点的灾害等级,并结合其他致灾因素来评估其总体致灾性。

致谢:特别感谢中国气象局、江苏省气象局、江苏省气象台、江苏省阜宁县气象局、广东省佛山市龙卷预警中心等单位对现场调查的大力支持。感谢国家气象中心毕宝贵研究员、金荣花研究员和张小玲研究员、中国气象局干部培训学院俞小鼎教授、中国气象科学研究院灾害天气国家重点实验室梁旭东研究员等给予大力指导和支持;感谢江苏省气象局杨金彪对现场调查的指导帮助;感谢广东省佛山市龙卷预警中心李兆慧、北京大学白兰强和张慕容、南京大学孙世玮、邹万峰和王明筠在现场调查中做出的重要贡献;感谢中国气象报社贾静淅给予现场调查的协助。

陈元昭, 俞小鼎, 陈训来, 等, 2016. 2015年5月华南一次龙卷过程观测分析[J]. 应用气象学报, 27(3): 334-341. DOI:10.11898/1001-7313.20160308 |

刁秀广, 万明波, 高留喜, 等, 2014. 非超级单体龙卷风暴多普勒天气雷达产品特征及预警[J]. 气象, 40(6): 668-677. DOI:10.7519/j.issn.1000-0526.2014.06.003 |

范雯杰, 俞小鼎, 2015. 中国龙卷的时空分布特征[J]. 气象, 41(7): 793-805. DOI:10.7519/j.issn.1000-0526.2015.07.001 |

国家核安全局政策法规处, 1992. 核电厂厂址选择的极端气象事件(HAF0112)(不包括热带气旋)[M]. 北京: 中国法制出版社, 272-276,-764-771.

|

李改琴, 许庆娥, 吴丽敏, 等, 2014. 一次龙卷风天气的特征分析[J]. 气象, 40(5): 628-636. DOI:10.7519/j.issn.1000-0526.2014.05.014 |

辽宁丹东市气象台, 1975. 一次龙卷风的调查分析[J]. 气象, 1(8): 12-13. DOI:10.7519/j.issn.1000-0526.1975.08.005 |

林大强, 刘汝贤, 刘宝利, 1984. 一次陆龙卷接地的调查[J]. 北方天气文集, 5: 167-170. |

王毅, 郑媛媛, 张晓美, 等, 2012. 夏季安徽槽前形势下龙卷和非龙卷型强对流天气的环境条件对比研究[J]. 气象, 38(12): 1473-1481. |

杨起华, 陈才田, 吴沐良, 1978. 一次龙卷风的调查及浅析[J]. 气象, 4(4): 16-17. DOI:10.7519/j.issn.1000-0526.1978.04.007 |

俞小鼎, 郑媛媛, 廖玉芳, 等, 2008. 一次伴随强烈龙卷的强降水超级单体风暴研究[J]. 大气科学, 32(3): 508-522. |

曾明剑, 吴海英, 王晓峰, 等, 2016. 梅雨期龙卷环境条件与典型龙卷对流风暴结构特征分析[J]. 气象, 42(3): 280-293. DOI:10.7519/j.issn.1000-0526.2016.03.003 |

张小玲, 杨波, 朱文剑, 等, 2016. 2016年6月23日江苏阜宁EF4级龙卷天气分析[J]. 气象, 42(11): 1304-1314. DOI:10.7519/j.issn.1000-0526.2016.11.002 |

郑永光, 田付友, 孟智勇, 等, 2016. "东方之星"客轮翻沉事件周边区域风灾现场调查与多尺度特征分析[J]. 气象, 42(1): 1-13. DOI:10.11927/j.issn.1673-503X.2016.01.001 |

郑永光, 周康辉, 盛杰, 等, 2015. 强对流天气监测预报预警技术进展[J]. 应用气象学报, 26(6): 641-657. DOI:10.11898/1001-7313.20150601 |

郑媛媛, 张备, 王啸华, 等, 2015. 台风龙卷的环境背景和雷达回波结构分析[J]. 气象, 41(8): 942-952. DOI:10.7519/j.issn.1000-0526.2015.08.003 |

周后福, 刁秀广, 夏文梅, 等, 2014. 江淮地区龙卷超级单体风暴及其环境参数分析[J]. 气象学报, 72(2): 306-317. DOI:10.11676/qxxb2014.016 |

朱江山, 刘娟, 边智, 等, 2015. 一次龙卷生成中风暴单体合并和涡旋特征的雷达观测研究[J]. 气象, 41(2): 182-191. DOI:10.7519/j.issn.1000-0526.2015.02.006 |

朱文剑, 盛杰, 郑永光, 等, 2016. 1522号台风"彩虹"龙卷现场调查与中尺度特征分析[J]. 暴雨灾害, 35(5): 403-414. |

Agee E, Childs S, 2014. Adjustments in tornado counts, F-scale intensity, and path width for assessing significant tornado destruction[J]. J Appl Meteor Climat, 53(6): 1494-1505. DOI:10.1175/JAMC-D-13-0235.1 |

Agee E, Jones E, 2009. Proposed conceptual taxonomy for proper identification and classification of tornado events[J]. Wea Forecasting, 24: 609-617. DOI:10.1175/2008WAF2222163.1 |

American Meteorological Society.2013.Tornado.Glossary of Meteorology. http://glossary.ametsoc.org/wiki/tornado.

|

Atkins N T, Bouchard C S, Przybylinski R W, et al, 2005. Damaging surface wind mechanisms within the 10 June 2003 Saint Louis bow echo during BAMEX[J]. Mon Wea Rev, 133(8): 2275-2296. DOI:10.1175/MWR2973.1 |

Atkins N T, Butler K M, Flynn K R, et al, 2014. An integrated damage, visual, and radar analysis of the 2013 Moore, Oklahoma, EF5 tornado[J]. Bull Amer Meteor Soc, 95: 1549-1561. DOI:10.1175/BAMS-D-14-00033.1 |

Bluestein H B.2013.Severe Convective Storms and Tornadoes:Observations and Dynamics.Springer-Praxis.

|

Bluestein H B, Ladue J G, Stein H, et al, 1993. Doppler radar wind spectra of supercell tornadoes[J]. Mon Wea Rev, 121: 2200-2222. DOI:10.1175/1520-0493(1993)121<2200:DRWSOS>2.0.CO;2 |

Bluestein H B, Weiss C C, Pazmany A L, 2003. Mobile Doppler radar observations of a tornado in a supercell near Bassett, Nebraska, on 5 June 1999[J]. Part Ⅰ:Tornadogenesis.Mon Wea Rev, 131: 2954-2967. DOI:10.1175/1520-0493(2003)131<2954:MDROOA>2.0.CO;2 |

Bunting W F, Smith B E, 1993. A guide for conducting convective windstorm surveys[J]. NOAA Tech Memo NWS SR-146, 44. |

Davies-Jones R, Trapp R J, Bluestein H B.2001.Tornadoes and tornadic storms.Severe Convective Storms, Meteor Monogr, No.50, Amer Meteor Soc:167-221.

|

Doswell C A.2003.A guide to F-scale damage assessment.NOAA/NWS, 94.http://www.wdtb.noaa.gov/courses/ef-scale/lesson2/FinalNWSFscaleAssessmentGuide.pdf.

|

Doswell C A, Brooks H E, Dotzek N, 2009. On the implementation of the enhanced Fujita scale in the USA[J]. Atmos Res, 93: 554-563. DOI:10.1016/j.atmosres.2008.11.003 |

Dotzek N, 2009. Derivation of physically motivated wind speed scales[J]. Atmos Res, 93: 564-574. DOI:10.1016/j.atmosres.2008.10.015 |

Dotzek N, Grieser J, Brooks H E, 2003. Statistical modeling of tornado intensity distributions[J]. Atmos Res, 67/68(3): 163-187. |

Edwards R, LaDue J G, Ferree J T, et al, 2013. Tornado intensity estimation:Past, present, and future[J]. Bull Amer Meteor Soc, 94: 641-653. DOI:10.1175/BAMS-D-11-00006.1 |

Elsom D M, Meaden G T, Reynolds D J, et al, 2001. Advances in tornado and storm research in the United Kingdom and Europe:The role of the Tornado and Storm Research Organisation[J]. Atmos Res, 56(1-4): 19-29. DOI:10.1016/S0169-8095(00)00084-3 |

Feuerstein B, Groenemeijer P, Dirksen E, et al, 2011. Towards an improved wind speed scale and damage description adapted for Central Europe[J]. Atmos Res, 100: 547-564. DOI:10.1016/j.atmosres.2010.12.026 |

Fiedler B H, 1998. Wind-speed limits in numerically simulated tornadoes with suction vortices[J]. Quart J Roy Meteor Soc, 124: 2377-2392. DOI:10.1002/(ISSN)1477-870X |

Fiedler B H, Rotunno R, 1986. A theory for the maximum wind speeds in tornado-like vortices[J]. J Atmos Sci, 43(21): 2328-2340. DOI:10.1175/1520-0469(1986)043<2328:ATOTMW>2.0.CO;2 |

Frelich L E, Ostuno E J, 2012. Estimating wind speeds of convective storms from tree damage[J]. Electronic J Severe Storms Meteor, 7(9): 1-19. |

Forbes G S, Bluestein H B, 2001. Tornadoes, tornadic thunderstorms, and photogrammetry:A review of the contributions by T T Fujita[J]. Bull Amer Meteor Soc, 82: 73-96. DOI:10.1175/1520-0477(2001)082<0073:TTTAPA>2.3.CO;2 |

Forbes G S, Wakimoto R M, 1983. A concentrated outbreak of tornadoes, downbursts and microbursts, and implications regarding vortex classification[J]. Mon Wea Rev, 111: 220-236. DOI:10.1175/1520-0493(1983)111<0220:ACOOTD>2.0.CO;2 |

Fujita T T.1971.Proposed characterization of tornadoes and hurricanes by area and intensity.SMRP Research Paper, vol.91.University of Chicago.42pp.

|

Fujita T T, 1974. Jumbo tornado outbreak of 3 April 1974[J]. Weatherwise, 27: 116-126. DOI:10.1080/00431672.1974.9931693 |

Fujita T T.1978.Manual of downburst identification for Project NIMROD.SMRP Research Paper 156, University of Chicago, 104.http://ntrs.nasa.gov/search.jsp?R=19780022828.

|

Fujita T T, 1981. Tornadoes and downbursts in the context of generalized planetary scales[J]. J Atmos Sci, 38: 1511-1534. DOI:10.1175/1520-0469(1981)038<1511:TADITC>2.0.CO;2 |

Fujita T T, 1992. Mystery of Severe Storms[J]. Chicago:Chicago University Press, 298. |

Fujita T T, Bradbury D L, Van Thullenar C F, 1970. Palm Sunday tornadoes of April 11, 1965[J]. Mon Wea Rev, 98: 29-69. DOI:10.1175/1520-0493(1970)098<0029:PSTOA>2.3.CO;2 |

Fujita T T, Wakimoto R M, 1981. Five scales of airflow associated with a series of downbursts on 16 July 1980[J]. Mon Wea Rev, 109: 1438-1456. DOI:10.1175/1520-0493(1981)109<1438:FSOAAW>2.0.CO;2 |

Kessinger C J, Parsons D B, Wilson J W, 1988. Observations of a storm containing misocyclones, downbursts, and horizontal vortex circulations[J]. Mon Wea Rev, 116: 1959-1982. DOI:10.1175/1520-0493(1988)116<1959:OOASCM>2.0.CO;2 |

Knupp K R, Murphy T A, Coleman T A, et al, 2014. Meteorological overview of the devastating 27 April 2011 tornado outbreak[J]. Bull Amer Meteor Soc, 95: 1041-1062. DOI:10.1175/BAMS-D-11-00229.1 |

Meaden G T.2004.Wind speed scales:Beaufort, T-scale and Fujita's scale theoretical basis behind the scales.http://www.torro.org.uk/ECSS_Slide_Show/2004%20SPAIN%20ECSS%20Post-FINAL%20slide%20show.html.

|

Meaden G T, Kochev S, Kolendowicz L, et al, 2007. Comparing the theoretical versions of the Beaufort scale, the T-Scale and the Fujita scale[J]. Atmos Res, 83(2/3/4): 446-449. |

Meng Z, Yao D, 2014. Damage survey, radar, and environment analyses on the first-ever documented tornado in Beijing during the heavy rainfall event of 21 July 2012[J]. Wea Forecasting, 29: 702-724. DOI:10.1175/WAF-D-13-00052.1 |

Meng Z, Yao D, Bai L, et al, 2016. Wind estimation around the shipwreck of Oriental Star based on field damage surveys and radar observations[J]. Sci Bull, 61(4): 330-337. DOI:10.1007/s11434-016-1005-2 |

Sills D M L, McCarthy P J, Kopp G A.2014.Implementation and application of the EF-scale in Canada, 27th Conference on Severe Local Storms, Madison, WI.

|

Thompson R L, Vescio M D, 1998. The destruction potential index-A method for comparing tornado days[J]. Preprints, 19th Conf on Severe Local Storms, Minneapolis, MN, Amer Meteor Soc: 280-282. |

Trapp R J, Tessendorf S A, Godfrey E S, et al, 2005. Tornadoes from squall lines and bow echoes[J]. Part Ⅰ:Climatological distribution.Wea Forecasting, 20: 23-34. |

Wakimoto R M, 1983. The west bend, Wisconsin storm of 4 April 1981:A problem in operational meteorology[J]. J Climate Appl Meteor, 22(1): 181-189. DOI:10.1175/1520-0450(1983)022<0181:TWBWSO>2.0.CO;2 |

Wilson J W, Wakimoto R M, 2001. The discovery of the downburst:T.T.Fujita's contribution[J]. Bull Amer Meteor Soc, 82(1): 49-62. DOI:10.1175/1520-0477(2001)082<0049:TDOTDT>2.3.CO;2 |

Wind Science and Engineering Center.2006.A recommendation for an enhanced Fujita scale (EF scale).Wind Science and Engineering Center Rep, Texas Tech University, Lubbock, TX, 95.http://www.spc.noaa.gov/faq/tornado/ef-ttu.pdf.

|

Wurman J, Alexander C, Robinson P, et al, 2007. Low-level winds in tornadoes and potential catastrophic tornado impacts in urban areas[J]. Bull Amer Meteor Soc, 88(1): 31-46. DOI:10.1175/BAMS-88-1-31 |

Xue M, Zhao K, Wang M, et al, 2016. Recent significant tornadoes in China[J]. Adv Atmos Sci, 33(11): 1209-1217. DOI:10.1007/s00376-016-6005-2 |

Yao Y, Yu X, Zhang Y, et al, 2015. Climate analysis of tornadoes in China[J]. J Meteor Res, 29(3): 359-369. DOI:10.1007/s13351-015-4983-0 |

2016, Vol. 42

2016, Vol. 42