霾也称灰霾,在中国气象局《霾的观测和预报等级》(2010) 规范中,霾的天气定义是:“大量极细微的干尘粒等均匀地浮游在空中,使水平能见度小于10.0 km的空气普遍混浊现象。霾使远处光亮物体微带黄、红色,使黑暗物体微带蓝色。”

近年来,随着社会经济的快速发展,工业化、城市化加快,空气污染加剧,霾天气明显增多。由于霾中的大气气溶胶粒子大部分均可被人体呼吸道吸入,尤其是亚微米粒子会分别沉积于上、下呼吸道和肺泡中,引起鼻炎、支气管炎等病症,长期处于这种环境将严重影响市民群众的身体健康(白志鹏等,2006;冀鲁,2009)。同时,出现霾天气时,还会引起能见度下降(吴兑等,2006a;2007a;2007b;毕凯等,2012),对交通运输造成不利影响。因此,霾天气已成为最受人们关注的灾害性天气之一。

霾和雾一样都是由漂浮在大气中的粒子造成的视程障碍。但两者的物质组成不同,雾是由于近地面层空气中水汽凝结,因此其主要是由大量微小水滴或冰晶组成的气溶胶系统。而霾是由矿物尘、硫酸盐、硝酸盐、有机碳氢化合物、黑碳、硫酸和硝酸微滴等粒子组成的。因此发生霾时相对湿度不大, 而雾中的相对湿度是饱和的。对于雾与霾的区别以及相对湿度在雾(轻雾)与霾判别中的作用,吴兑(2004;2005;2006a;2006b;2007a;2008a;2008b)做了大量的研究,在长期气候资料统计中,建议将相对湿度的阈值定为90%来作为辅助判据,根据这些建议中国气象局2010年又制定了《霾的观测与预报等级》行业规范,之后的业务中气象工作者都采用了这一标准。

目前,国内对于霾的研究很多(周宁芳等,2008;胡亚旦等,2009;吴兑等,2010),主要对我国的四大霾区[华北平原(郑南等,2009;樊文雁等,2009;魏文秀,2010;刘庆阳等,2010;徐梅等,2011;牛红亚等,2011;于兴娜等,2012)、四川盆地(王启元等,2010)、长江三角洲(杨卫芬等,2010;童尧青等,2007;魏建苏等,2010;杨军等,2010)及珠江三角洲(吴兑等,2006a;2006b;2008;陈欢欢等,2010;黄健等,2008;伍红雨等,2011)]的气候特征、霾的物质组成、霾的形成原因以及对重大霾过程进行分析,得出了不同地区霾的一些基本气候、天气、物理化学特征。本文对无锡近32年霾的变化特征进行了分析并对影响霾不同要素进行了探讨,揭示经济快速发展背景下霾的影响因素,为霾的预报提供理论依据。

1 资料及处理方法 1.1 资料来源研究所用资料为无锡市气象局国家基本气象观测站1980—2011年的气象观测资料,包括08、14和20时的能见度、相对湿度、天气现象、逐日风向、风速和降水量、日总辐射等资料。

文中所用污染物数据,如粉尘排放量、工业废气排放量以及煤炭用量和汽车拥有量等均来源于1991—2011年无锡市统计年鉴。

工业废气通常指企业厂区内燃料燃烧和生产工艺过程中产生的各种排入空气的含有污染物气体的总称。主要包括:CO2、SO2、H2S、氟化物、NOX、Cl2、HCl、CO、硫酸(雾)、铅、汞、铍化物等;而汽车尾气中则含有固体悬浮颗粒、CO、NOX、碳氢化合物和铅等重金属。

文章中应用美国国家海洋和大气管理局(NOAA)研制的HYSPLIT4.8轨迹模式,计算了连续10 d以上及重度霾天气条件下近地层和边界层中上部72 h后向轨迹,轨迹起始点分别设在离地面100、500、1000和2000 m,对应于该地区边界层中上部。

1.2 资料处理由于在实际观测中,当能见度<10 km,且没有霾、轻雾(雾)以外视程障碍天气现象时,观测员一般是凭经验或各测站多年习惯来区分霾和轻雾(雾),就无锡地区而言,早些年由于霾出现较少,观测员对霾的认识有限,因此霾的观测记录较少,这样就导致很多霾被记录成轻雾(雾);而近年来随着经济的发展和城市工业化的加快,空气污染逐渐严重,霾天气慢慢受到人们的重视,观测员对霾的记录标准也逐渐发生变化。因此,为了排除观测员的人为因素,客观的分析无锡地区霾天气的变化情况,将地面观测资料进行处理,用统一的标准来区分霾和轻雾(雾)。

目前对于霾的界定方法各异,许多学者对霾的研究标准也有差别,如吴兑(2005, 2008b)提出的日均值法统计霾日,定义日均能见度<10 km,日均相对湿度(RH)<90%,并排除降水、吹雪、雪暴、扬沙、沙尘暴、浮尘和烟幕等其他能导致低能见度事件的情况为一个霾日;罗晓玲等(2008)则以能见度(VIS)和RH两项作为观测的判断依据, 其中RH<80%且VIS<10 km的,均应记为霾;81%≤RH≤95%且VIS<10 km时,为霾与轻雾。

本文采用的方法与吴兑相似,选取无锡地区1980—2011年的逐日资料,但不是对日均值判断,而是对每天08、14和20时3个观测时次的能见度、相对湿度进行判断,当满足任一时次能见度<10 km,且相对湿度<90%,记为一个霾日。但当同时有降水、沙尘暴、扬沙、浮尘、烟幕、吹雪、雪暴等天气现象时,剔除该日。

根据霾天不同能见度将其分为4个等级(中国气象局,2010),当5 km≤VIS<10 km定为轻微霾,当3 km≤VIS<5 km为轻度霾,当2 km≤VIS<3 km为中度霾,当VIS<2 km以下为重度霾。霾等级越高,对户外活动及人体健康危害越大。

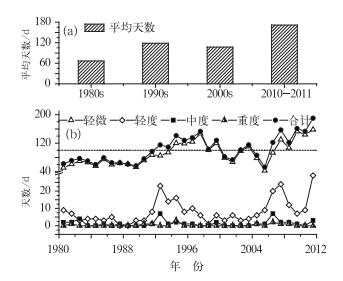

2 无锡1980—2011年霾的统计分析 2.1 年际和年代际变化特征及其原因霾日数的年代际变化反映每个阶段霾日的平均特征,从无锡各年代的10年平均霾日数演变(图 1a)来看,30多年来无锡出现霾的天数是逐渐增多的,20世纪80年代年平均霾日数为66.6 d,90年代年平均霾日数急剧增加到118.4 d,21世纪00年代年平均霾日数达到107.2 d,近两年来霾日数大幅上升,年平均霾日数达到171.5 d。

|

图 1 无锡1980—2011年各年代平均霾日数(a)和逐年霾日数(b)(单位:d) Fig. 1 Decadal mean haze days (a) and annual mean haze days (b) in Wuxi during 1980-2011 (unit: d) |

而从每年的霾日数变化更能反映详细的变化趋势,从图 1b中可以看出,在1980—2011年的32年里,出现了2次霾日较多的时段和2次霾日较少的时段,1992—1999年及2006—2011年霾日数都在100 d以上,而在1980—1992年间, 年霾日数相对较少,都在100 d以下,特别是1991年以前均在80 d以下,霾日数最多的是2011年(190 d),最少的是2005年(53 d);出现了两次霾日上升的时段和1次霾日下降的时段,1989年以后,霾日数逐年上升,1997年后霾日数开始下降,2005年后再次上升。

从宏观上来讲,霾的年际变化与经济发展、城市化、工业化建设有密切的联系。1992—1997年间,伴随着无锡工业的飞速发展,无锡市的工业粉尘排放量、工业废气排放量逐年增多,原煤消耗量也是逐年增多,无锡的霾日明显增多,1997年达到了153 d。1997年以后,由于工业结构调整以及污染治理等多项举措,工业粉尘排放量及工业废气排放量呈明显下降,故而霾的出现一度有下降的趋势。但是,近年来由于城市建设的突飞猛进,城市面积不断扩大,虽然工业粉尘排放量及原煤消耗量逐年减少,但由于汽车拥有量及工业废气排放量的逐年增加,霾日数又同步快速上升,特别是2007年后的这5年,除了2008年122 d外, 其余4年都在150 d以上。所以造成了20世纪90年代和2010—2011年代霾日的两个峰值。

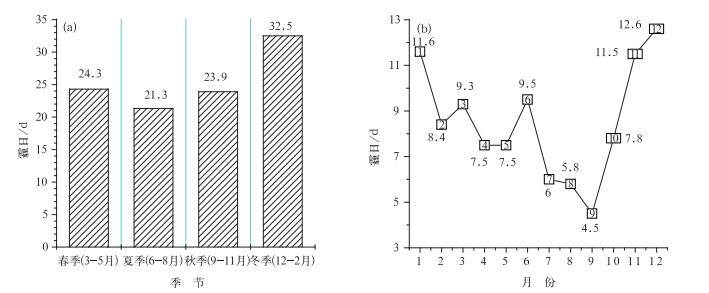

2.2 季节和月变化特征及成因从气候特征来看,无锡属北半球亚热带季风气候区,冬半年受大陆盛行的冬季风控制,加上冬季大部分时段天气形势比较稳定,大陆源的人为排放使得冬季是每年霾的多发季节(图 2a),霾日达32.5 d,春季和秋季次之,夏季最少(21.3 d)。一般夏季多降雨,且为东南风向,降雨可以使污染颗粒物通过湿清除而沉降,来自海上的东南风则带来海上的洁净空气,使得空气质量好转,不容易出现霾天气。

|

图 2 无锡1980—2011年四季(a)及逐月平均霾日数(b) (单位:d) Fig. 2 Seasonal mean haze days (a) and monthly mean haze days (b) in Wuxi during 1980-2011 (unit: d) |

从无锡霾日的月变化(图 2b)来看,11、12和1月出现霾日最多,平均都在10 d以上,其中12月达到高峰,为12.6 d;7—9月出现霾的概率相对要小很多,月平均5 d左右,其中9月为最少只有4.5 d;2—6月和10月变化总体不大,月平均在7~10 d左右,但6月出现一个小高峰。

造成无锡霾的主要原因是大陆人为生产生活的排放,而这种排放又受到季风及天气系统的影响,因为污染源主要在大陆,所以11、12和1月冬季风影响时主要以西北风为主,且大气环流形势稳定,有利于污染物在地面的堆积,所以11、12和1月污染物浓度较高,霾日较多;而2—4月处在冬夏环流形势转换的季节,冷空气的频繁南下使得污染物不容易堆积,霾日数相对较少,每年的6及11月,由于夏收夏种及秋收秋种阶段秸秆燃烧的影响,空气中污染颗粒物增多,直接导致无锡地区6和11月霾天气增多。在7—9月时段内,无锡地区主要以夏季东南风向为主,梅雨阶段的降雨可以湿清除污染物,而梅雨过后的副热带高压控制后,长江三角洲(简称长三角)地区中低层以东南风向为主,海上的干洁空气使得长三角地区空气质量良好,加上不时有台风的影响,空气相对洁净,霾日出现很少。

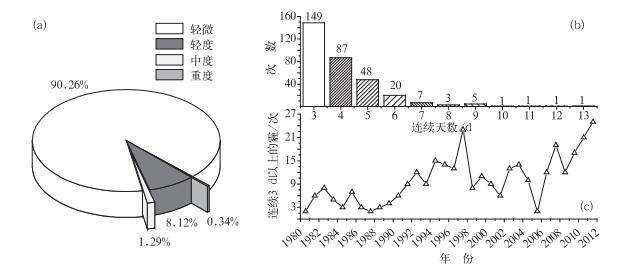

2.3 霾的等级分布及霾日持续时间变化根据2010年中国气象局(2010)制定的《霾的观测与预报等级》行业规范,将无锡市霾按照等级进行分类,图 1及图 3为不同等级霾日数及所占比重,从两图可以看出:1980—2011年无锡出现的霾主要以轻微霾为主,占霾日数的90.26%,轻度霾次之8.12%,重度霾最少仅占了0.34%即11次重度霾,1994和2006年分别出现了3次和2次重度霾天。

|

图 3 无锡1980—2011年各种级别霾出现比例图(a), 连续3 d及以上霾出现次数(b, 单位:次)以及连续多日霾的统计(c, 单位:次) Fig. 3 Haze pie chart in different levels (a), haze day frequency (b, unit: time) and haze day duration (c, unit: time) in Wuxi during 1980-2011 |

随着经济的发展,霾的持续时间与霾日数同步变化,将1980—2011年连续3 d及以上出现霾日作为一次连续霾天气过程进行统计(图 3c),结果显示,无锡地区32年来共出现连续3 d以上霾天气过程323次。20世纪80年代的霾一般持续1~2 d,达到3 d或以上的次数不多,都在10次以下,大部分不超过5次。但1992年开始,连续3 d及以上霾出现次数明显增多,1997年达到第一个高峰,共出现了23次。1997年以后又一度呈下降趋势。不过近年来连续霾天气过程出现概率大大增加,尤其是近两年,每年都在20次以上,2011年最多达到25次。

另外,从霾的持续时间来看(图 3b),持续3、4 d的霾的次数分别为149和87次,持续时间超过10 d的霾一共有4次,其中持续时间最长的有13 d,出现在1999年12月至2000年1月。持续时间长的霾出现次数也少,在所有连续霾过程中,连续3~5 d的霾占88%左右,连续5 d以上出现概率较小。

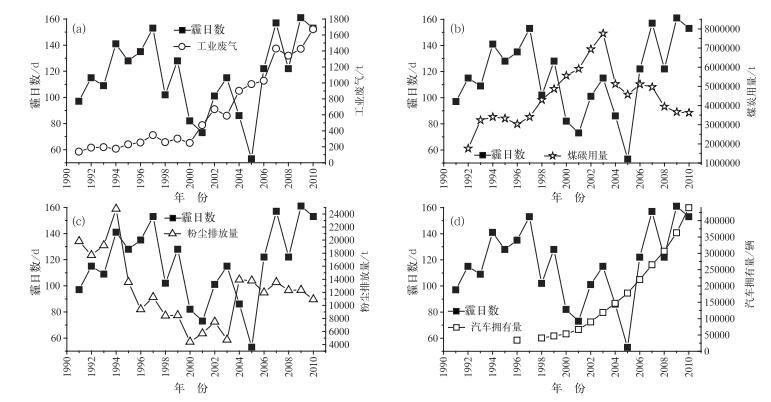

3 霾的影响因素分析 3.1 经济发展对霾的影响 3.1.1 工业及汽车污染物排放20世纪90年代开始,无锡经济飞速发展,工业化步伐加快,与此同时,无锡霾天气日数也有明显的增多。从图 4中可看出近20年工业废气、粉尘的排放量与霾日数呈正相关,尤其是近几年,工业废气的排放量和霾变化趋势基本一致。从煤炭用量来看,1995年以后,煤炭用量一度呈快速上升趋势,不过2004年以后,随着工业结构的调整,煤炭用量大幅度下降,无锡霾天气也有了明显的减少,特别是2005年,霾日数仅53 d。近些年来,随着城市化的加快,人民生活水平大幅度提高,无锡汽车拥有量(仅统计于无锡市汽车拥有量,不包括下辖江阴和宜光,1998年无数据)成倍上升,20世纪90年代末汽车拥有量还不足50000辆,到2010年,汽车数量达439691辆,几乎是90年代末的9倍。

|

图 4 工业废气(a)、煤炭用量(b)、粉尘排放量(c)及汽车拥有量(d)与霾的关系 Fig. 4 Relations of industrial waste gas (a), coal burning (b), dust emission (c) and amount of automobile (d) with haze |

通过以上分析,可以发现,粉尘排放是造成20世纪90年代霾日数增加的最大因素,1996年粉尘排放量下降后霾日数迅速下降,2003年前后粉尘排放量再次出现增加后,霾日数随之增加。

2000年以后则主要是因为工业废气排放量增加及汽车数量增加,这二者也是导致近几年霾天气增多的重要的人为因素。虽然2004年以后粉尘排放量呈下降趋势,但是由于工业废气的排放量的增加以及汽车拥有量的逐年增加所导致汽车尾气的排放量大大增加,霾日数仍然呈上升趋势。吴兑(2011)在分析霾天气的形成与演化时认为,由于经济规模迅速扩大和城市化进程加快, 大气气溶胶污染日趋严重, 由气溶胶造成的能见度恶化事件越来越多, 这些人类活动排放的污染物, 包括直接排放的气溶胶和气态污染物通过化学转化与光化学转化形成的细粒子二次气溶胶, 可形成霾(特指人类活动源排放的大气污染物诱发的低能见度事件), 致使能见度下降。

3.1.2 本地污染源的讨论对于太湖北岸形成霾的重要影响因素PM10的来源,韩博等(2009)曾对2005年无锡市区的PM10源测定了其无机元素、水溶性离子和碳等组分的含量,根据其分析,城市扬尘是无锡市环境空气中PM10的主要来源,占了50.49%,而烟尘和机动车尾气则分别占了13.97%和7.8%,二次有机碳则占了6.18%。从图 4经济发展污染物排放量可以看出,2005年正值无锡城市建设规模扩大的阶段,整个城区建筑工地遍地开花,虽然汽车拥有量仅178203辆辆,但机动车尾气却占了7.8%之多,2010年,无锡汽车拥有量439691辆,比2005年增加了2.5倍,因此PM10中污染物的含量机动车尾气贡献也会呈大幅增加。

因此,在经济发展的同时,适当控制工业污染物(工业废气、粉尘等)的排放,加强对建筑工地的环境控制,提高汽车燃油的标准对解决城市大气污染造成的霾非常重要。

3.2 天气形势分析 3.2.1 连续10 d以上霾的天气形势1980年以来,无锡市共出现了4次连续10 d以上的霾天气过程,起始日期分别是1995年6月6日、1999年12月25日、2009年2月2日以及2011年2月23日。

通过分析发现(图略),4次连续10 d以上的霾天气,有3次出现在12—2月,这个季节是全年降水量最少的季节,这3个连续霾天气过程的地面形势场基本一致:首先在霾形成时长三角地区处在地面均压场内,近地面风速比较小,高压从我国华北或者东北延伸到长三角地区;接着高压入海,长三角地区处在入海高压后部;而后长江以南地区有倒槽形成,长三角地区处在地面低压倒槽的顶部,由于这3个连续霾天气过程系统变化比较慢,所以形成了连续10 d以上的霾天气。

1995年6月6日的连续霾持续了10天之久。虽然6月的降雨量比较多,但这次过程同样出现了前面3次的地面形势的变化过程:地面均压场—入海高压后部—地面低压倒槽顶部,另外,5月底到6月初正是长江中下游地区夏收夏种的时节,秸秆燃烧问题比较严重,在比较稳定的天气系统下,加剧了霾的长时间维持。

3.2.2 重度霾的天气形势30多年来无锡市共出现了11次重度霾过程(表 1),而这11次重度霾过程基本出现在11月至2月初,分析这11次过程的天气形势(图略)可以看出,其地面天气形势共有3种类型:地面均压场型、冷锋前型和地面低压倒槽型。

|

|

表 1 无锡市出现的重度霾的日期及对应的地面天气形势 Table 1 Weather conditions during the extremely dense hazes in Wuxi |

地面均压场以及地面低压倒槽是出现霾的主要天气系统,而11次过程中有3次冷锋前型,在冷空气抵达长三角前,这一地区的能见度会很快恶化,一方面冷空气将北方陆地的污染物输送到这一地区,造成污染物浓度增大,另一方面,锋前气团由于锋前空气堆积形成锋前增温,也使得污染物浓度加剧,而形成锋前的重度霾。

对于污染物的远距离输送,吴兑等(2008; 2011)曾对珠江三角洲地区污染物的来源进行了分析,认为华东地区的远距离输送会造成华南地区粗粒子气溶胶浓度增加并加重这一地区的空气污染。而对于华东地区的空气污染,程真等(2011)、张浩等(2010)、俞剑蔚等(2009)、石春娥(2008a; 2008b)都进行了相关研究,认为除了本地排放的污染物外,跨地区传输也会将华北地区的污染物输送到华东地区并加剧这一地区的污染,从而造成连续霾以及重度霾。

夏收夏种或秋收秋种期间秸秆燃烧对区域大气污染的影响较大,在出现3种天气形势的情况下,秸秆燃烧会加重污染,从而引起重度霾的出现(朱彬等,2010;朱佳雷等,2011;尹聪等,2011)。1994年11月11日以及2006年11月10日,正值华东地区秋收秋种时节,在地面均压场或地面低压倒槽条件下,风速较小或静风,秸秆燃烧产生的污染物堆积在近地层,污染物则易积聚而不易输送,稳定的逆温层再加上较大的相对湿度,有利于霾的形成,从而造成严重空气污染。

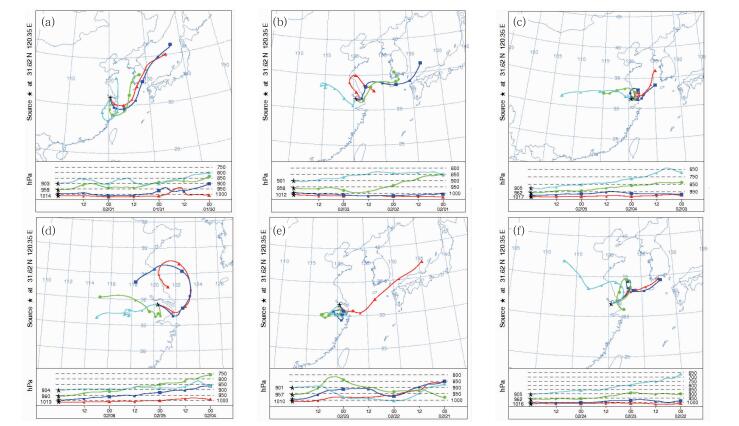

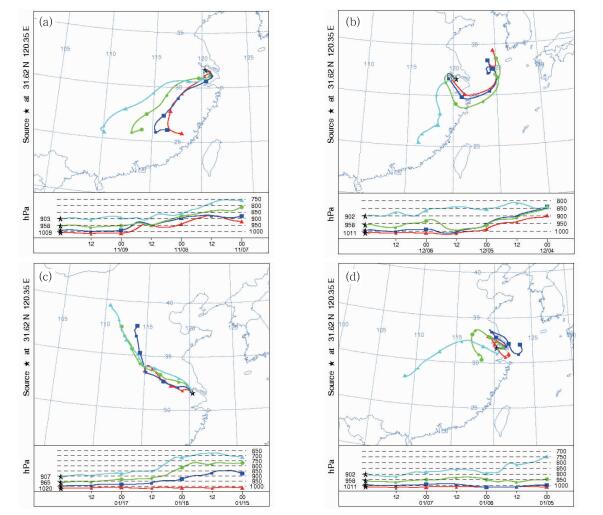

3.3 霾天气的污染物传输特征 3.3.1 连续10 d以上的霾后向轨迹特征为了分析持续时间较长的霾的污染物的来源,对3.2.1中连续10 d以上的霾进行了后续轨迹特征分析,轨迹起始点分别设在离地面100、500、1000和2000 m对应于该地区边界层中上部。选择了2009年2月2日以及2011年2月23日的过程进行分析。2009年2月2日的这次霾天气持续了10 d之久,在3.2.1中已经分析到,这2次霾过程均经历了均压场区、入海高压后部以及低压倒槽3种天气形势。

而从后向轨迹图上(图 5)可以看出,这2次过程24 h前气团均在本地附近,且气团均出现了下沉气流,这种下沉气流使得近地层大气层结稳定,有利于污染物的堆积及长时间维持。可见,稳定近地面层结以及中低空的下沉运动是形成这种连续霾的重要因素。

|

图 5 两次连续10 d霾的后向轨迹模拟 (a, b, c, d)2009年2月2—9日,(e, f)2011年2月24—25日 Fig. 5 The simulation of back-trajectories with the duration more than 10 days (a, b, c, d) 2 to 9 February 2009, (e, f) 24 to 25 February 2011 |

在11次重度霾过程中,本文选取了2006年11月10日、2006年12月7日、2007年1月18日以及2008年1月8日进行分析。从表 1中,前两次霾过程为低压倒槽型,且第一次过程恰好处在秋收秋种时节,出现了秸秆燃烧现象,再加上气团有下沉气流(图 6)有利于污染物的堆积,加重了霾过程。而第二次过程同样也出现了气团的下沉运动,这种稳定的层结也有利于霾的加强。后2次霾过程同样为地面均压场型,气团都出现了下沉运动,第三次霾过程前华北平原地区为大范围的霾区域,气团来自以上区域后,也造成了严重的霾天气;而第四次过程72 h后向轨迹,气团均在长三角一带徘徊,污染物均为本地污染物。

|

图 6 4次重度霾的后向轨迹模拟 (a)2006年11月10日,(b)2006年12月7日,(c)2007年1月18日,(d)2008年1月8日 Fig. 6 The simulation of back-trajectories of four extremely dense hazes (a) 10 November 2006, (b) 7 December 2006, (c) 18 January 2007, (d) 8 January 2008 |

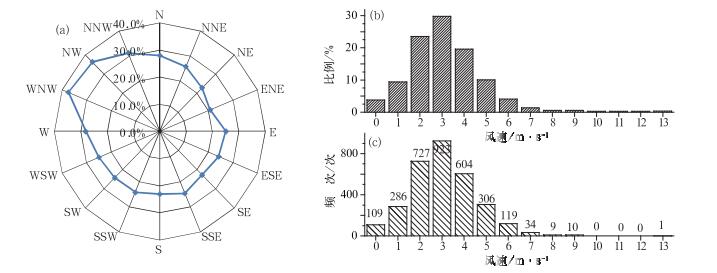

无锡属亚热带季风气候区,夏季盛行东南季风,冬季盛行西北季风,由于盛行风向在本地出现频率较高,尤其是东南风,从无锡地区常年资料来看,在16个风向中,其出现的概率最高,为11%。因此如果仅简单的统计霾日的主导风向频次,来说明风向与霾的关系显然不合适。因此这里先将1980—2011年逐日的风向按16个方位分别归类,然后再统计霾日各风向出现的频次,最后计算出各风向中霾日所占比例,这样我们可以清楚地看出(图 7a):WNW、NW、NNW这3个风向出现霾天气的比例较高,均在30%以上,其中WNW最高,为37.5%,也就是说,当无锡地区风向为WNW时,出现霾天气的可能性达37.5%。而盛行风向东南风,虽然在全年来看出现频率最高,但其出现霾天气的概率较低。这跟2.2中讨论霾日的月变化的原因是一致的。

|

图 7 无锡1980—2011年各风向出现霾天气概率(a), 不同风速下霾出现的比例(b)及次数(c) Fig. 7 The haze occurrence probability in different wind directions (a), percentages of haze in different wind speeds (b) and haze frequencies in different wind speeds (c) in Wuxi during 1980-2011 |

除了风向外,霾天气的出现还需要一定的风速条件,从无锡地区1980—2011年霾日的风速资料来看(图 7b和7c),霾日最小风速为静风,有98.3%的霾日风速在7 m·s-1以下,7 m·s-1以上风速出现霾天气的概率非常小,最大风速为13.4 m·s-1,且仅有1 d。由此说明,较小的风速条件,尤其是2~4 m·s-1(占72.1%),有利于霾的形成和维持。这是由于风速较大时有利于大气污染物的水平输送,风速大,湍流也较强,利于垂直方向上的扩散,所以大气污染物和气溶胶不易堆积,不容易出现霾;反之,较小的风速不利于污染物的扩散和稀释,因此在风速小于7 m·s-1时霾出现的频率较大,而适当的风速利于污染物的局地扩散,造成局地的区域霾,因此在2~4 m·s-1时污染物通过局地的缓慢扩散,容易形成霾。观测到的最大风速超过7 m·s-1的20次霾天气过程,则都是在冷空气到来之前出现的霾,冷空气到来之后霾消散,造成了在霾日同日出现了大风的现象。

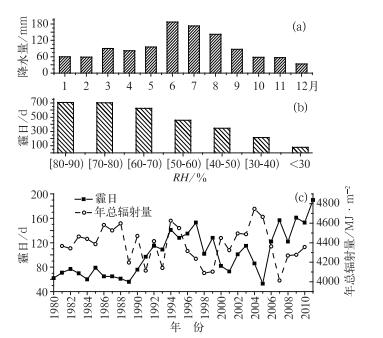

3.4.2 降水对霾的影响据1980—2011年无锡地区逐月平均降水量资料显示(图 8a),该地区降水存在明显的季节差异:夏季降水量最多,占全年的44.7%,春季占23.8%,秋季占18.0%,冬季最少,占13.5%。由此可见,降水量与霾的季节分布恰好相反。这是因为夏季充沛的雨水对空气起到清除作用,使悬浮在空气中的灰尘、粉尘等大颗粒物沉降,不利于霾的形成;而冬季无锡地面常为冷高压控制,下沉气流使低层大气生成稳定层结,有利于霾的形成。

|

图 8 无锡1980—2011年逐月平均降水量(a)以及RH与霾的日数统计(b)及无锡市1980—2010年逐年总辐射量(c, 单位:MJ·m-2) Fig. 8 Monthly mean precipitation (a), haze days in different RH ranges (b) and annual mean total radiation (c, unit: MJ·m-2) in Wuxi during 1980-2011 |

童尧青等(2007)、范新强等(2009)研究认为,相对湿度较高有利于霾的形成。分析无锡的观测资料(图 8b)发现,65%的霾出现在相对湿度60%以上的情况下。这是由于当气溶胶粒子中含有水溶性成分时,相对湿度大的时候,使得可溶性气溶胶更容易吸收水汽而长大,从而使散射作用增强,能见度减小,加剧了霾的出现。

3.4.4 霾与辐射的关系大气污染物除了影响近地层的水平视程外,还会影响到达地面的太阳辐射的强度(石慧兰等,2007),从1980—2010年无锡市年辐射总量(图 8c)来看,年辐射总量与霾的发生次数呈一个反相关的关系。20世纪80年代无锡地区霾日数相对较少,年辐射总量基本在4400~4600 MJ·m-2之间变化,年辐射总量处于相对稳定阶段,起伏较小。90年代开始,随着工业的发展,工业排放污染物的增加,霾日数增大,辐射量变化幅度加大,尤其是90年代中期到90年代末,年辐射量持续下滑,到1998年达到低谷,仅4090 MJ·m-2。虽然2000年以后一度有上升的趋势,但近年来,尤其是2006年以后,无锡的年辐射总量一直维持在4400 MJ·m-2以下这个较低的水平。

4 结论(1) 无锡市32年来霾日数总体呈上升趋势,32年里出现了2次霾日较多的时段和2次霾日较少的时段,1992—1999年及2006—2011年霾日数都在100 d以上,1980—1992年间, 都在100 d以下;霾日数最多的是2011年(190 d),最少的是2005年(53 d);出现了2次霾日上升的时段和次霾日下降的时段,1989年以后,霾日数逐年上升,1997年后霾日数开始下降,2005年后再次上升。

(2) 无锡市霾日呈现出显著的季节变化特征,冬季>春季>秋季>夏季。12月霾日出现最多,其次是1月,9月出现次数最少。冬半年受大陆盛行的冬季风控制,加上冬季大部分时段天气形势比较稳定,大陆源的人为排放使得冬季是每年霾的多发季节;一般夏季多降雨,且为东南风向,降雨可以使污染颗粒物通过湿清除而沉降,来自海上的东南风向则带来海上的清洁空气,不容易出现霾天气;每年的6及11月,由于夏收夏种及秋收秋种阶段秸秆燃烧的影响,空气中污染颗粒物增多,直接导致6和11月霾天气增多。

(3) 连续10 d以上的霾在维持过程中都经历了地面均压场、入海高压后部及地面倒槽3个变化比较慢的连续天气过程。出现重度霾的地面天气形势为地面均压场型、冷锋前型、地面低压倒槽型3种类型。不论是连续10 d以上的霾还是重度霾天气,中低空气团的后向轨迹都出现了下沉运动,且气团经过地区为污染物浓度较高区域。

(4) 霾天气过程能见度多在5~10 km主要以轻度和轻微霾为主。从20世纪90年代开始连续3 d及以上的霾天气明显增多,连续霾过程大多维持3~5 d。霾天气受气象要素的影响,西北风向以及风速在2~4 m·s-1时污染物通过局地的缓慢扩散有利于霾的出现,较高的相对湿度也有利于霾的形成。而降水量和霾呈现负相关。霾天气下,大气污染物增多,对太阳辐射有削弱作用。

(5) 霾与经济发展、城市工业化建设有密切的联系。工业污染物中的粉尘排放是造成20世纪90年代霾日数增加的最大因素,虽然2004年以后粉尘排放量呈下降趋势,但是由于工业废气的排放量以及汽车拥有量的逐年增加,霾日数仍然呈上升趋势。2000年以后则主要是因为工业废气及汽车尾气的大量排放,汽车数量的急剧增加,导致汽车尾气的排放量大大增加,是导致近几年霾天气增多的一个重要的人为因素。

白志鹏, 蔡斌彬, 董海燕, 等, 2006. 灰霾的健康效应[J]. 环境污染与防治, 28(3): 198-201. |

毕凯, 王广河, 毛节泰, 2012. 2009年上海浦东新区能见度资料的深度分析——兼论高时间分辨率地面观测资料的应用[J]. 气象, 38(2): 220-227. |

陈欢欢, 吴兑, 谭浩波, 等, 2010. 珠江三角洲2001—2008年灰霾天气过程特征分析[J]. 热带气象学报, 26(2): 147-155. |

程真, 陈长虹, 黄成, 等, 2011. 长三角区域城市间一次污染跨界影响[J]. 环境科学学报, 31(4): 686-694. |

樊文雁, 胡波, 王跃思, 等, 2009. 北京雾、霾天细粒子质量浓度垂直梯度变化的观测[J]. 气候与环境研究, 14(6): 631-638. |

范新强, 孙照渤, 2009. 1953—2008年厦门地区的灰霾天气特征[J]. 大气科学学报, 32(5): 604-609. |

韩博, 冯银厂, 毕晓辉, 等, 2009. 无锡市区环境空气中PM10来源解析[J]. 环境科学研究, 22(1): 35-39. |

胡亚旦, 周自江, 2009. 中国霾天气的气候特征分析[J]. 气象, 35(7): 73-78. DOI:10.7519/j.issn.1000-0526.2009.07.011 |

黄健, 吴兑, 黄敏辉, 等, 2008. 1954—2004年珠江三角洲大气能见度变化趋势[J]. 应用气象学报, 19(1): 61-70. DOI:10.11898/1001-7313.20080111 |

冀鲁, 2009. 霾天气的危害[J]. 环境保护与循环经济, 08: 63. DOI:10.3969/j.issn.1674-1021.2009.04.024 |

刘庆阳, 蒲科, 刘艳菊, 等, 2010. 灰霾天气对北京市三环空气中羰基化合物浓度和来源的影响[J]. 环境化学, 29(2): 333-334. |

罗晓玲, 宋丽莉, 潘蔚娟, 2008. 新旧观测标准统计的灰霾时空分布特征对比[J]. 广东气象, 30(1): 17-19. |

牛红亚, 邵龙义, 刘君霞, 等, 2011. 北京灰霾天气PM10中微量元素的分布特征[J]. 中国环境监测, 27(1): 72-77. |

石春娥, 姚叶青, 张平, 等, 2008a. 合肥市PM10输送轨迹分类研究[J]. 高原气象, 27(6): 1383-1391. |

石春娥, 翟武全, 杨军, 等, 2008b. 长江三角洲地区四省会城市PM10污染特征[J]. 高原气象, 27(2): 408-414. |

石慧兰, 王新堂, 邵志勇, 等, 2007. 鲁西北52年日照变化特征及原因[J]. 气象, 33(2): 93-97. DOI:10.7519/j.issn.1000-0526.2007.02.015 |

童尧青, 银燕, 钱凌, 等, 2007. 南京地区霾天气特征分析[J]. 中国环境科学, 27(5): 584-588. |

王启元, 曹军骥, 甘小凤, 等, 2010. 成都市灰霾与正常天气下大气PM2.5的化学元素特征[J]. 环境化学, 29(4): 644-648. |

魏建苏, 孙燕, 严文莲, 等, 2010. 南京霾天气的特征分析和影响因子初探[J]. 气象科学, 30(6): 868-873. |

魏文秀, 2010. 河北省霾时空分布特征分析[J]. 气象, 36(3): 77-82. DOI:10.7519/j.issn.1000-0526.2010.03.011 |

吴兑, 2004. 霾与雾的区别和灰霾天气预警建议[J]. 广东气象, 26(4): 1-4. |

吴兑, 2005. 关于霾与雾的区别和灰霾天气预警的讨论[J]. 气象, 31(4): 3-7. DOI:10.7519/j.issn.1000-0526.2005.04.001 |

吴兑, 2006a. 再论都市霾与雾的区别[J]. 气象, 32(4): 9-15. |

吴兑, 2006b. 再论相对湿度对区别都市霾与雾(轻雾)的意义[J]. 广东气象, 28(1): 9-13. |

吴兑, 2008a. 大城市区域霾与雾的区别和灰霾天气预警信号发布[J]. 环境科学与技术, 31(9): 1-7. |

吴兑, 2008b. 霾与雾的识别和资料分析处理[J]. 环境化学, 27(3): 327-330. |

吴兑, 2011. 灰霾天气的形成与演化[J]. 环境科学与技术, 34(3): 157-161. |

吴兑, 毕雪岩, 邓雪娇, 等, 2006a. 珠江三角洲大气灰霾导致能见度下降问题研究[J]. 气象学报, 64(4): 510-517. |

吴兑, 毕雪岩, 邓雪娇, 等, 2006b. 珠江三角洲气溶胶云造成的严重灰霾天气[J]. 自然灾害学报, 15(6): 77-83. |

吴兑, 邓雪娇, 毕雪岩, 等, 2007a. 都市霾与雾的区分及粤港澳的灰霾天气观测预报预警标准[J]. 广东气象, 29(2): 5-11. |

吴兑, 邓雪娇, 毕雪岩, 等, 2007b. 细粒子污染形成灰霾天气导致广州地区能见度下降[J]. 热带气象学报, 23(1): 1-6. |

吴兑, 廖国莲, 邓雪娇, 等, 2008c. 珠江三角洲霾天气的近地层输送条件研究[J]. 应用气象学报, 19(01): 1-9. |

吴兑, 吴晓京, 李菲, 等, 2010. 1951—2005年中国大陆霾的时空变化[J]. 气象学报, 68(5): 680-688. DOI:10.11676/qxxb2010.066 |

吴兑, 吴晟, 李菲, 等, 2011. 粗粒子气溶胶远距离输送造成华南严重空气污染的分析[J]. 中国环境科学, 31(4): 540-545. |

伍红雨, 杜尧东, 何健, 等, 2011. 华南霾日和雾日的气候特征及变化[J]. 气象, 37(5): 607-614. DOI:10.7519/j.issn.1000-0526.2011.05.013 |

徐梅, 韩素芹, 武国良, 等, 2011. 天津市区秋冬季大气气溶胶散射系数的变化特征[J]. 气象, 37(12): 1566-1571. DOI:10.7519/j.issn.1000-0526.2011.12.013 |

杨军, 牛忠清, 石春娥, 等, 2010. 南京冬季雾霾过程中气溶胶粒子的微物理特征[J]. 环境科学, 31(7): 1425-1431. |

杨卫芬, 银燕, 魏玉香, 等, 2010. 霾天气下南京PM2.5中金属元素污染特征及来源分析[J]. 中国环境科学, 30(1): 12-17. |

尹聪, 朱彬, 曹云昌, 等, 2011. 秸秆焚烧影响南京空气质量的成因探讨[J]. 中国环境科学, 31(2): 207-213. |

于兴娜, 李新妹, 登增然登, 等, 2012. 北京雾霾天气期间气溶胶光学特性[J]. 环境科学, 33(4): 1057-1062. |

俞剑蔚, 孙燕, 张备, 等, 2009. 江苏沿江一次重霾天气成因分析[J]. 气象科学, 29(5): 664-669. |

张浩, 石春娥, 邱明燕, 等, 2010. 合肥市霾天气变化特征及其影响因子[J]. 环境科学学报, 30(4): 714-721. |

郑南, 吉昂, 王河锦, 等, 2009. 北京市冬季霾天气可吸入颗粒物的矿物学研究[J]. 北京大学学报(自然科学版), 45(5): 825-832. |

中国气象局. 2010. 霾的观测和预报等级. 中华人民共和国气象行业标准, QX/T113-2010.

|

周宁芳, 李峰, 饶晓琴, 等, 2008. 2006年冬半年我国霾天气特征分析[J]. 气象, 34(6): 81-88. DOI:10.7519/j.issn.1000-0526.2008.06.012 |

朱彬, 苏继锋, 韩志伟, 等, 2010. 秸秆焚烧导致南京及周边地区一次严重空气污染过程的分析[J]. 中国环境科学, 30(5): 585-592. |

朱佳雷, 王体健, 邢莉, 等, 2011. 江苏省一次重霾污染天气的特征和机理分析[J]. 中国环境科学, 31(12): 1943-1950. |

2013, Vol. 39

2013, Vol. 39