2. 山西省气象局,太原 030002

2. Shanxi Meteorological Bureau, Taiyuan 030002

众多研究表明,20世纪以来, 气候变暖已逐渐成为日益严峻的全球性问题[1-6],同时发现不同地区的气温变化有其不同的特点, 形成原因也不尽相同[7-13],因此,近年来针对不同地区的气温变化研究也越来越多。山西省地处黄土高原东部,位于太行山以西,地理位置及地形特点使得山西省的天气气候与其他地区不完全相同,这给研究山西省气温异常的成因也带来了困难。汪宏宇等[14]曾经分析了东北和华北东部气温异常特征及其成因,指出全区年、季气温均呈上升趋势, 其中冬季增温最大;冬季气温异常与对流层的环流型有关,夏季气温异常与东北冷涡活动有关;冬、夏季气温与东亚冬夏季风、Nino3区海温的关系并不显著。那么位于华北平原以西的山西省,其气温变化具有什么特点?影响其变化的海气背景又有什么不同之处?这方面的研究很少,而近些年山西气温异常的极端事件发生较频繁,已经给人们的日常生活带来影响,因此很有必要对山西省的气温变化特征及其成因进行研究。本文在对山西省夏季气温异常变化特征分析基础上,又对影响气温异常的同期、前期海气场特征作了探讨,为山西省夏季气温异常预测提供气候背景。

1 资料和方法本文所用气温资料为山西省气象局整编的1961年1月至2006年12月42个站点月平均气温,用当年6—8月的平均气温代表夏季平均气温;大气环流资料选用NCEP/NCAR 1961年1月至2006年12月全球逐月500 hPa高度场再分析资料;海温资料选取1961年1月至2006年12月北太平洋10°S~50°N、120°E~80°W范围内5°×5°经纬度共286个格点的月平均海面温度。海温资料来自于国家气候中心。

采用Kendall-Tau检验方法分析了气温时间序列的线性趋势;采用经验正交函数(EOF)方法对夏季气温距平序列进行展开,分析夏季气温异常的时空结构;用合成分析方法对夏季气温异常前期和同期的500 hPa高度场进行诊断分析,并采用t检验方法进行差异显著性检验;利用奇异值分析(SVD)方法分析了气温场和北太平洋海温场之间的时域相关性和空间联系。

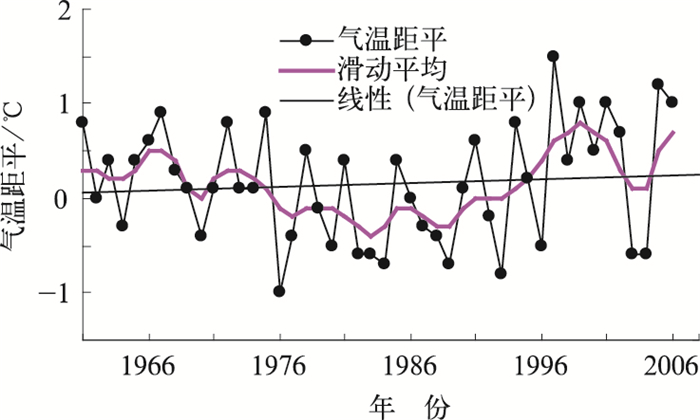

2 山西夏季气温异常的气候特征分析 2.1 年代际、年际变化特征本文在研究气温异常的多年尺度变化时采用二项式7点的滑动平均以滤去3年以下的高频变化。根据图 1中滑动曲线划分山西省夏季的冷暖期: 20世纪60年代至70年代中期是偏暖期, 其中的大部分年份气温为正距平;70年代后期至80年代末则为偏冷期, 期间的大部分年份气温为负距平;90年代后期进入偏暖时期,也是近46年以来的最暖时期。

|

图 1 山西夏季平均气温距平演变 Fig. 1 Yearly variation of summer mean temperature anomaly in Shanxi |

图 1同时给出了山西夏季气温的年际变化特征, 定义气温距平≤-1 ℃为冷夏年, 气温距平≥1 ℃为暖夏年,以此标准得到了1个冷夏年, 为1976年; 5个暖夏年, 分别是1997、1999、2001、2005年和2006年。近46年以来冷夏事件很少,只有1976年出现冷夏;暖夏年则出现在20世纪90年代后期以后,1997年以来暖夏事件频频发生。因此,从年际变化来看,山西夏季气温异常偏低事件集中出现在20世纪70年代中后期和80年代,而气温异常偏高事件主要出现在90年代后期以来。

2.2 气温变化趋势从图 1的线性趋势还可以看出,近46年来,夏季气温的变化趋势不是很明显。进而用Kendall-Tau方法对山西夏季气温时间序列进行线性趋势分析和显著性检验。分析结果表明,1961年以来山西夏季气温呈微弱的上升趋势,上升趋势为0.04 ℃/10a, 没有通过显著性水平检验。

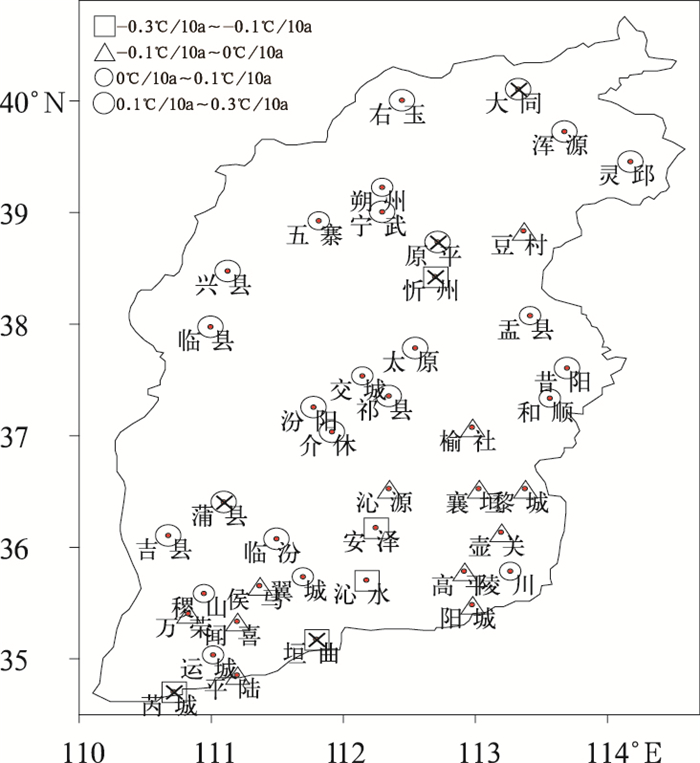

为进一步了解近46年来山西气温变化趋势的各地差别, 我们分别计算了各站气温变化趋势。从夏季气温变化趋势(图 2)来看, 区域差别较明显,山西省的北、中部基本上是增暖趋势(0.01~0.28 ℃/10a),但仅有个别地区(大同、原平和蒲县)通过0.05显著性水平检验,而南部的大部分地区和北、中部的局部地区(榆社、忻州和豆村)则是降温的趋势,尤其是南部的芮城、垣曲和北部的忻州,降温幅度在0.1~0.23 ℃/10a之间,且通过了0.05显著性水平检验。

|

图 2 山西夏季气温变化趋势分布 (图中×代表通过0.05显著性水平检验) Fig. 2 The change trend of summer temperature in Shanxi (Unit: ℃/10a) (× denotes the site passing the test of significance level at 0.05) |

为进一步分析山西气温异常的时空结构,对山西省42个站1961—2006年夏季气温距平场进行EOF展开,第一特征向量方差贡献为73.4%,前两个特征向量的累积方差贡献为86.7%,特征值收敛较快,表明对山西夏季气温距平场进行EOF展开,前2个特征向量有较明确的统计学意义,同时也说明第一特征分量反映了夏季气温异常的主要时空结构。从第一特征向量场(图 3a)可见,全省夏季气温异常表现出符号一致的特点, 说明山西夏季气温异常具有同步性, 同时存在异常程度的差异,西部为高值区,其中南部的稷山、翼城,北部的兴县为高值中心,而东部地区则为低值区,从西向东数值逐渐减小。可见, 在全省气温一致偏高的情况下, 西部偏暖比东部更加明显。从第一特征向量对应的标准化时间系数及其7点平滑曲线和趋势线(图 3b)可看出,趋势线反映其时间系数有着微弱的上升趋势, 说明山西夏季气温近46年来有增温倾向。平滑曲线反映出夏季气温异常的年代际变化特征为“+ -+”,即20世纪60年代至70年代初为偏暖期,70年代中期至90年代中期为偏冷期,90年代后期以来气温一直呈现偏暖态势。

|

图 3 山西夏季气温异常EOF分析第一特征向量场(a)及标准化时间系数(b) Fig. 3 Eigenvector EOF1 (a) and standardization time coefficients (b) for summer temperature anomaly |

夏季气温异常的第二特征向量场(图略)表现出符号相反的特点,即南正北负,图中零等值线为东—西走向,大致从中部经过榆社和蒲县,以此线为界,等值线以南地区特征向量全为正值,以北地区全为负值,而且越往北或越往南绝对值越大,这种模态反映出越往北气温越偏凉,越往南则越偏热的分布特征。第二特征向量对应的时间系数表明山西省夏季气温呈明显的下降趋势,气温异常的年代际变化也较明显,以20世纪80年代初为分界线,60、70年代为偏暖状态,80年代以来则转为偏冷时期。

3 山西夏季气温异常的成因分析众所周知,对某个区域天气气候造成影响的最直接因子是大气环流异常[15-20], 另外, 海洋温度的异常通过海洋-大气相互作用也会对天气气候带来间接影响。为此,本文从大气环流和海温两方面对气温异常的成因进行分析,以揭示出对山西夏季气温异常起主要作用的影响因子。根据2.4节中EOF展开时间系数确定气温异常年,时间系数>1.0的年份为暖夏年,时间系数≤-1.0的年份为冷夏年,从而得到,暖夏年份有10年:1961、1967、1972、1975、1994、1997、1999、2001、2005和2006年,冷夏年份有10年:1976、1980、1982、1983、1984、1989、1993、1996、2003和2004年。

3.1 夏季气温异常的500hPa高度特征从山西冷、暖夏年同期500 hPa高度距平及差值t分布(图 4)可以看出,冷夏年(图 4a), 欧亚大陆上空呈现高度距平“+ -+”的纬向波列,而暖夏年环流形势则相反(图 4b), 欧亚大陆上空呈现高度距平西高东低形势。差值t检验(图 4c)结果表明,亚洲地区的差值显著中心区位于乌拉尔山以东和我国长江以南地区,说明在对流层中层, 高纬地区的阻高和副高是影响山西省夏季气温异常的关键系统。

|

图 4 山西冷夏(a)、暖夏(b) 500 hPa高度距平合成及差值t分布(c) 图(c)中阴影区为通过0.05显著性检验的区域 Fig. 4 Composite distribution of 500 hPa height anomaly fields in cold (a) and warm (b) summer years of Shanxi Province and t-test values (c) for their differences. Shaded areas denote the regions passing the test of significance level at 0.05 |

对山西冷、暖夏年前期冬季和前期春季500 hPa高度距平(图略)的分析表明,冬季差异显著中心位于新地岛附近和贝加尔湖周围地区,另外,太平洋也有一个明显差异中心,但没通过显著性检验。春季差异显著中心位于乌拉尔山以西和大西洋的百慕大、马德拉群岛附近。因此,前期冬季贝加尔湖高压、极涡和太平洋副高,前期春季高纬地区阻塞高压可作为山西夏季气温异常的前兆信号。

3.2 气温异常与海温的关系众多研究表明,热带西太平洋海温变化与东亚大气环流及我国的天气、气候变化有着密切联系[21-28],对北太平洋SST与山西夏季气温异常的SVD分析表明,夏季气温与同期北太平洋SST之间具有较好的时空相关关系,在预测夏季气温时可以应用此关系,而与前期春季、冬季海温关系不是很好,在预测夏季气温时可作为参考(表 1)。

|

|

表 1 夏季气温与同期、前期海温SVD第一模态协方差贡献和相关系数 Table 1 The first mode covariance contribution (Unit:%) and correlation coefficient of SVD |

SVD分析空间分布(图略)特征表明,当山西夏季气温异常偏高时,从前期冬季开始北太平洋SST出现如下变化:冬季北太平洋SST呈现出西北高东南低的形态,这种海温场的分布具有La Nina事件的特征,到当年春季,这种分布仍持续,只是赤道中东太平洋偏冷程度和范围有所缩小,即La Nina事件在减弱,到了夏季,La Nina事件已经结束,整个北太平洋SST几乎都为正距平,Nino3区甚至也呈现出暖水状态,对应山西夏季气温异常偏高。因此,前期冬季较强、春季减弱的La Nina事件, 可作为夏季气温异常的前兆信号。

4 小结山西夏季气温异常变化具有年代际特征:20世纪60年代至70年代中期是偏暖期, 70年代后期至80年代末则为偏冷期, 90年代后期进入偏暖时期。近46年来,山西夏季气温异常的变化趋势不是很明显,上升趋势仅为0.04 ℃/10a,全省各地夏季气温变化趋势区域差别较明显,北部、中部是增暖趋势,南部的大部分地区则是降温趋势。

山西夏季气温异常的环流特征是,在对流层中层, 极涡、高纬地区的阻高和副高是影响山西省夏季气温异常的关键系统,西太平洋副高越偏北, 极涡偏弱, 高纬地区的阻高偏西,有利于夏季山西省气温偏高,反之,夏季气温偏低。前期冬季贝加尔湖高压、极涡和太平洋副高,前期春季高纬地区阻塞高压可作为山西省夏季气温异常的前兆信号。

山西夏季气温与同期北太平洋SST之间具有较好的时空相关关系,当SST为暖水状态时,对应山西夏季气温异常偏高。前期冬、春季的La Nina事件, 往往对应山西夏季气温偏高,对夏季气温异常的预测具有指示意义。

施能, 陈家其, 屠其璞, 1995. 中国近百年来4个年代际的气候变化特征[J]. 气象学报, 53(4): 431-439. DOI:10.11676/qxxb1995.049 |

李维京, 赵振国, 李想, 2003. 中国北方干旱的气候特征及其成因的初步研究[J]. 干旱气象, 21(4): 1-5. |

任福民, 翟盘茂, 1998. 1951-1990年中国极端气温变化分析[J]. 大气科学, 22(2): 217-227. |

王绍武, 1994. 近百年气候变化与变率的诊断研究[J]. 气象学报, 52(3): 261-273. DOI:10.11676/qxxb1994.035 |

林学椿, 于淑秋, 唐国利, 1995. 中国近百年温度序列[J]. 大气科学, 19(5): 530-531. |

谭方颖, 王建林, 宋迎波, 2010. 华北平原近45年气候变化特征分析[J]. 气象, 36(5): 40-45. DOI:10.7519/j.issn.1000-0526.2010.05.005 |

李崇银, 1988b. 中国东部地区的暖冬与厄尔尼诺[J]. 科学通报, 33: 283-286. |

刘实, 王宁, 2001. 前期ENSO事件对东北地区夏季气温的影响[J]. 热带气象学报, 17(3): 314-319. |

张黎红, 王谦谦, 2005. 大连地区冷暖冬年冬季大气环流特征分析[J]. 高原气象, 24(6): 1034-1039. |

王亚伟, 翟盘茂, 田华, 2006. 近40年南方高温变化特征与2003年的高温事件[J]. 气象, 32(10): 27-33. DOI:10.7519/j.issn.1000-0526.2006.10.004 |

阿依夏木·尼亚孜, 周宁芳, 杨贵名, 2007. 近45年哈密地区温度变化特征[J]. 气象, 33(7): 89-97. DOI:10.7519/j.issn.1000-0526.2007.07.011 |

贺哲, 李平, 乔春贵, 2007. 郑州极端高温天气成因分析[J]. 气象, 33(3): 68-75. DOI:10.7519/j.issn.1000-0526.2007.03.010 |

史印山, 谷永利, 林艳, 2009. 京津冀高温天气的时空分布及环流特征分析[J]. 气象, 35(6): 63-69. DOI:10.7519/j.issn.1000-0526.2009.06.008 |

汪宏宇, 龚强, 孙凤华, 2005. 东北和华北东部气温异常特征及其成因的初步分析[J]. 高原气象, 24(6): 1024-1033. |

朱艳峰, 谭桂容, 王永光, 2007. 中国冬季气温变化的空间模态及其与大尺度环流异常的联系[J]. 气候变化研究进展, 3(5): 266-270. |

李维京, 1999. 1998年大气环流异常及其对中国气候异常的影响[J]. 气象, 25(4): 20-25. DOI:10.7519/j.issn.1000-0526.1999.04.004 |

朱艳峰, 陈隆勋, 2000. Study on the quasi-four year oscillation of air-sea interaction[J]. Acta Meteorologica Sinica, 14(3): 293-306. |

宋文玲, 2006. 2005年北半球大气环流特征及其对中国气候异常的影响[J]. 气象, 32(4): 68-73. DOI:10.7519/j.issn.1000-0526.2006.04.012 |

吕志红, 李强, 李晶, 2006. 抚顺冬季异常偏冷年气候特征及成因分析[J]. 气象, 32(9): 90-94. DOI:10.7519/j.issn.1000-0526.2006.09.015 |

柳艳香, 王小玲, 毛卫星, 2007. 2006年北半球大气环流及对中国气候异常的影响[J]. 气象, 33(4): 102-107. DOI:10.7519/j.issn.1000-0526.2007.04.018 |

李耀辉, 李栋梁, 赵庆云, 2000. 中国西北春季降水与太平洋秋季海温的异常特征及其相关分析[J]. 高原气象, 19(1): 100-110. |

孙力, 安刚, 2003. 北太平洋海温异常对中国东北地区旱涝的影响[J]. 气象学报, 61(3): 346-353. DOI:10.11676/qxxb2003.033 |

孙淑清, 马淑杰, 2003. 海温异常对东亚夏季风及长江流域降水影响的分析及数值试验[J]. 大气科学, 27(1): 36-52. |

严华生, 严小冬, 2004. 前期高度场和海温场变化对我国汛期降水的影响[J]. 大气科学, 28(3): 405-414. |

宗海锋, 张庆云, 陈烈庭, 2006. 梅雨期中国东部降水的时空变化及其与大气环流、海温的关系[J]. 大气科学, 30(6): 1189-1196. |

Huang R H, Wu Y F, 1989. The influence of ENSO on the summer climate change in China and its mechanism[J]. Adv Atmos Sci, 6(1): 21-32. DOI:10.1007/BF02656915 |

Zhang R H, A Sumi, M Kimoto, 1999. A diagnostic study of the impact of El Nion on the precipitation in China[J]. Adv Atmos Sci, 16(2): 229-241. DOI:10.1007/BF02973084 |

毛文书, 王谦谦, 景艳, 2007. 江淮梅雨与冬季西太平洋海温的SVD分析[J]. 气象, 33(8): 83-89. DOI:10.7519/j.issn.1000-0526.2007.08.013 |

2010, Vol. 36

2010, Vol. 36