2008年1月10日至2月初,我国发生了历史上罕见的低温雨雪冰冻灾害,其主要特征为灾害范围广、灾害强度大、连续低温时间长、雨雪持续时间长、冰冻日数多和灾害损失严重。这次灾害主要由4次天气过程造成。时间段分别为1月10—16日、18—22日、25—29日、1月31日至2月2日。低温雨雪冰冻灾害造成的损失极为严重,对交通运输、能源供应、电力传输、农业及人民群众生活造成了严重影响和损失,受灾人口过亿,直接经济损超过1000多亿元。湖南、湖北、江西、安徽、贵州等省灾情尤其严重[1]。中国气象局国家气候中心主要从海温下垫面异常和环流系统异常两个角度对此次大范围雨雪及其可能成因作了及时的分析。

1 La Nina事件的影响自2007年8月,赤道中东太平洋海温进入拉尼娜状态后迅速发展,至2008年1月,已连续6个月海表温度较常年同期偏低0.5℃以上,且1月NINO Z综合指数为-1.52℃,成为此次事件截止1月的峰值。从表 1历次La Nina事件统计可以看到[2],此次事件前6个月赤道中东太平洋海表温度较常年同期平均偏低1.2℃,为1951年有资料记录以来历次拉尼娜事件前6个月平均强度之最。根据国家气候中心的预计,此次拉尼娜事件将至少持续至200 8年春末,并可能演变成为一次较强的拉尼娜事件。

|

|

表 1 1951年至今历次La Nina事件开始时间(年.月)及前6个月平均NINO Z指数(℃) |

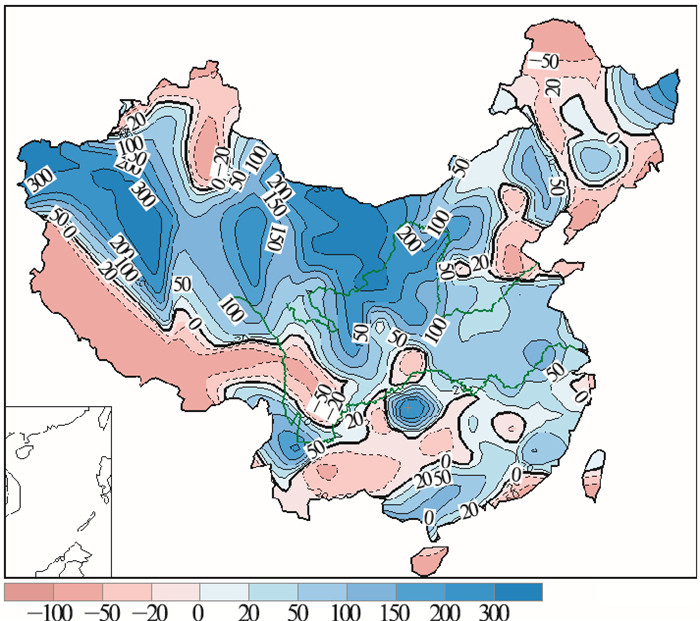

拉尼娜事件对我国气候尤其是秋、冬季气候有非常显著的影响[3-4]。一般而言,在La Nina事件发生的秋季,我国北方地区降水偏多,南方降水偏少。2007年秋季降水实况与上述特征非常一致,初步的分析表明本次La Nina事件对2007年秋季气候有显著影响[5]。强拉尼娜事件发生的当年冬季,中纬度大气环流的经向度加强,即冷空气活动频繁,易造成我国北方和东部大部地区气温偏低,长江以北地区降水偏多。入冬以来,我国出现的降水异常分布特征和历史上较强La Nina事件发生后的冬季气候特征非常相似(图 1),即我国大范围多雨雪、气温偏冷,尤其是长江以北地区,降水异常偏多。这表明,近期我国东部的大范围雨雪天气除天气尺度成因外,还具有明显的海洋下垫面异常的气候背景。

|

图 1 2007年12月至2008年1月降水距平百分率 |

La Nina事件发生后,赤道中东太平洋为负海温距平,中纬度太平洋地区为正海温距平。海温的这种分布型可以引起欧亚、北美地区冬季大气环流的异常,并伴随有明显的遥相关型波列特征,影响到东亚地区的大气环流异常,尤其是东亚冬季风的异常[6-7]。而本次大范围低温雨雪冰冻灾害的直接原因就是欧亚地区出现罕见、持续而稳定的大气环流异常形势。这种大气环流异常形势主要表现在4个方面。

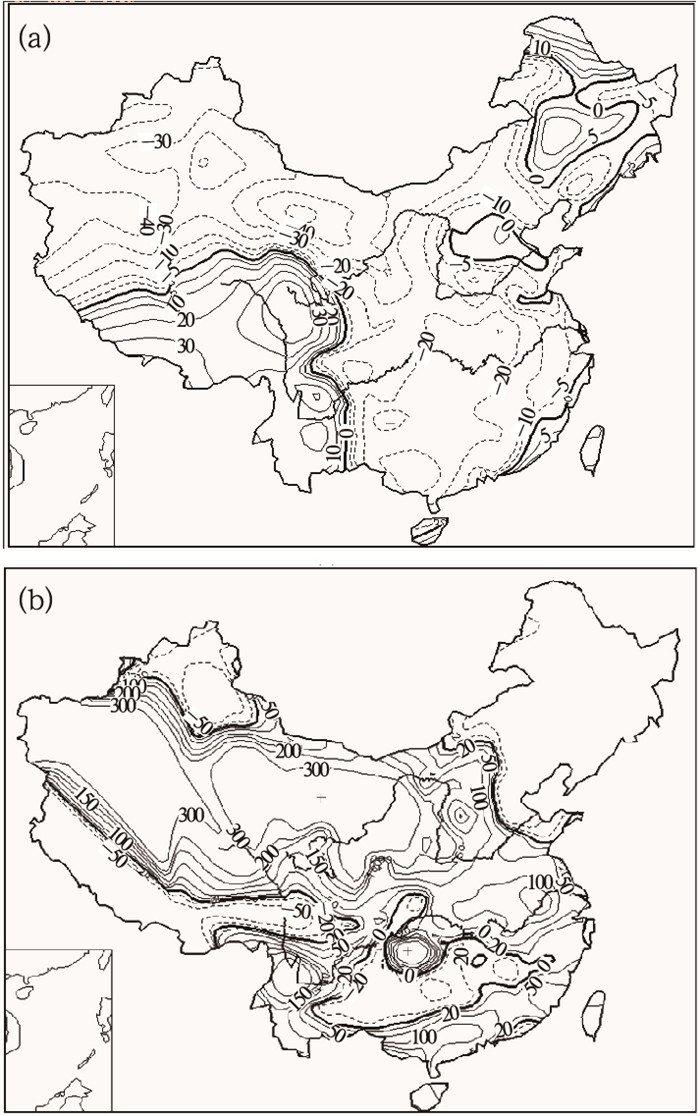

2.1 欧亚中高纬度大气环流的异常2008年1月,中高纬度欧亚地区的大气环流异常表现为西高东低的分布,即乌拉尔山地区位势高度场异常偏高、中亚至蒙古国西部直到俄罗斯远东地区高度场偏低,有利于冷空气自西北向东南活动。这种环流异常型持续日数达20天以上,是多年平均出现日数的3倍多,为1951年以来该环流型持续日数最长的一次。在这样的环流形势下,冷空气从西伯利亚地区连续不断自西北方向沿河西走廊南下入侵我国,为我国自北向南出现大范围低温、雨雪、冻害天气提供了冷空气活动条件。另一方面,从逐日天气图上可以看出,源自巴尔克什湖的冷空气经高原源源不断东移,也是造成我国南方低温冻害的重要原因之一。

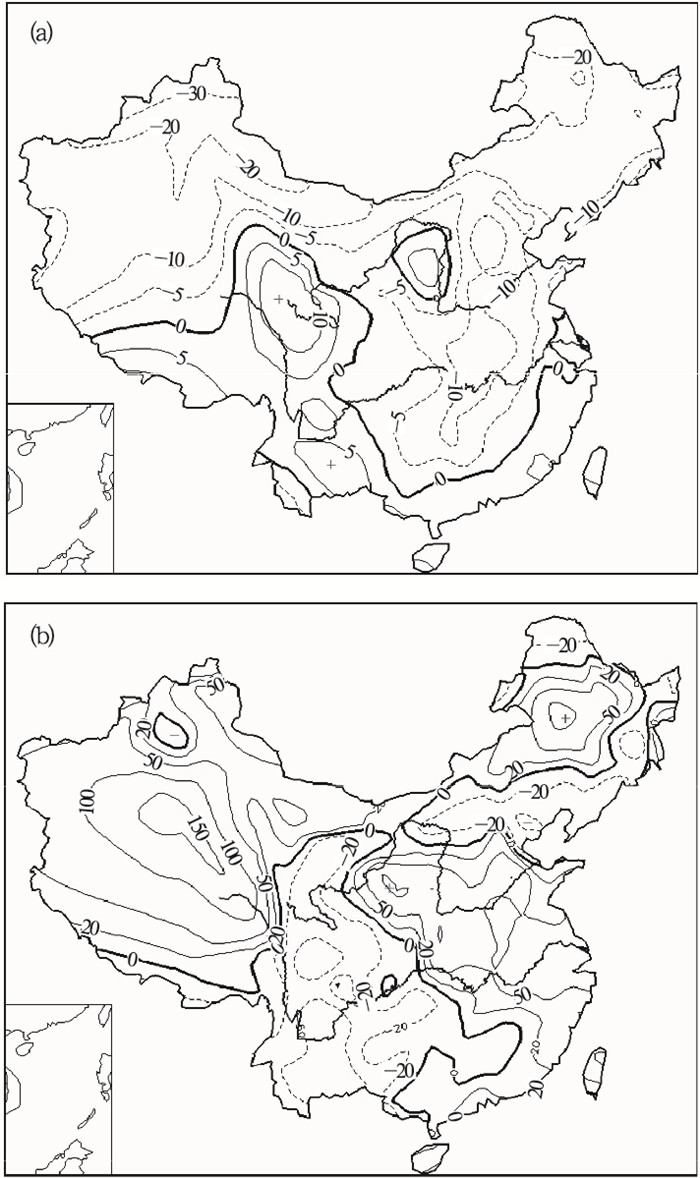

对历史上1月E型异常偏多的7年作了合成分析,结果表明E型异常偏多的年份,1月全国气温以大面积偏冷为主,降水正距平区主要集中在长江以北地区(图 2),这和今年1月已经出现的气温距平及降水距平百分率的实况非常一致(图 3)。

|

图 2 1月E型异常偏多年气温距平(a)和降水距平百分率(b) |

|

图 3 2008年1月气温距平(a)和降水距平百分率(b) |

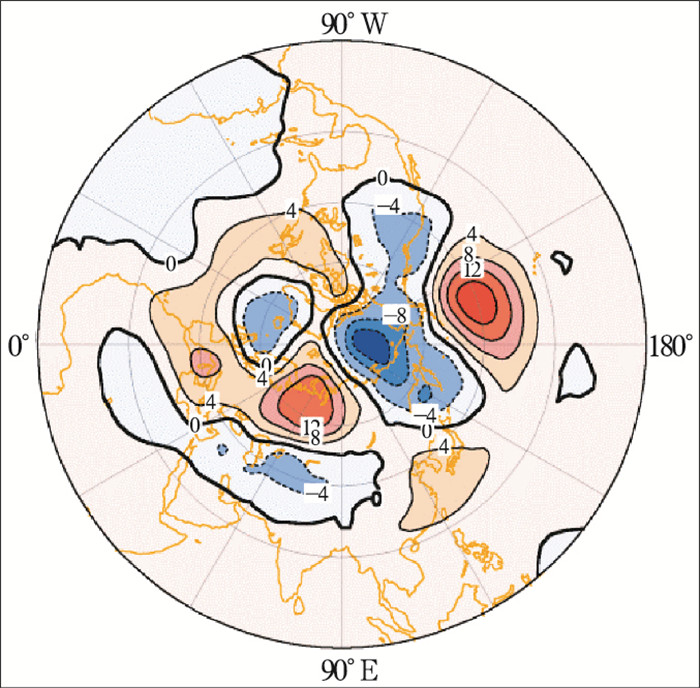

1月以来,北半球欧亚地区从低纬到中纬、高纬度500hPa位势高度呈“+-+”分布(图 4),主要表现为副热带系统偏强偏北,欧亚中高纬度高度场呈西高东低的分布,而东亚中低纬地区呈东高西低分布。这样的环流配置,有利于高纬冷空气不断分裂南下,但是受到较强副热带系统的阻挡,使得冷暖空气的交汇主要在我国中东部地区,形成从黄河流域到江南北部区域的雨雪天气。

|

图 4 北半球2008年1月500hPa位势高度距平场(单位:10gpm) |

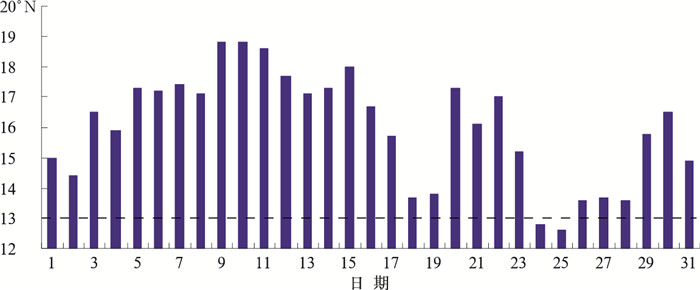

2008年1月,西太平洋副热带高亚脊线位置平均达到17°N,异常偏北,为1951年以来之最,远远高于多年平均的13°N。从副高脊线逐日演变图(图 5)中可以看到,副高脊线只有2天位于13°N以南。另一方面,在1月前期,副高强度偏强,这在La Nina事件发生的背景下是非常罕见的。由于副高西侧的偏南风是南方暖湿空气的主要引导气流之一,配合中高纬度冷空气活动频繁,强大的副高造成冷暖空气交汇作用的加剧,导致这段时间冷暖空气交汇的主要地区位于我国长江中下游及其以北地区,造成该地区低温多雨雪灾害;1月中旬后期开始,副高主体较前期南移,强度也有所减弱,冷暖空气交汇区域也随之南移,低温雨雪冰冻等灾害性天气主要集中在长江中游沿江及以南地区。

|

图 5 2008年1月逐日西太平洋副热带高压脊线位置 虚线为1971—2000年平均的1月副高脊线位置 |

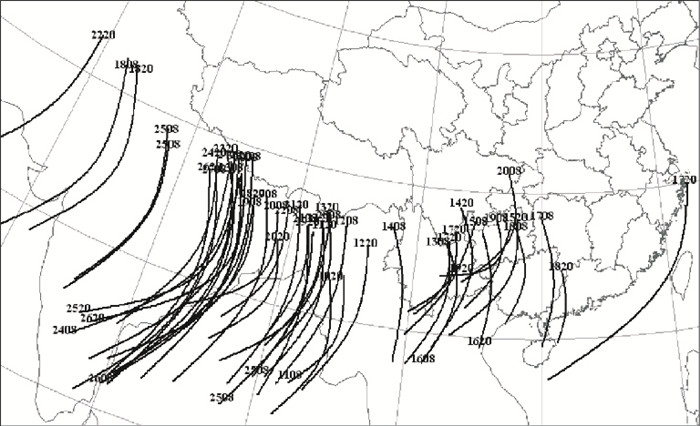

进入2008年,青藏高原南缘的系统异常活跃,特别是1月中旬以来,南支槽活动频繁,且强度加剧,是近十多年来少有的。南支槽的稳定活跃有利于来自印度洋和孟加拉湾的暖湿气流沿云贵高原不断向我国输送,为我国长江中下游及其南部地区的强降雪天气提供了更加充足的水汽来源。图 6给出了2008年1月10—31日每日08时和20时的南支槽位置,显见1月南支槽异常活跃且频繁东移,其每一次东移都给我国东部地区带来大范围的雨雪天气过程。

|

图 6 2008年1月10—31日每日08时和20时的南支槽位置 |

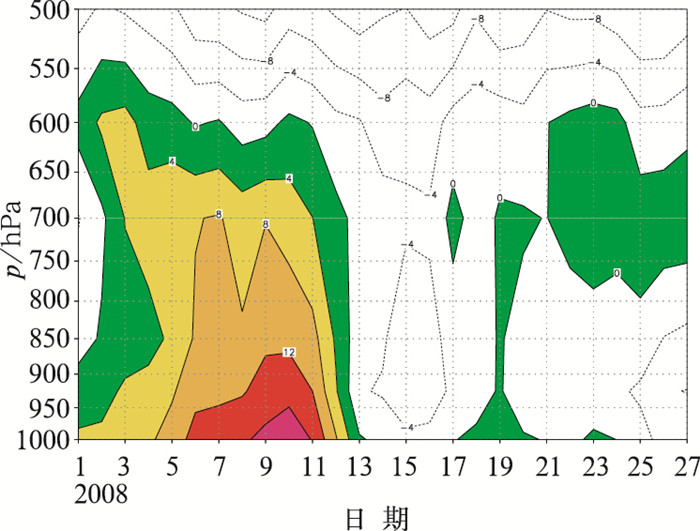

前面指出,2008年1月,冷、暖空气长时间维持在长江以南地区。在冷暖空气交汇区,暖湿空气在上,在对流层中低层形成稳定的逆温层,这是大范围冻雨出现的主要原因[8]。监测表明,自1月中旬以来,我国南方湖南、贵州等地出现了明显的逆温层,并逐渐加强维持,这从2008年1月逐日(27.5°N、110°E)格点上空的温度场时间-高度剖面图(图 7)可以清楚地看出。从1月13日起,700hPa层出现了明显的逆温层,该逆温层在16日前后略有减弱,但之后再次加强并维持至月末。

|

图 7 2008年1月逐日(27.5°N、110°E)点上空的温度场时间-高度剖面图 |

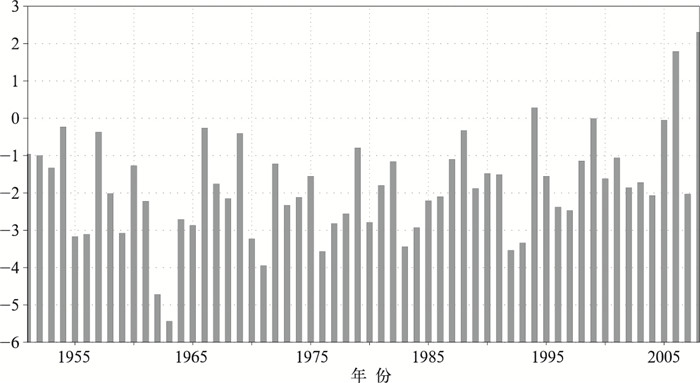

进一步计算了1951—2008年逐年1月(27.5°N、110°E)格点上700hPa气温(图 8)和7 00hPa与1000hPa的气温差(图略),可见2008年1月,700hPa气温异常偏高,全月平均气温高达2℃以上,为历史同期第一。1月700—1000hPa气温差也为历史同期之最。雨雪的不停增加,促使地表气温偏低,加之对流层中下层温度异常偏高,对流层这样的温度场配置使得雨滴下落到地面迅速凝结成冻雨,再次促使地表气温下降,形成一个正反馈过程,这是导致湖南、贵州等地冻雨不断的主要原因。

|

图 8 1951—2008年1月(27.5°N、110°E)格点上700hPa气温 |

2008年1月10日至2月初,我国发生了历史上罕见的低温雨雪冰冻灾害,本文从海温异常和环流异常两个角度对气候异常成因进行了初步分析。分析表明,2007年8月发生至今的拉尼娜事件所造成的大气环流异常是导致我国大范围持续低温雨雪冰冻灾害的重要原因。2008年1月,乌拉尔山地区环流场异常偏高、中亚至蒙古国西部直到俄罗斯远东地区偏低,这种环流异常型持续日数达20天以上,为1951年以来该环流型持续日数最长的一次,非常有利于冷空气不断分裂南下,自西北方向沿河西走廊南下入侵我国,为我国自北向南出现大范围低温、雨雪、冻害天气提供了冷空气活动条件。同时,西太平洋副热带高压异常偏北,向我国输送了大量暖湿空气,并决定了低温暴雪冻雨灾害发生的区域。同时,2008年1月,青藏高原南缘的南支槽异常稳定活跃,有利于来自印度洋和孟加拉湾的暖湿气流沿云贵高原不断向我国输送,为我国长江中下游及其南部地区出现强雨雪天气提供了更加充足的水汽来源。分析还表明,1月中旬以来,湖南、贵州等地逆温层不断加强并长时间维持是上述地区大范围冻雨持续出现的主要原因。

致谢:本文在完成过程中,得到国家气候中心丁一汇院士、董文杰研究员、李维京研究员、罗勇研究员以及气候预测室、气候系统监测室、气候应用服务室很多同事的建议和帮助,在此一并致谢。本工作还得到国家科技支撑计划项目(2006BAC02B04)和中国气象局气象新技术推广项目CMATG2007M04的资助。

| [1] |

王凌, 高歌, 张强, 等. 2008年1月我国大范围低温雨雪冰冻灾害的气候特征及成因分析.Ⅰ气候特征[J]. 气象, 2008, 34(4): 95-100. DOI:10.7519/j.issn.1000-0526.2008.04.012 |

| [2] |

翟盘茂, 李晓燕, 任福民. 厄尔尼诺[M]. 北京: 气象出版社, 2000: 180.

|

| [3] |

何溪澄, 李巧萍, 丁一汇, 等. ENSO暖冷事件下东亚冬季风的区域气候模拟[J]. 气象学报, 2007, 65(1): 18-28. DOI:10.11676/qxxb2007.002 |

| [4] |

陈海山, 孙照渤, 倪东鸿. Nino C区秋季海温异常对东亚冬季大气环流的影响[J]. 热带气象学报, 2002, 18(2): 148-156. |

| [5] |

贾小龙, 张培群, 陈丽娟, 等. 2007年我国秋季降水异常的成因分析[J]. 气象, 2008, 34(4): 86-94. DOI:10.7519/j.issn.1000-0526.2008.04.011 |

| [6] |

穆明权. 东亚冬季风异常与ENSO循环关系的进一步研究[J]. 气候与环境研究, 2000, 6(3): 273-285. |

| [7] |

李崇银, 穆明权. 东亚冬季风—暖池状况—ENSO循环的关系[J]. 科学通报, 2000, 45(7): 678-685. |

| [8] |

大气科学辞典编委会. 大气科学辞典[M]. 北京: 气象出版社, 1994: 156.

|

2008, Vol. 34

2008, Vol. 34