冬季,受强寒潮天气的影响,我国华中和西南一带地区常常会出现急剧的降温和低温、大风、雨雪和冰冻天气。历史上出现严重低温冰冻灾害的有1954年12月至1955年1月、1957年1—2月、1964年2月、1969年1—2月及1977年1—2月、1984年1月等。近20多年来,虽然冬季变暖,但极端的严重雨雪冰冻灾害还是时有发生,2005年冬季,湖南、贵州就曾发生严重的冰冻灾害[1]。2008年1月中下旬,我国南方大部地区遭受了历史罕见的低温、雨雪、冰冻灾害,河南、湖北、安徽、江苏、湖南和江西西北部、浙江北部出现大到暴雪;湖南、贵州、安徽南部和江西等地出现冻雨或冰冻天气,对交通运输、能源供应、电力传输、通讯设施、农业及人民群众生活造成了严重影响和损失。本文利用1951—2008年实时和历史的逐日气象资料分析,对这次极端低温、雨雪、冰冻天气过程的空间分布、强度和持续时间进行分析,并通过与历史资料比较来认识本次灾害性天气的严重性。

1 低温雨雪冰冻发生概况2008年1月中下旬,受冷暖空气共同影响,我国出现4次明显的雨雪天气过程,河南、湖北、安徽、江苏、湖南和江西西北部、浙江北部出现大到暴雪;湖南、贵州、安徽南部和江西等地出现冻雨或冰冻天气。4次过程出现时段分别为:1月10—16日,18—22日,25—29日和31日至2月2日。具有过程频繁集中、间隔短、4次过程总时间长等特点。

第一次过程:1月10—16日,黄淮南部及其以南地区先后出现降雨、雨夹雪转降雪天气,陕西中部、山西南部、河南、安徽中北部、江苏北部、湖北、湖南和江西西北部出现大到暴雪;湖南中南部、贵州西部和南部出现冻雨。

第二次过程——范围广:18—22日,湖北东部、河南南部、安徽中部和北部、江苏北部和湖南北部出现大到暴雪,安徽南部、湖南大部、贵州全省和广西东北部出现冻雨。

第三次过程——强度大:25—29日,河南南部、湖北东部、安徽、江苏和浙江北部出现暴雪,28日积雪深度达20~45cm。江西出现大范围的冻雨天气,贵州大部和湖南部分地区也维持冻雨天气。

第四次过程:31日至2月2日,江南、华南雨雪量大,其中湖南中部、江西北部、安徽南部、江苏南部、浙江北部等地出现暴雪,2日,安徽中部、江苏南部、浙江北部及湖南中部、江西北部等地局部地区积雪厚度达20~35cm;贵州、湖南、江西、浙江、云南等地出现冻雨。

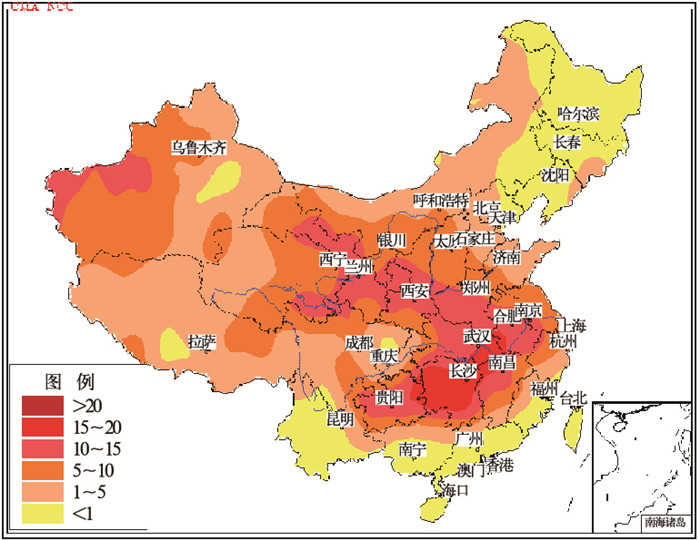

1月10日至2月2日期间的4次天气过程,导致降雨(雪)量主要集中在长江中下游、华南大部及云南西北部等地,这些区域的累积降水量达50~100mm,其中,苏皖南部、江南大部、华南部分地区超过100mm。与常年同期相比,长江以北大部分地区、江南南部、华南大部及云南西部、西藏东南部及西部等地降水偏多1~2倍,部分地区超过2倍。我国西北和中东部地区平均气温普遍较常年同期偏低1~4℃,湖北中东部、湖南大部、贵州中东部、广西中北部、甘肃大部、宁夏、内蒙古西部、南疆南部等地偏低4℃以上(图 1)。

|

图 1 2008年1月10日至2月2日全国气温距平分布图(℃) |

总体上看,此次低温、雨雪、冰冻天气属1949年以来所罕见,具有范围广、强度大、持续时间长、灾害重等特点。

2.1 空间分布此次持续的低温、雨雪、冰冻天气影响范围广。目前,冰冻天气还没有统一的指标, 各地所用指标也有所不同[2-4],这里我们设定日平均气温小于等于1℃,且同时有降雨或降雪出现,为1个冰冻日。图 2表示的是2008年1月10日至2月2日期间全国冰冻日数分布。可以看出,我国除华南、东北及云南等地以外的大部分地区均出现冰冻、雨雪天气,其中湖南、湖北大部、江西西北部、安徽中南部、贵州中部等地冰冻日数达10~20天。贵州、湖南、湖北、安徽、江西、广西、重庆、广东、浙江、福建、四川、陕西、江苏、云南、甘肃、河南、青海、西藏、山西、上海等20个省(区、市)先后遭受了低温雨雪冰冻灾害。

|

图 2 2008年1月10日至2月2日全国冰冻日数分布(天) |

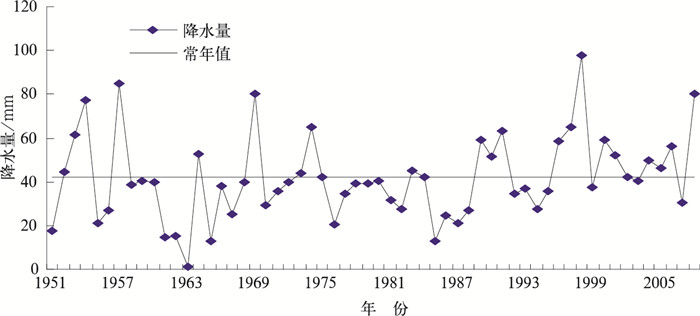

此次持续的低温、雨雪、冰冻天气强度大,表现为降温明显、日最高气温异常偏低、降水量显著偏多。1月上旬我国长江流域平均气温为5~10℃,较常年同期偏高2~4℃;1月中下旬受持续冷空气影响,南方大部地区出现剧烈降温,长江以南大部最大降温幅度达10~20℃,长江中下游地区的最低气温降至-6~0℃,日最高气温也显著偏低。与常年同期相比,湖南、贵州、湖北、广西等地平均最低气温偏低2~4℃,平均最高气温则偏低达5~9℃。由图 3可见,长江中下游(江苏、安徽、湖北、湖南、江西、上海)及贵州平均最低气温较常年偏低,但不是历史最低,然而平均最高气温却异常偏低,较常年同期偏低达5.7℃,为历史同期最低值,其偏低程度达百年一遇。最高气温低这个特点,可能会使得冰雪白天不容易融化,造成冰冻持续存在;从雨雪量来分析,上述地区平均降水量仅少于1998、1957年为历史同期第三多(图 4)。

|

图 3 1月10日至2月2日长江中下游及贵州平均最高、最低气温历年变化 |

|

图 4 1月10日至2月2日长江中下游及贵州平均降水量历年变化 |

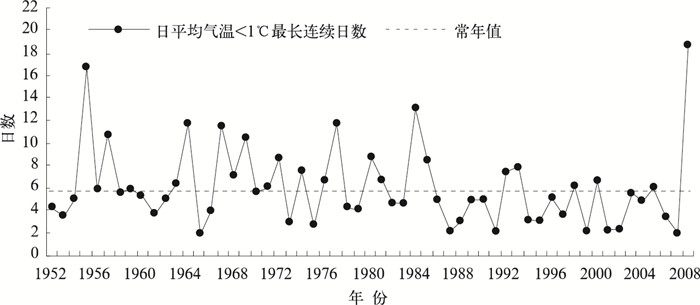

此次低温、雨雪、冰冻天气持续时间长。从历年冬季(上年12月1日至当年2月28日,2007/2008冬季资料统计至2月18日)资料分析发现,2007/2008冬季长江中下游及贵州连续低温(日平均气温小于1℃)最长连续日数为18.7天,多于1954/1955年冬季(16.7天),为历史最大值(图 5);最长连续冰冻日数为9.9天,也已超过1954/1955年冬季(8.6天),达历史最大值。

|

图 5 冬季长江中下游及贵州日平均气温 < 1℃最长连续日数历年变化 |

部分省雨雪冰冻强度或持续时间超过历史极值。其中贵州省持续冰冻天气为有气象记录以来最严重的一次,冰冻影响范围及电线积冰厚度突破有气象记录以来极值,有56个县(市)的冰冻持续日数突破了历史纪录。湖南省雨雪冰冻灾害为有记录以来范围最广、持续时间最长、损失最重的一年,冰冻站数为有记录以来最多,持续时间仅次于1982/83、1954/55年。湖北省是自1954/55年以来最严重的一次低温雨雪过程,大部地区连续低温日数达16~18天,为1954/55年以来最长,连续雨雪日数15~18天,则为历史同期最长。江西省有60多个县市出现了冻雨天气,持续雨雪冰冻天气为1959年有气象记录以来最严重。江苏省此次区域性暴雪过程历史罕见,其持续时间,积雪深度及影响程度都为有记录以来之最。安徽省持续降雪时间超过1954/55和1968/69年,为有气象记录以来降雪持续时间最长的一年。

2.4 灾害影响程度此次低温、雨雪、冰冻灾害造成的损失也极为严重。据民政部统计,全国受灾人口1亿多人,直接经济损失达1500多亿元,农作物受灾面积和直接经济损失均已经超过上年全年低温冻害造成的损失。受灾严重的有湖南、湖北、江西、安徽、贵州等省,冰冻灾害对电力、交通运输、农业及人民群众生活造成了严重影响和损失。

冰冻灾害对电力运行造成灾难性影响。目前,我国中东部地区输电线路覆冰的设计标准一般为30年一遇,电力线路可承受15~30mm的覆冰。而在这次灾害中电网受损严重的地区,覆冰厚度普遍超过30mm,很多地区达到50mm以上,不少地区电线覆冰厚度突破历史极值。如:湖南电网结冰最大厚度达70mm,超过历史最高纪录(40mm);江西抚州、井冈山和南城电线积冰分别为36mm、45mm和52mm,创历史新高。当冰冻强度超过设备所能承受的限值, 即超过设计标准时,往往会导致事故发生,对电网供电运行及安全产生严重影响。此次罕见低温雨雪冰冻天气,导致南方部分地区出现电力设备掉闸、杆塔折倒断线和拉闸限电情况,无论从范围还是持续时间上电网受到的威胁都是历史上最严重的。因电网垮塌,造成京广南段铁路供电中断,旅客列车大面积晚点,广州站和京广沿线车站旅客大量滞留,不少地区电网供电中断多日,湖南、贵州启动了大面积停电应急预案Ⅰ级紧急响应。

此次低温雨雪冰冻天气正值春运高峰期,严重影响了公路、铁路、民航等交通部门的正常运营,对人们的出行及返乡极为不利。1月下旬,湖北、安徽、河南、陕西、江苏、湖南、贵州等多个省份被大范围积雪覆盖,其中安徽中部、江苏南部等地出现了30~45cm的积雪。同时,上述地区的白天温度接近0℃或以下,冰雪不易融化,路面结冰现象严重,导致机场和高速公路关闭。1月26—30日受京珠高速公路封闭影响,连续5天京珠高速湖北南段滞留车队长达35km,滞留车辆超过2万台,滞留司乘人员超过6万人。1月28日,湖南、湖北、江苏、江西、安徽等省因雨雪天气共计21个机场关闭,仅广州就有75个出港航班取消,50 00多名旅客被迫滞留。1月30日,由于冰冻灾害导致供电设备出现故障,京广铁路南段和沪昆铁路部分区段受阻,铁路运输中断,南方电煤供应紧张,广州地区滞留旅客近80万人。2月2日,京珠高速广东韶关段路面结冰厚度超过了10cm,道路交通中断达10余天。

严重低温雨雪冰冻灾害对农业生产造成重大影响,部分农副产品减产已成定局。持续低温雨雪冰冻天气,导致油菜、蔬菜、甘蔗、红薯、玉米等越冬作物遭受冻害。江西北部、湖南和贵州的大面积冻雨,使油菜叶片结冰、萎缩,由于雪量过大造成油菜茎杆折断等机械损伤;同时安徽、江苏等地降水量明显偏多,土壤湿度过大,化雪后易发生农田湿害,冬小麦、油菜根系受渍,影响生长发育。持续性强降雪还对设施农业、经济林果、养殖业等农副产业造成不利影响。南方一些地区茶叶、蜜桔、脐橙、冰糖橙、柑、柚子等经济林果普遍受灾,林业生产也受到严重危害,大量毛竹、杉木等被积雪压断。

此外,这次低温雨雪冰冻天气还对通信、居民饮水等造成严重影响。湖南有745万用户通信受到影响,安徽67个乡镇和300多个村委会通讯中断,影响55万人;湖北武汉、荆州、宜昌等地水管冻裂导致280万人饮水困难,贵州、湖南等地因停电给居民生活造成极大困难。

3 总结此次大范围的低温、雨雪、冰冻灾害属1949年以来所罕见,具有范围广、强度大、持续时间长、灾害重等特点,给社会经济和人民生活造成严重影响。分析表明,此次低温雨雪冰冻天气过程,长江中下游及贵州平均最高气温异常偏低,达历史同期最小值,降水量显著偏多,为历史同期第三多,连续低温日数和连续冰冻日数均超过历年冬季,达历史最大值。这种极端天气气候事件为近50年所罕见。

在全球气候变暖背景下,大气环流特征、极端天气气候事件频率和强度发生了相应的变化,需要关注和加强这一领域的研究和分析。全国及各省(市)建立统一的冰冻标准,对这种极端天气气候事件的监测、评估、预警都具有重要的指导意义。随着社会经济的发展和人们生活水平的提高,在发生极端或异常气象灾害时,社会经济的各个领域相对以前变的更加敏感和脆弱,损失也往往较以往大,社会对灾害的敏感性和脆弱性问题日益突出,有必要对此类极端气象灾害特征、影响进行深入的分析和总结,为应急机制的完善提供依据。我们应当高度重视减轻和防御特大自然灾害的重要性,防患于未然,依靠科技,提高全社会防御和减轻极端天气气候事件灾害的能力。

| [1] |

中国气象局. 中国气象灾害年鉴(2006)[M]. 北京: 气象出版社.

|

| [2] |

李军, 禹伟, 许源, 等. 基于湖南省冰冻分布及气候特征的思考[J]. 湖南电力, 2004, 24(2): 16-19. |

| [3] |

杜海信, 黄式琳, 李建平, 等. 秋末冬初的一场雨淞天气过程分析[J]. 吉林气象, 2006, 1: 28-31. |

| [4] |

王能根, 张艳. 咸宁市一次雨淞天气与一次暴雪天气的比较分析[J]. 湖北气象, 2004(4): 9-11. |

2008, Vol. 34

2008, Vol. 34