2. 江西省雷电监测预警中心

2. Jiangxi Province Lighting Monitoring and Warning Center

随着经济的发展,雷电对通讯、电力、航空等行业和人们的生活的影响越来越大。近几年来,江西雷电灾害造成的死亡人数呈逐渐上升态势,已成为各类气象灾害的第一杀手。2007年6—7月江西因雷击死亡107人。死亡人数之多,居全国各省之首。因此,加强对雷电的监测和预报预警十分迫切。由于我国雷电监测网的逐步建立和完善,科技工作者对雷电分析研究工作愈来愈多[1-7]。杨梅[4]等指出,江西强雷电(地闪)多发生在强度为40~45dBz,水平尺度在30km2以上回波范围内,回波尺度愈大厚度愈厚,产生强雷电的可能性就愈大。冯桂力[5]等利用TRMM卫星监测的各种资料,分析了河南强雹过程闪电活动与降水结构,指出6 km高度处的雷达回波与总闪电(包括云闪和地闪)有较好的关系,总闪电出现在>30dBz的回波区及周围;对流性降水发生闪电的几率是层状云降水区的20倍以上。郑栋[6]等研究表明:潜在-对流性指数、对流有效位能、抬升指数和70 0hPa相当位温与闪电活动有较好的相关性,并提出了北京地区闪电预报的诊断指标。林良勋[7]等给出了广州地区频闪的3类6型的天气类型,指出不同季节频闪天气型的系统配置有所不同。由于雷电物理过程的复杂性和地域性的差别,如何利用实时的气象监测信息来分析研究一些致灾雷电过程,提高对这类雷电过程的预报预警能力是一项重要而有意义的工作。为此,本文对两次强弱不同的雷电过程进行对比分析,以寻找南方夏季强雷电灾害潜势预报和短时预警的着眼点。

1 个例选取及所用资料我们选取了2007年6月24—25日江西最强的致灾雷电过程和7月10—11日相对弱的致灾雷电过程。为分析方便,我们把这两个过程分别称为过程1和过程2。过程1有12县市17次遭受雷雨大风袭击,13县市18次出现1小时30mm以上强降水,雷击死亡35人。过程2有7个县市9次出现1小时30mm以上强降水,局部大暴雨,雷击死亡8人。

本文所用资料包括:江西闪电定位网资料、南昌多普勒雷达资料、常规气象资料和逐小时地面自动站资料。

2 雷电时空分布特征及雷电灾害对比分析 2.1 雷电时空分布特征 2.1.1 落雷空间分布比较过程1全省共监测到落雷102360个,平均密度0.613个·km-2;过程2全省共监测到落雷14215个,平均密度0.085个·km-2,两次过程全省平均落雷密度比7.2/1。

从图 1(见彩页)可以看出,过程1平均落雷密度超过5个·km-2的高落雷密度区明显多于过程2,且主要集中在赣东北和鄱阳湖地区。两次过程分县市平均落雷密度对比分析表明:过程1全省有17个县平均落雷密度超过1个·km-2;过程2最大值仅为0.75个·km-2,出现在吉安县。

|

图 1 2007年6月24-25日(a)和7月10-11日(b)雷雨天气过程雷电密度分布图(个· km-2) |

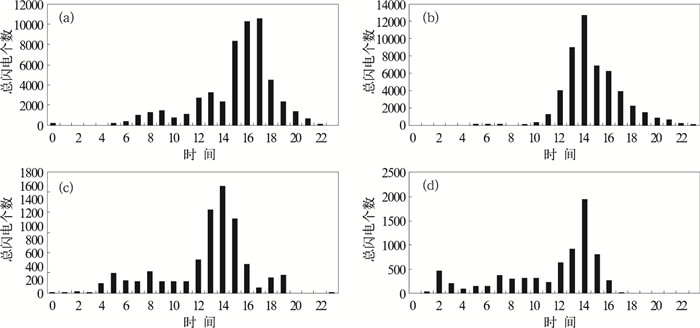

从图 2可以看出,两次过程落雷都具有明显的日变化规律,从12时左右开始明显增强,夜间减弱消失,主要落雷时段在12—19时。但落雷次数的峰值两者差异显著,6月24—25日分别在17时和14时达最大,为10611个和12547个;7月10日和7月11日都是14时落雷个数达到最大值,分别为1574、1939个,比6月24—25日小一个量级。

|

图 2 两次雷电过程落雷随时间的变化图 (a) 6月24日,(b) 6月25日, (c) 7月10日, (d) 7月11日 |

对比分析表明:两次过程均以负闪为主,负闪占总地闪的比例分别为98.4%和97.3%。两次过程雷灾主要集中在落雷密度高、落雷次数多的地区。雷击死亡事故发生与闪电密度值有较好的对应关系,闪电密度之比为7.2/1,死亡人数之比35/8,闪电越多,雷击死亡人数的几率越大。从分布情况来看,过程1全省雷灾主要分布在南昌(鄱阳湖地区)和上饶地区(赣东北地区),两地因雷击死亡25人,占此次过程死亡总人数的71.4%;而过程2全省雷灾分布零散。

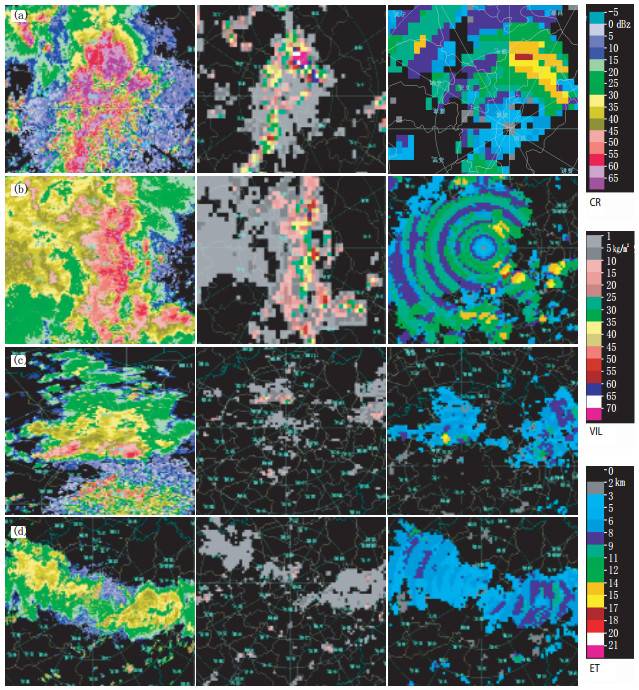

3 多普勒雷达回波特征对比雷电是伴随雷暴发展的一种天气现象。因此,我们分析了与强对流紧密相关的4个雷达回波产品特征。分析发现,雷暴回波随着下午到傍晚下垫面的增温发展迅速,但有显著的差别(图 3,见彩页)。

|

图 3 两次雷电过程3个多普勒雷达产品对比图 a从左到右分别为24日15:35CR(最大75dBz)VIL(最大80kg·m-2)ET(最大18km) b从左到右分别为25日14:52CR(最大67dBz)VIL(最大63kg·m-2)ET(最大18km) c从左到右分别为10日12:49CR(最大58dBz)VIL(最大38kg·m-2)ET(最大16km) d从左到右分别为11日12:04 CR(最大53dBz) VIL(最大28kg· m-2) ET(最大11km) |

(1) 强度上过程1明显强于过程2,且强回波的尺度明显大于过程2,回波发展过程也不同。过程1的回波在移动过程中是不断加强合并的,强回波的水平尺度不断地加大,组合反射率在58~75dBz之间变化,且绝大多数时间维持在65~75dBz,并在鄱阳湖附近强度达到最强;45dBz以上的强回波水平尺度覆盖范围广,强回波长约200km,宽约50km,自西向东影响江西省的中北部,造成长时间、大范围、密集的强雷电。在过程2中,各对流单体是自由发展的,且水平尺度相对较小,各自生消,没有合并现象产生;45dBz以上的强回波为点、小块状,大多数回波的水平尺度在10~30km,组合反射率在48~58dBz,强回波在向ESE方向移动过程中逐渐减弱,没产生密集的强雷电。

(2) 过程1的回波顶高在14~19km,大多数在16~19km,45dBz回波的高度大多在9km以上,超出-10℃层高度(约7.1km),达到当天-20℃层高度(约8.7km)。过程2的回波顶高在11~14km之间变化,45dBz回波的高度大多在6~7km,接近-10℃层高度(7.2~7.5km)。

(3) 在过程1中,垂直积分液态水为50~80kg·m-2,绝大数时间维持在60 ~80kg·m-2,过程2垂直积分液态水在20~53kg·m-2。过程1上述3个产品长时间维持在极高值,达到或大大超过江西省春季到初夏降大冰雹的阈值[8],这可能与0℃层高度较高有关。

(4) 风廓线图显示(图略),在强雷电发生前,6月24日14时和25日13时都为上干下湿,300~2100m高度为4~10m·s-1西南风,2400m高度为干层。上干下湿的环境有利于强风暴的猛烈发展,导致雷雨大风、密集强雷电和短时强降水多种灾害性天气发生。7月10日12时风廓线整层干,(300~900m ND,2400~2700m为8m·s-1西北风,3000~5000m ND)。7月11日风廓线边界层干、中高层较湿(300m ND、600~900m为8m·s-1西西北风,1500~2100m为10m·s-1西风、2400~5500m为6~12m·s-1 的西南风),风暴相对弱了许多,天气以短时强降水为主。

4 强雷电发生条件对比分析从上述闪电时空分布、多普勒雷达回波及雷电灾害严重程度上可以看出,这两次过程在强度上有明显差别。下面我们试图从环流背景和雷暴发展的天气学条件入手,分析导致两者显著差异的一些原因,以提高我们对强雷电的分析、预报和预警能力。

4.1 环流背景 4.1.1 副高活动逐日天气图分析表明,这两次过程的环流背景有相似之处,即均在副热带高压明显东退和南落,并在其西北侧有低槽东移的形势下发生的。但副高变化和槽后的冷平流有所不同。6月24—26日,副高迅速减弱东退南落,西伸脊点由95°E退出大陆,脊线由25°N附近南落到20°N附近。7月8—10日,副高也是快速东移南退,西伸脊点由108°E退到120°E,脊线由27°N南落到23°N附近。10日稳定在淮河流域的梅雨锋南移到江南北部上空。两个过程虽然都在副高东退时发生,但过程1恰恰与副高大幅度东退过程同步,而过程2是在副高东退72小时后,梅雨锋减弱南移时发生的。

4.1.2 高空槽和切变线6月22日500hPa西北地区有低涡沿40°N东移,24日08时位于北京附近,其南侧低槽在东移过程中向南加深,位于济南、宜昌到贵阳一线。此槽在副高西北侧缓慢东移,其北段移动快,南段移动慢,25日低槽南段转横变成东西向切变线。同时,槽后有宽广的冷温槽和明显的冷平流。在过程2中,7月10日500hPa内蒙古东部也一有低涡,其南侧的低槽位置和过程1相近;槽后冷平流位于河套东部及以东地区,其冷平流的范围明显小于过程1。两次过程850hP a切变位置均位于30°N附近,切变南侧的西南气流强度也很相似。

由此可见,这两次过程发生的相似环流背景是副高快速东退南落,且有短波槽携带的弱冷空气沿副高西北侧东移。副高东退速度和冷平流强弱两个过程有差别。

4.2 环境场的热力和动力结构特征 4.2.1 大气环境的热力特征强对流天气主要决定于中上层的干冷平流或干冷空气的强度,以及它与中低层暖湿空气的垂直配置。中层干空气夹卷进入含降水的饱和下沉气流中造成蒸发冷却,增加了下沉气流的负浮力,使对流加强。从表 2可以看出两次过程在700~400hPa层上都有降温,其中24日20时降温层最厚,累积降温幅度最大,24日雷电密度最大,雷电灾害最重。这说明夏季中层的冷空气对强雷电天气发生作用很大。

|

|

表 2 两次过程南昌站对流参数 |

另外,湿度层结也是环境热力结构的重要表征之一。从T-lnP图的分析可以看出(图 4),这2次强雷电过程都伴有上干下湿的“喇叭口”湿度垂直分布, 即低空较湿,中空有干层,层结廓线呈“漏斗”型,但过程1低层湿度更大或有逆温层,中高空干层更厚。

|

图 4 两次过程08时探空曲线图 (a) 2007年6月24日,(b) 2007年6月25日,(c) 2007年7月10日,(d) 2007年7月11日 |

|

|

表 1 两次过程的变温情况(℃) |

强烈的垂直风切变是强对流天气的前兆,强切变加剧了雷暴内空气的旋转,有利于对流发展。我们计算了6月24日08时、25日8时和7月10日08时、11日8时925~500 hPa风速垂直切变,分别为1.46×10-3s-1、0.83×10-3s-1、0.76×10-3s -1、1.65×10-3s-1,结果说明这两次雷电垂直风切变差异不大,都产生在较弱的垂直风切变环境中。

2006年4月11日江西强风暴天气的分析表明[9],在强对流发生前,08时在降大冰雹的地区上空是下沉运动(14时则变为强烈的上升运动),下沉气流抑制了不稳定能量的释放,即有利于不稳定能量的积累。6月24—25日08时强雷电主要发生地区上空ω为-0.5×10-3~0.5×10-3hPa·s-1,而7月10—11日08时则为1.5×10-3~ 1.8×10-3hPa·s-1,两者相差一个量级。这可能是过程1在午后比过程2对流发展更旺盛的原因之一。

4.3 不稳定度参数对比分析由于这两次过程主要发生在江西北部地区,我们利用南昌站的探空观测资料,计算了两次强雷雨过程的稳定度指数(表 2)。

许多研究和实践表明,对流有效位能CAPE是对强对流天气潜势具代表性的参数,属于垂直积分稳定度指数,它较好地反映出对流发展的潜势[10-11]。从表 2可以看到,两次过程的CAPE值在对流发展前,即08时均达到了1000J·kg-1以上。尤其是6月24日08时,CAPE达到2055J·kg-1,大量能量的释放使得本次过程的对流强烈发展,在当天江西的雷电灾害也最为严重,伤亡人数达22人。

实际业务中,单独使用CAPE并不是对每一次过程都具有较好的指示作用,当它与垂直风切变组合使用时,可以从某种程度上提高探空资料识别强对流活动的能力,而粗里查森数BRN 正是很好地反映位势不稳定与垂直风切变间平衡关系的参数。大量的观测研究表明, 出现雷暴大风冰雹的样本, BRN大多较小。同时也有分析认为,中等强度的超级单体往往发生在5≤BRN≤50的情况下[10-11]。由6月24—25日各时次的探空资料,取CAPE>1000J·kg-1的时段,得出强雷雨发生时,BRN值同样也维持在5≤BRN≤50。正是由于垂直风切变与位势不稳定之间的平衡,从而使得雷暴天气得以持续发展。对应在此期间江西北部共12县站17次遭受雷雨大风袭击。而7月10—12日的BRN值明显偏大,此次过程的雷雨主要为短生命史的普通雷暴为主。

K指数、SI指数和LI指数也是业务中常用的条件不稳定对流参数。有研究表明[11]致灾性雷电的阈值为K>35,SI < -3,LI < -3,TT>45。对比表 2,6月24—25日,K、LI、TT指数明显超过阈值,SI虽然与阈值相比略小,但也表现出对流层低层不稳定的特征,并且具有明显的日变化,不断积聚的能量于午后得到了释放,强不稳定为强雷电发生发展提供了有利的条件。另外,对流不稳定度指数Δθ se(850-500)从24日8时到25日8时呈显著加大的变化,并在25日8时达到极大值24.8 ℃。对比分析7月10—12日参数,可以看到,各种对流参数均弱于前一次过程,尤其是SI 指数,在7月10日表现出对流稳定的状态,这也是此次过程相对较弱的一个重要因素。

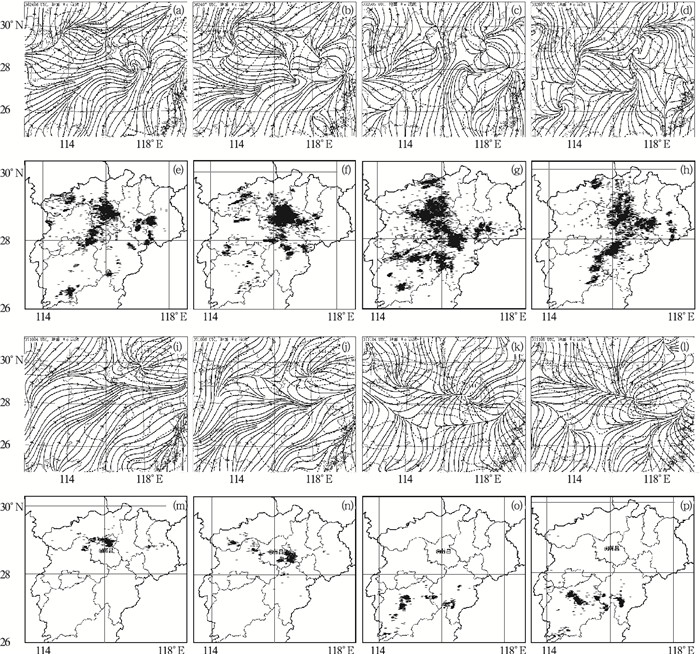

4.4 中尺度活动的差异用加密自动站资料对两次强雷电过程的地面中尺度系统的活动进行分析。图 5a~5d和图 5e~5h是过程1和过程2雷电强烈发展前和发展时地面中尺度流场分析图, 从图上可看到,过程1在13—15时鄱阳湖地区周围(28~29°N、115.5~116.5°E)和武夷山的西北侧27~2 9°N、117~118°E)有中尺度的低压和近南北向的辐合线,地面中小尺度系统和中低层天气尺度系统间的垂直坡度大(陡),有利于强对流发展而引发密集雷电。尤其24日14—15时辐合线生成发展(图 5a、b),并与高位温θe舌相配合,1小时后雷暴强烈发展,出现了非常密集雷电(图 5e、f),南昌城区出现了7~8级大风和15~24mm·h-1短时强降水。在25日08时也在鄱阳湖地区周围有近南北向的辐合,13时和15时(图 5c、d)辐合线的西侧形成了强位温θe锋区和中尺度雷暴冷高压,并向东移动和发展,对应此后1~2小时雷电迅速增加(图 5g、h)。南昌市位于辐合线和强位温θs锋区东部前缘,白昼如夜,电闪雷鸣,城区出现8~10级大风和20~34mm·h-1短时强降水。而在过程2中,地面辐合系统则表现为锋面附近的辐合,中低层天气尺度系统间的垂直坡度小,并伴随大尺度锋区(位温θe锋区)减弱南移,雷雨带也随之南移。由此可见,地面辐合区、高能舌、位温锋区南侧附近都是雷电集中发生地区,并有较好的空间对应关系,在时间上也早于雷电明显发展时间1—2小时。

|

图 5 地面中尺度流场(实线)、位温θe场(虚线)和地闪分布图 a:24日14时b:24日15时c:25日13时d:25日15时e:24日15—16时f:24日16—17时g:25日14—15时h:25日15—16时i:10日12时j:10日14时k:11日11时l:11日13时m:10日13—14时n:10日15—16时g:11日12—13时h:11日14—15时) |

通过对江西2007年6月24—25日和7月10—11日两次雷电过程情况及产生强雷电活动的天气条件对比分析,可以得出以下结论:

(1) 6月24—25日平均落雷密度达到0.613个·km-2,7月10—11日平均落雷密度为0. 085个·km-2,两次过程之比达7.2/1。两次过程都具有明显的日变化规律,主要落雷时段在12—19时。

雷击死亡人数与闪电次数、闪电密度相关性较好。雷电密度是雷电灾害监测和短时预警的重要指标。

(2) 两次雷电过程相似的环流背景是副高快速东退南落,且有短波槽携带的弱冷空气沿副高西北侧东移,冷暖空气气流不断交汇,这是夏季南方出现强雷电过程的一种主要形势。而当低层850~700hPa切变线系统随副高588线同时南移影响江西时,发生强雷电的几率更大。

(3) 两次雷电过程均在强热力条件下和弱动力学条件下产生。两次雷电过程发生前动力特征异同表现为:两者影响系统和位置非常相似;风垂直切变都较小;过程1为弱下沉和弱上升运动,有利于不稳定能量的积累,过程2上升运动更明显。在环境热力场有相似的特征:中层700~400hPa江南上空的负变温;400hPa以下湿度呈下湿上干的“喇叭口”垂直分布;K指数、沙氏指数SI、LI、Δθse(850-500)等各项不稳定度指数均达到了产生雷电的阈值。但过程1比过程2中层冷空气更强、低层湿度更大或有逆温、更不稳定,这是导致闪电频次和密度差异大的重要原因。因此,大气环境的热力特征分析是江西夏季雷电的潜势预报分析最重要的关注点。

(4) 地面中尺度辐合系统活动区域是雷电的频发区,两者有较好的空间对应关系,但在时间上也早于雷电明显发展时间1~2小时。

(5) 在强雷暴发生时段, 多普勒雷达产品中组合反射率CR、回波顶高ET、垂直积分液态水VIL有差异:过程1长时间维持在极高值, 分别为65~75dBz,60~80kg·m-2,16~19km,达到或大大超过江西春季到初夏的强对流天气出现的阈值,表明产生强密集雷电的雷暴云中大直径过冷水滴和冰晶及冰水混合层厚;而过程2的3个产品均明显低于过程1,分别为48~58dBz,20~53kg·m-2,11~14km;且强回波空间尺度过程1比过程2大数倍。

在雷达回波反射率CR、回波顶高ET、垂直积分液态水VIL维持在极高值情况下,没有出现冰雹天气,而是只出现密集雷电,值得进一步分析研究。

| [1] |

冯桂力, 边道相, 刘洪鹏. 冰雹云形成发展与闪演变特征[J]. 气象, 2001, 27(3): 33-37. DOI:10.7519/j.issn.1000-0526.2001.03.009 |

| [2] |

许小峰. 雷电灾害与监测[J]. 气象, 2004, 30(12): 17-21. |

| [3] |

许爱华, 马中原, 郭艳. 7.17庐山雷击事件分析[J]. 气象, 2004, 30(6): 35-38. DOI:10.7519/j.issn.1000-0526.2004.06.008 |

| [4] |

杨梅, 李玉芳, 李玉林, 等. 江南夏季雷电回波特征分析[J]. 江西气象科技, 2001, 24(2): 20-23. |

| [5] |

冯桂力, 郄秀书, 袁铁, 等. 雹暴的闪电活动特征和降水结构研究[J]. 中国科学, 2007, 37(1): 123-132. |

| [6] |

郑栋, 张义军, 吕伟涛, 等. 大气不稳定与闪电活动的预报[J]. 高原气象, 2005, 24(2): 196-202. |

| [7] |

林良勋, 梁巧倩, 温晶. 广州地区雷电时空分布特点及天气学分析[J]. 气象科技, 2006, 34(6): 679-682. |

| [8] |

应冬梅, 许爱华, 黄祖辉. 江西冰雹、大风与短时强降水的多普勒雷达产品的对比分析[J]. 气象, 2007, 35(3): 48-53. DOI:10.7519/j.issn.1000-0526.2007.03.007 |

| [9] |

许爱华, 应冬梅, 郭艳, 等. "2006. 04. 11-12"罕见的强风雹和暴雨过程分析[G]. 2006年灾害性天气预报技术论文集, 128-141.

|

| [10] |

彭治班, 刘健文, 郭虎, 等. 国外强对流天气和应用研究[M]. 北京: 气象出版社, 2001: 123-136.

|

| [11] |

魏楚娟, 崔新建, 赵龙. 灾害性雷电天气分析与一次强雷电过程的诊断研究[R]. 中国气象学会2006年年会1777-1781.

|

2008, Vol. 34

2008, Vol. 34