关于气候变化的研究,过去主要集中在平均气温和降水量的变化方面。众所周知,极端气候事件的频率和强度的变化对社会和环境的影响更为严重[1-2]。近年来,利用极端气候指数研究极端气候事件在国内已经逐渐被重视起来。翟盘茂[3]研究了中国北方近50年温度和降水极端事件的变化,程炳岩等[4]利用适当概率分布模式对冬夏季极端气温出现概率对全球气候变暖的敏感率进行了考察研究。杨金虎[5]统计出了西北地区不同台站近45年逐年汛期发生极端降水事件的发生频次, 并进行了时空分布特征分析。杨莲梅[6]分析了近40年来新疆极端降水的气候变化、发展趋势和空间分布差异。

长江中下游地区是我国降水异常、旱涝频繁发生的地区之一,降水异常及其旱涝灾害将对国民经济产生重大影响,因此气象学家们对这一地区的降水事件进行了大量的研究。针对降水事件的变化研究过去也是主要集中在降水量方面[7-11],而对于长江中下游地区极端降水的研究,除了谢志清[12]针对长江三角洲强降水过程年极值分布以及刘明丽[13]对江淮梅雨期极端降水的气候特征做了诊断分析外, 其他文章目前还不多见,基于以上理由本文对长江中下游地区汛期(4—9月)极端强降水发生频次的时空分布做进一步分析研究。

1 资料及极端强降水的定义选用中国气象局整编的长江中下游地区六省一市(湖北、湖南、江苏、安徽、江西、浙江和上海)78个站1960—2004年45年汛期(4—9月)逐日降水资料。在我国通常把日降水量超过50mm的降水事件称为暴雨,把日降水量超过25mm的降水事件称为大雨。事实上,对于不同的地区来说,极端降水事件是不能完全用全国统一固定的日降水量简单定义。在本文中专门根据每一个测站的日降水量定义了不同地区极端强降水事件的阈值。其具体方法是:把1971—2000年逐年日降水量序列的第95个百分位值的30年平均值定义为极端强降水事件的阈值, 当某站某日降水量超过了极端强降水事件的阈值时, 就称该日出现了极端强降水事件。在确定了极端强降水事件阈值的基础上, 统计出长江中下游地区1960—2004年78个台站逐年汛期极端强降水事件发生频次并建立了时间序列, 然后运用EOF、REOF[14]、最大熵谱估计、趋势分析[15]等方法对该时间序列进行了时空分布特征分析。

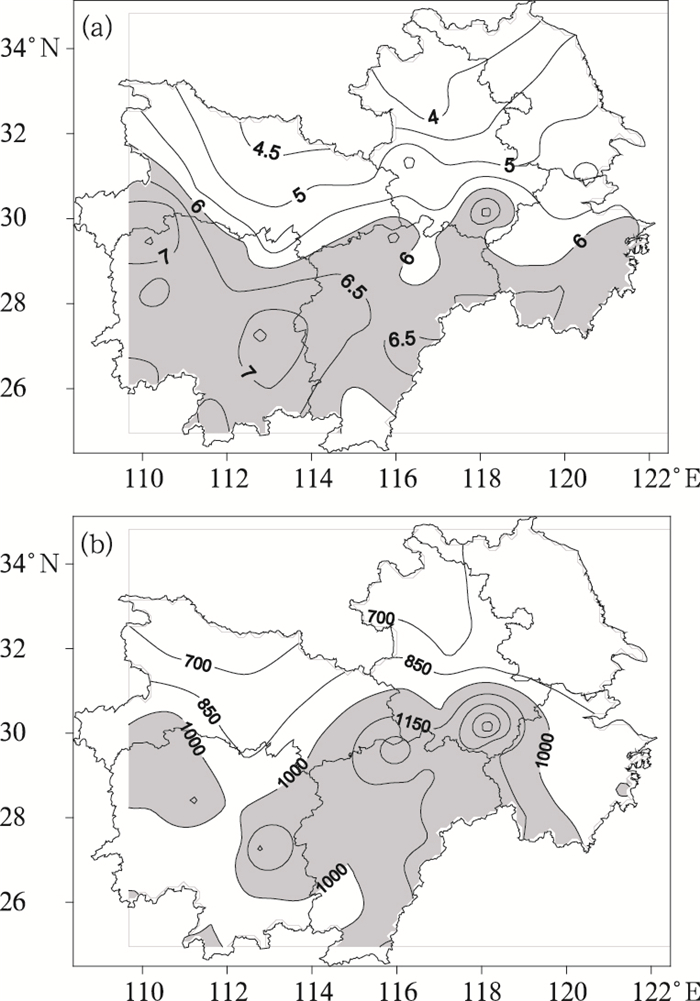

2 极端强降水事件发生频次的空间分布特征 2.1 基本分布特征图 1为长江中下游地区45年平均汛期极端强降水事件发生频次的空间分布(阴影为极端强降水事件发生频次大于等于6次的区域)和汛期总降水量的空间分布(阴影为降水大于等于1000mm的区域), 从图 1a中发现长江中下游地区汛期极端强降水事件发生频次呈南多北少的趋势,极端强降水事件发生频繁的区域主要分布在湖南东部及西北部、安徽、浙江、江西三省交界处,其中湖南的南岳和桑植近45年来极端强降水事件发生频率最高, 年平均在7.5次以上, 安徽黄山和湖北五峰也是极端强降水事件较为频繁的地区, 平均都超过了7次。而长江中下游地区极端强降水事件最少发生的区域在湖北北部、安徽北部和江苏北部地区,其中江苏的徐州和赣榆、安徽的寿县、宿县和亳州年平均均未超过4次。对比图 1b,发现汛期极端强降水事件发生频次的空间分布与汛期总降水量的空间分布基本相似,汛期长江中下游地区的降水呈南(东南)多、北(西北)少的特点,主要是由于潮湿的夏季风自东、南方向吹来,沿途大量消耗水汽,使得越往西北,大气中水汽含量越少,降水量越小[16]。由此说明长江中下游地区汛期极端强降水事件发生频次的多寡很大程度上影响着汛期总降水量的高低, 也即影响着长江中下游地区汛期的旱涝。

|

图 1 1960—2004年平均汛期极端强降水事件发生频次的空间分布(a)和汛期总降水量的空间分布(b) 阴影区分别为频次≥6和降水量≥1000mm的区域 |

对长江中下游地区78个台站汛期极端强降水事件发生频次利用主成分和旋转主成分进行分析, 其载荷向量(LV)和旋转载荷向量(RLV)能够较好地反映汛期极端强降水事件发生频次的空间异常特征。表 1给出了旋转前后PC和RPC对总方差的贡献率。可以看出, 随着时间尺度的扩大, 测站数目的增多, 其主成分和旋转主成分的收敛速度降低, 这正好说明了长江中下游地区各地极端强降水特征的时空差异大。另外旋转后的各分量方差贡献比旋转前要均匀分散, 同时某些分量方差大小顺序也发生了变化, 这是因为旋转后各分量的物理意义是着重表现空间的相关性分布特征, 相应的方差贡献只集中于某一较小的区域, 使其他区域的方差贡献尽量减小, 而主分量分析却着重把整个计算范围的方差贡献集中到前几个主分量上。

|

|

表 1 前10个PC和RPC对总方差的贡献率/% |

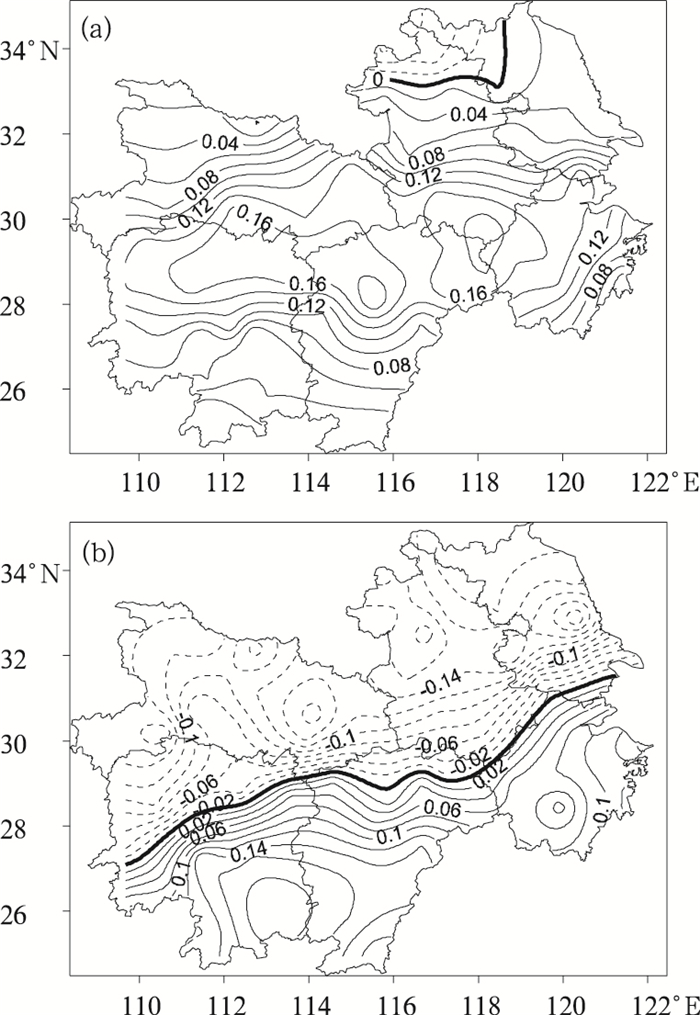

图 2是长江中下游地区汛期极端强降水事件发生频次的前两个模态的空间分布, 从第1个模态分布(图 2a)可以看出,除了安徽北部和江苏西北部极少部分区域载荷向量表现为负值外,整个长江中下游地区载荷向量表现为一致的正值,因此可以说整个长江中下游地区基本表现出一致的同位相变化,相比较该区域中部的湖北南部、安徽南部、湖南和江西北部、浙江西部载荷值较大,说明这些区域极端强降水事件最容易出现异常。这种变化特征说明长江中下游地区一般在同一大尺度天气系统控制之下, 出现极端强降水事件的步调基本是一致的。

|

图 2 EOF前两个模态的空间分布 |

由第2模态分布(图 2b)可以看出,载荷值零线横向穿越长江中下游整个地区,将整个地区分成南北两块,极端强降水事件发生频次呈现明显的南北向分布特征,并且正负载荷向量绝对值相当。这说明长江中下游地区南、北部极端强降水事件表现出反向的变化特征。之所以会出现这种变化特征,主要是由于西太平洋副热带高压的南北移动所导致,当副热带高压偏南时,该区域南部受副热带雨带的影响容易出现降水,而北部干旱;当副热带高压北移而控制该区域南部,这样由于其北部处在副热带高压边缘而容易出现降水,南部受副高控制,结果高温少雨。副热带高压偏南和偏北导致了长江中下游地区南、北部出现极端强降水事件的步调不太一致。

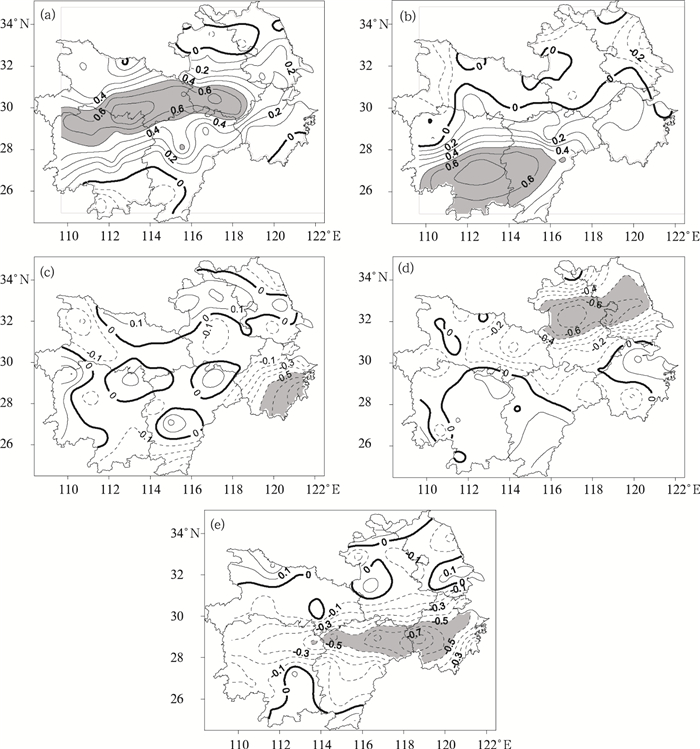

为了进一步了解长江中下游地区汛期极端强降水发生频次的次地域特点, 本文对前10个主成分及对应的载荷向量进行了旋转, 得到了5个主要的空间分区模态(图 3)。所有图中阴影区为旋转载荷向量绝对值大于0.5的区域。

|

图 3 REOF 5个主要空间模态分布 阴影区表示旋转载荷向量绝对值大于0.5 |

Ⅰ区(图 3a)主要包括湖北南部、湖南北部及安徽西南部地区,旋转载荷向量大值区集中在湖南与湖北的交界处,中心值为+0.77,代表站是湖南岳阳。该地区是华南和长江中下游的过渡地带,极端强降水在6月出现最多。

Ⅱ区(图 3b)位于湖南南部和江西南部,载荷向量中心值为+0.77,代表站为湖南南岳。极端强降水的季节分配具有华南的特点。4月起极端强降水出现次数较多,5月或6月最多,7月相对偏少,8月因受台风的影响极端强降水出现次数又开始增多。

Ⅲ区(图 3c)位于浙江东南部,载荷向量中心值为-0.89,代表站是浙江洪家。因地处沿海,受台风的影响明显,8—9月因台风暴雨的影响极端强降水发生频次为最甚。

Ⅳ区(图 3d)位于安徽中部、江苏中部地区,旋转载荷向量中心值为-0.76,代表站为江苏南京。因位置偏北,极端强降水主要集中在7—9月。

Ⅴ区(图 3e)主要包括浙江西北部和江西北部地区,载荷向量中心值为-0.86,代表站是浙江衢州。极端强降水发生频次在汛期出现两个峰值,6月是第一峰值,8—9月因台风暴雨的影响出现第二个峰值。

3 长江中下游地区汛期极端强降水事件异常的时间变化特征 3.1 年际变化及趋势分析图 4为REOF各空间型对应的时间系数的标准化距平序列和二阶时间趋势。由于图 3中Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ区的载荷向量是负值,故我们对REOF的Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ区所对应的时间系数乘以-1,以便于更直观地分析汛期极端强降水事件的时间演变特征。由图 4可知,Ⅰ区45年来汛期极端强降水事件发生频次表现为一致较强的增长趋势,1961、1968、1972和1984年汛期极端强降水事件异常偏少,而1969、1970、1973、1980、1996和1999年异常偏多。Ⅱ区45年来汛期极端强降水事件发生频次的趋势表现为反抛物线状,转折期在1983年左右,之前呈减少趋势,而之后呈增长趋势。1963、1985和1991年汛期极端强降水事件异常偏少,而1961、1994、1999和2000年异常偏多。Ⅲ区45年来汛期极端强降水事件发生频次呈一致很弱的减少趋势,1967、1986和2003年汛期极端强降水事件异常偏少,而1960、1989、1990、1992和2000年异常偏多,尤其是1989年为45年来的极端强降水发生频次最多年。Ⅳ区45年来汛期极端强降水事件发生频次为反抛物线状,转折期在1983年左右,之前呈弱的减少趋势,而之后呈弱的增长趋势。汛期极端强降水事件发生频次异常偏少年为1966、1978和2001年,异常偏多年为1975、1991、1998和2003年,尤其是1991年为45年来的极端强降水发生频次最多年。Ⅴ区45年来汛期极端强降水事件发生频次呈一致较弱的增长趋势,1980、1982和2004年汛期极端强降水事件异常偏少,1983、1993、1995和1998年异常偏多。

|

图 4 REOF各空间型对应的时间系数的标准化距平序列和二阶时间趋势 |

为研究长江中下游地区各分区汛期极端强降水发生频次的周期, 针对资料序列不太长的特点, 对REOF各空间型对应的时间系数进行最大熵谱估计分析,计算结果为图 5。Ⅰ区第一峰值对应的周期为4.4年,第二峰值周期为2.8年,均为显著的年际变化周期。Ⅱ区第一峰值对应的周期为2.9年,第二峰值周期为6.3年。Ⅲ区第一峰值对应的周期为14.7年,表明Ⅲ区汛期极端强降水发生频次的年代际信号非常强。Ⅳ区第一峰值对应的周期为2.3年,第二峰值周期为6.3年。Ⅴ区第一峰值对应的周期为22年的年代际变化,第二峰值周期和第三峰值周期分别为4.9年和4.4年的年际变化。通过比较发现,Ⅱ区和Ⅳ区的主要周期是基本一致的,其它分区的周期变化不太一致。

|

图 5 REOF各空间型对应的时间系数的最大熵谱分析 |

为了定量地了解各分区代表站汛期极端强降水事件发生频次45年来的长期趋势变化情况,分别求出了各分区代表站45年来汛期极端强降水事件发生频次的气候趋势系数和气候倾向率(表 2)。从中发现,岳阳(Ⅰ区)表现为很显著的增长趋势,趋势系数为0.448,通过了99%的信度检验,10年增长率为1.0次;南岳(Ⅱ区)和南京(Ⅳ区)增长趋势相比较弱,趋势系数分别为0.140和0.157,10年增长率分别为0.34次和0.31次;衢州(Ⅴ区)增长趋势相对最弱,趋势系数仅为0.093,10年增长率为0.24次;而洪家(Ⅲ区)近45年来汛期极端强降水事件发生频次呈很弱的减少趋势, 趋势系数为-0.018,10年减少率为-0.04次。

|

|

表 2 各代表站汛期极端强降水事件发生频次的气候趋势系数和倾向率 |

(1) 长江中下游地区汛期极端强降水事件发生频次呈南多北少的分布特征,长江中下游地区汛期极端强降水事件发生频次的多寡很大程度上影响着汛期总降水量的高低, 即影响着长江中下游地区汛期的旱涝。

(2) 一致性异常特征是长江中下游地区汛期极端强降水事件发生频次的最主要空间模态, 而南、北反向变化模态也是比较重要的。

(3) 长江中下游地区汛期极端强降水事件发生频次具有很大的空间差异, 可分为具有不同空间特征的5个主要区域。通过最大熵谱估计分析表明,Ⅰ区显著周期为2~4年;Ⅱ区和Ⅳ区的主要显著周期是基本一致的,显著周期为2~3年和6.3年;Ⅲ区显著的周期为14.7年的年代际变化;Ⅴ区显著的周期为22年的年代际变化和4~5年的年际变化。

(4) 各分区代表站中岳阳(Ⅰ区)表现为很显著的增长趋势,10年增长率为1.0次;南岳(Ⅱ区)和南京(Ⅳ区)增长趋势相比较弱;衢州(Ⅴ区)增长趋势相对最弱;而洪家(Ⅲ区)近45年来汛期极端强降水事件发生频次则表现为很弱的减少趋势。

| [1] |

冯佩芝, 李翠金, 李小泉. 中国主要气象灾害分析[M]. 北京: 气象出版社, 1985: 110-117.

|

| [2] |

翟盘茂, 章国材. 气候变化与气象灾害[J]. 科技导报, 2004(7): 11-14. |

| [3] |

翟盘茂, 潘晓华. 中国北方近50年温度和降水极端事件变化研究[J]. 地理学报, 2003, 58(增刊): 1-10. |

| [4] |

程炳岩, 丁裕国, 何卷雄. 全球变暖对区域极端气温出现概率的影响[J]. 热带气象学报, 2003, 19(4): 429-435. |

| [5] |

杨金虎, 江志红, 杨启国, 等. 中国西北汛期极端降水事件分析[J]. 中国沙漠, 2007, 27(2): 321-325. |

| [6] |

杨莲梅. 新疆极端降水的气候变化[J]. 地理学报, 2003, 58(4): 577-583. DOI:10.11821/xb200304012 |

| [7] |

龚道溢, 王绍武, 朱锦红. 1990年代长江中下游地区多雨的机制分析[J]. 地理学报, 2000, 55(5): 567-575. DOI:10.11821/xb200005006 |

| [8] |

杨宏青, 陈正洪, 石燕, 等. 长江流域近40年强降水的变化趋势[J]. 气象, 2005, 31(3): 66-68. DOI:10.7519/j.issn.1000-0526.2005.03.015 |

| [9] |

吕军, 张静, 刘健, 等. 江苏省夏季降水时空分布演变特征[J]. 气象, 2006, 32(3): 48-52. |

| [10] |

龚振凇, 何敏. 长江流域夏季降水与全球海温关系的分析[J]. 气象, 2006, 32(1): 56-61. DOI:10.7519/j.issn.1000-0526.2006.01.009 |

| [11] |

沈锦花, 胡波. 浙江省近534年旱涝发生规律及突变分析[J]. 气象, 2005, 31(10): 76-79. DOI:10.7519/j.issn.1000-0526.2005.10.018 |

| [12] |

谢志清, 姜爱军, 杜银, 等. 长江三角洲强降水过程年极值分布特征研究[J]. 南京气象学院学报, 2005, 28(2): 267-274. |

| [13] |

刘明丽, 王谦谦. 江淮梅雨期极端降水的气候特征[J]. 南京气象学院学报, 2006, 29(5): 676-681. |

| [14] |

施能. 气象科研与预报中的多元分析方法[M]. 北京: 气象出版社, 2002: 120-122, 143-146.

|

| [15] |

施能, 陈家其, 屠其璞. 中国近100年来4个年代际的气候变化特征[J]. 气象学报, 1995, 53(4): 431-439. DOI:10.11676/qxxb1995.049 |

| [16] |

蒋德隆. 长江中下游气候[M]. 北京: 气象出版社, 1991: 101-108.

|

2007, Vol. 33

2007, Vol. 33