人工影响天气作业中广泛使用以碘化银为主要成分的播云催化剂以产生人工冰核, 其成冰性能目前主要用模拟云条件的云室检测。由于没有统一的检测设备和检测程序, 对同一催化剂检测结果有很大差别, 难于相互比较。究其原因主要是由于云室体积、温度控制和测量精度、造雾方法以及检测操作程序等不同引起的, 而同一云室在相同操作程序下的检测结果, 相对来说具有比较意义。

另一方面冰核检测应尽量模拟实际作业时从冰核发生到活化的全过程, 检测结果才能符合实际情况并具有使用价值。中国外场作业中使用多种催化工具, 催化剂的配方不同, 冰核发生条件各异, 这样复杂的情况检测时本应分别对待, 但是过去大多数检测只注意比较不同配方的结果, 其他未予考虑。一般的做法是各种催化剂都在静态条件下燃烧或爆炸, 然后直接抽取所产生的烟粒(冰核)经数次稀释后注入到云室中进行检测, 而且稀释方法不尽合理, 这种似真性不高的模拟条件下的检测结果只能作为参考。因此, 检测时既要模拟云条件, 也应模拟冰核发生的实际环境条件, 并在严格统一的检测程序下进行, 才能获得更可靠的检测结果。

1 云室中模拟的冰核化机制冰核生成冰晶一般认为有凝华、凝结冻结、接触冻结和浸入冻结四种机制。冰核以哪种机制生成冰晶, 既取决于冰核本身的性质, 也与它所处的环境条件有关。虽然可用不同的方法来分别模拟这些机制发生的条件并检测冰核的成冰效率, 但这样做过于繁琐。一般的云室主要模拟云雾条件, 如果云室容积足够大, 模拟的雾存在时间足够长, 产生冰晶的主要机制大致都能包括。有过冷雾滴存在的云室中, 水汽维持在水面饱和, 因而是冰面过饱和, 存在的冰核可通过凝华和接触冻结机制产生冰晶, 同时也能通过凝结冻结产生冰晶, 特别是当冰核具有吸湿性及云室存在一定的水面过饱和时对凝结冻结机制更有利。而浸入冻结机制是指冰核已存在于雾滴中, 当温度降低到一定温度时才发生冻结, 对于混合云室和等温云室, 云室难以模拟雾滴全部包围冰核的情况, 而且云室的温度是事先已控制在某一定值下, 因此不能检测通过浸入冻结机制活化的冰核, 但是一般情况下浸入冻结的概率比其他机制低数个量级, 可以忽略不计。

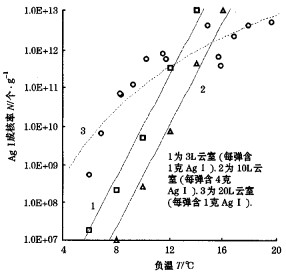

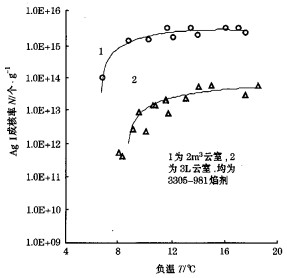

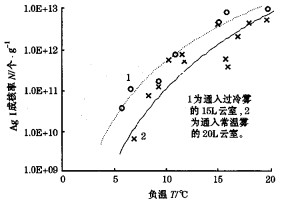

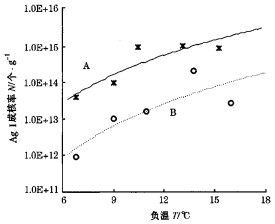

2 云室检测结果的比对 2.1 不同云室检测比对图 1是用静力扩散云室对两种碘化银云催化剂成核率的检测[1], 图 2是用2m3云室对四种碘化银云催化剂成核率的检测[2, 3]。由两图可见, 用同一云室对不同催化剂检测, 可以明显地反映出不同催化剂成核率的差异。同样是通过燃烧过程分散冰核, BR-91-Y焰剂比装在3305增程炮弹中的焰剂高出两个量级, 比866的焰剂约高一个量级, 而与3305-981焰剂相差无几。在2m3云室中的检测结果主要反映了在接触冻结机制下的成冰效率。图 1与图 2相比, 同样是BR-91-Y焰剂, 在扩散云室中凝华核化环境下其成核率降低了两个数量级之多, 也就是说, 如果将BR-91-Y焰剂分别在过冷云和冰云中使用, 后者的成冰效率比前者低约两个量级。对于以碘化铵为增溶剂的碘化银丙酮溶液, 在凝华机制下则又降低约3个数量级。由此可见, 合理的选用催化剂并按云中发生的冰核活化机制考虑催化剂量是不容忽视的。

|

图 1 在静力扩散云室中冰面过饱和下(计算值)对两种碘化银云催化剂的检测 资料来源:根据梁鲁生的实测数据整理。图中曲线为多项式拟合 |

|

图 2 用2m3云室检测的四种碘化银焰剂的成核率 资料来源:根据酆大雄等的实测数据整理。 |

图 3是用不同容积的混合云室对不同AgI含量的弹载催化剂的检测[4, 5], 图 4是用3升便携云室和2m3云室对3305-981焰剂的检测。这两种云室所响应的冰核活化机制都以接触冻结为主, 但对同一种催化剂检测的结果却有很大的差异。图 3中的曲线1和2是1960至1980年代末用3L和10L混合云室的检测结果, 曲线3是2003年用改进的20L混合云室检测结果。由此可见, 即使是同类云室, 若云室结构和操作程序不同也可使检测结果产生明显的差异。

|

图 3 用不同容积的混合云室对不同碘化银含量的37弹成核率的检测 资料来源:游来光和杨绍忠对37弹催化剂成核率检测的整理 |

|

图 4 用2m3等温云室和3L混合云室检测的3305-981焰剂的成核率 资料来源:游来光、酆大雄等的对比实验数据。 |

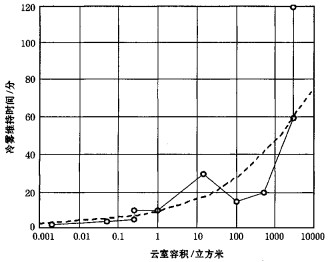

随着云室容积增大, 一次性通雾的维持时间呈指数增加(见图 5), 其原因是小云室的比表面远比大云室大, 如便携式混合云室, 容积仅为数升, 其中有限的雾滴在混合对流中更易与云室的边壁碰撞和沉降, 使得一次通入的雾很快消散。而冰核不论以哪种机制活化都需要时间, 其中接触冻结只有当过冷雾滴存在时才能进行, 若过冷雾的维持时间短, 不能使注入的冰核全部与过冷雾滴接触而活化, 使得雾很快消散, 造成检测值偏低。

|

图 5 国内外不同混合云室一次性通雾后水雾维持时间随云室容积的变化 资料来源:游来光整理的技术报告 |

通常混合云室都是由筒状金属壁对云室进行冷却, 有的云室在筒外设计有冷媒夹层, 有的则取消了(直接在云室筒外缠绕氟利昂蒸发管)。经对比, 冷媒夹层对云室温度的稳定具有至关重要的作用, 若取消该夹层则会由于压缩机的启停和必须的操作在云室内引起较大的温度波动。检测时, 冰核进入一个有温度梯度的空间中, 在温度较高处它们可能不核化, 只有进入适当低温处才活化成冰胚, 这样检测出的成核率并不是在一个稳定温度下得到的。另外, 若温度感应元件的置放点不同, 可能会导致检测结果有数倍甚至量级的误差。

3.3 造雾影响云室造雾有几种方法:一是人工呼汽冷凝造雾, 二是直接通入常温雾, 三是通入事先以某种方法形成的过冷雾。以前用小型云室检测冰核时, 如果发现雾消散很快, 估计还有未活化冰核时再补充一些雾。这些做法大多没有严格的操作规定, 况且一般不对通入云室的雾温进行测量, 而且雾冷却时间的长短不一。总的来说, 随机通入常温雾不但使冰核活化温度难以确定外, 还会造成云室中水汽的瞬时高度过饱和, 产生虚假冰晶使检测值偏高, 此现象在后续的补雾操作时最易发生, 其影响程度随云室和检测程序的不同而异, 且无法估算。图 6是用3L混合云室做自然冰核观测时, 采用两种造雾方法对160组数据的统计对比结果。

|

图 6 不同造雾方法对云室检测值的影响 资料来源:游来光用3L便携云室对自然冰核浓度观测资料。 |

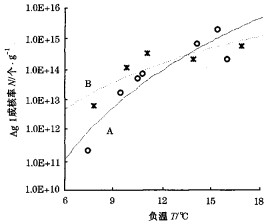

向冰核活化区域通入过冷雾是最好的办法, 在较大云室中是让发生的雾事先达到某检测温度后再弥散到整个云室, 如美国CSU的960L等温云室。在杨绍忠等新近研制的15L混合云室中也能做到这一点[6], 经多次使用:连续或断续通入过冷雾时既不会扰动云室温度, 也不致造成云室中瞬时高度过饱和(经实测:进入云室的过冷雾温度比云室温度约低0.2℃)。用它对同一种弹载催化剂的成核率做的检测对比(图 7)表明:通入雾的温度不同对检测结果有重大影响。在-10℃, 供应过冷雾(曲线1)的成核率比多次直接通入常温雾(曲线2)时提高了约1个数量级; 整个谱型与历史资料相比也有较大差异, 较高负温段的成核率提高, 低温段的成核率降低。

|

图 7 不同造雾方法对云室检测值的影响 资料来源:杨绍忠、黄庚等的对含1克纯碘化银37弹成核率改进实验。 |

云室中产生的冰晶有三种计数方法:一是玻片接取法, 二是Formvar溶液印模法, 三是糖盘法。这三种方法的计数面积是不同的, 因此检测的下限不同。显微镜与目测的分辨率不同, 检测的上限也不同。糖盘法在取样过程中冰晶会逐渐长大, 浓度大时容易连成一片而无法分辨。酆大雄[7]对玻片和糖盘两种方法进行对比表明:玻片法的测值约为糖盘法的4倍。因此在冰晶出现少时, 如自然冰核观测宜用糖盘法。如果检测人工冰核, 冰晶较多, 宜用玻片法。

3.5 冰核气溶胶气样发生条件和稀释的影响以往在静态(没有通风)条件下的检测, 燃烧焰剂或爆炸炮弹都在密闭且有限的空间内进行, 容积从几立方米至100m3不等。一般情况下, 燃烧或爆炸的样品量都比较大, 产生的冰核太多, 因此冰核气溶胶须稀释到一定程度才能注入云室, 稀释次数及注入云室的冰核数要适合特定容积的云室, 对气溶胶布朗聚并的研究表明, 聚并随浓度增加和粒子变小而大大加强, 所以气溶胶能达到的极限浓度为1014个·m-3。因此催化剂产生冰核过程中稀释比和通风速度是重要因素, 而两者又相互联系。燃烧或爆炸AgI时, 首先应考虑产生的气溶胶初始浓度, Steele等取在-20℃时AgI的成核率为3×1016个·g-1, 指出燃烧1克AgI至少要用1000m3的空气稀释, 其浓度才会低于1014个·m-3。在静态检测时, 可以此为参考。

总之, 在过去的检测中, 对每种云室的性能和各检测环节的影响没有做过仔细分析和采取过相应的措施, 今后应重视这些问题, 以提高检测的科学性和数据的可信度。

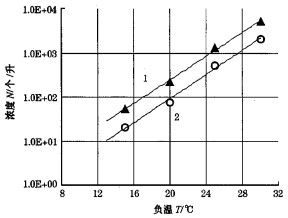

4 关于催化剂成冰性能的动态检测 4.1 动态检测必要性游来光等曾在“人工增雨新催化技术系统研究”中, 选用两种不同碘化银含量的焰剂进行成核率检测, 焰剂燃烧时附以外加气流[4]。虽然模拟的气流速度还低于实际播撒时的相对速度, 但得出的初步结果(见图 8和图 9)表明:AgI含量高的焰剂加大通风时成核率提高。AgI含量低的焰剂, 在较低负温段成核率提高, 而较高负温段成核率反而降低。分析认为:对于高AgI含量的焰剂, 外加气流速度增高时, 减少了粒子的聚并, 使得冰核粒子的尺度变小, 数量增加, 最终使各个温度下的成核率都增加。而AgI含量低的焰剂在高风速下燃烧时, AgI蒸汽或离子浓度较低, 有利于产生小尺度粒子, 大尺度粒子数相对减少, 使高温下成核率降低, 而小尺度的粒子能在较低温度下活化, 从而造成低温下成核率升高。

|

图 8 用2m3等温云室检测的3305厂研制的高碘化银含量焰剂的成核率 资料来源:游来光、酆大雄等对含8%AgI的焰剂的检测实验。 |

|

图 9 用2m3等温云室检测的866厂研制的低碘化银含量焰剂成核率 资料来源:游来光、酆大雄等对含0.8%AgI的焰剂的实验检测。 |

俄罗斯曾利用变速风洞对不同碘化银含量的焰剂进行过成冰性能检测, 结果也表明:通风速度和碘化银含量对成核率有重大影响。对于一定碘化银含量的焰剂, 成核率随风速的加大而升高, 当达到某一峰值后又随风速的继续加大而降低。而随着碘化银含量的提高, 成核率随风速的加大有更高的峰值。

如前所述, 中国外场使用的作业工具多种多样, 燃烧催化剂时的通风条件各异, 燃烧产物的冷却和稀释程度各不相同, 影响所产生的冰核尺度分布和成冰性能。因此静态条件下的检测结果不能反映不同作业工具的特点, 只有建立相应的动态检测条件, 模拟各种作业工具的运动学特点, 检测结果才更有实用价值, 对改进催化剂配方、外场作业催化剂量的确定以及数值模式研究都有意义。

4.2 动态检测的条件要求这里所说的动态检测只对燃烧型的催化剂而言, 对弹载催化剂的动态检测目前还无条件进行。成冰性能检测仍然使用云室, 在冰核发生条件方面尽量模拟不同作业工具的相对速度。因此, 应首先建立催化剂燃烧的高速风洞, 要求其工作段的最高风速能达到100m·s-1以上, 并可按要求调节。其次应考虑冰核气溶胶的稀释问题, 在实际使用条件下, 催化剂燃烧的产物是进入无边界的大气中扩散稀释, 而风洞是有边界的, 只能用通风稀释来模拟这种状况, 所以风洞应有足够的流量, 如果风洞的流量不大难以满足要求, 则需从风洞下游抽取气溶胶再作稀释。为避免静电的影响, 采样应使用金属取样器, 并尽量减少稀释次数, 使采样过程不会导致气溶胶的沉降和聚并, 以保证检测样品的代表性。

5 结束语中国开展以增雨和防雹为主的人工影响天气工作, 作业规模位居世界第一位。多年来研制了高炮、火箭、焰弹、机载碘化银发生器等多种作业工具, 以产生碘化银人工冰核为主, 飞机作业中有的也使用干冰或液氮。了解作业工具和催化剂的性能并正确使用它们是提高人工影响天气的科学水平和作业效果的关键之一。就碘化银冰核的检测存在的问题和今后需改进的工作而言, 统一检测设备和检测程序是至关重要的。可认定一个体积较大、性能稳定、检测程序合理的云室作为相对标准, 对国内各种作业工具和催化剂进行检测和比较。同时应尽快建立模拟人工冰核发生过程的动力检测设备和条件, 以取得更为接近实际的检测结果, 为改进催化剂配方, 作业工具和作业设计以及数值模式研究提供更可靠的资料。

| [1] |

梁鲁生. 静力扩散云室对两种AgI气溶胶凝华核化性能的研究[D]. 中国气象科学研究院硕士研究生论文, 1999.

|

| [2] |

酆大雄. 几种AgI焰弹成冰性能的比较[M]. 气象科学技术集刊(9). 北京: 气象出版社, 1985: 71-76.

|

| [3] |

酆大雄, 罗秉和, 陈汝珍, 等. 高效碘化银焰剂及其成冰性能的研究[J]. 气象学报, 1995, 53(1): 82-90. DOI:10.11676/qxxb1995.009 |

| [4] |

游来光, 王广河, 酆大雄, 等. 人工增雨新催化技术系统研究[J]. 气象科技(增刊), 2002, 30(1-14). |

| [5] |

成核率检测小组. 37高炮碘化银炮弹成冰核效率的检测[J]. 气象, 1975. |

| [6] |

杨绍忠, 娄小凤, 郑国光, 等. 一个观测冰核的15L混合云室. 待发表.

|

| [7] |

酆大雄. 云室中两种检测冰晶方法的比较[J]. 气象, 2003, 29(1): 17-19. DOI:10.7519/j.issn.1000-0526.2003.01.004 |

2006, Vol. 32

2006, Vol. 32